安妮華達被遺落的科幻神作《創造物》:誰才是電影的「創造者」?

時值今日2021年,我們已經越過《阿基拉》(AKIRA, 1988)的故事時空,曾經的科幻想像變為現實。電影裡常見的命題,如同:機器能否取代人類,生化人是否具有人性,科技會否解決人類的問題,至今我們依然叩問;抑或是《駭客任務》(The Matrix, 1999)母體的虛擬幻境,讓人類浸淫在享樂中,《銀翼殺手》(Blade Runner, 1982)隻手遮天的企業,如何操控人心,都已是現代科技與資本社會的運作模式。

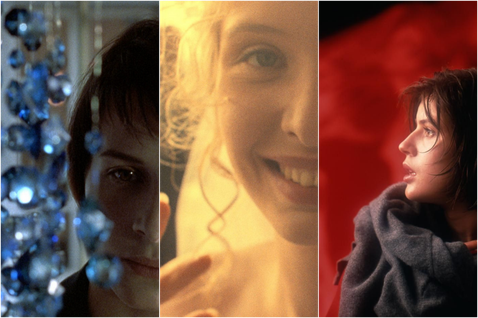

然而,今年女性影展策劃的「一級玩家X異境幻遊」單元,別於好萊塢的類型定義,或以商業掛帥及男性主導觀點的作品,帶來眾位知名女導演的科幻電影。其中,名氣最為響亮的傳奇大師安妮華達於1966年執導的《創造物》(The Creatures),描繪一對戀人遭逢車禍後,移居小島生活,作家丈夫邊照料車禍後「失聲」的懷孕妻子,並在村落與居民中尋找創作靈感,卻發覺獨居高塔的神秘老人,竟透過「黑鐵」控制居民的生活。

《創造物》當年在票房與評價都失利,就連安妮華達也曾自言是部「失敗作品」,也令她的創作史或科幻電影脈絡中,都遺落這塊「創造物」。如今回顧此作,不僅仍可見她個人獨到的鏡頭語言,並大膽以後設角度拆解科幻類型,同時也激進指涉戲外現實的性別困境,反轉女性的「蛇蠍美人」(Femme Fatale)形象。然而,故事亦遊走在虛實之間,辯證著誰才是故事的「創造者」?是作家主角、失聲妻子、邪惡反派,還是躲在攝影機後的女導演?

「創造者1號」安妮華達:獨到個人技法營造鏡頭語言

一部電影應為每位觀眾,貢獻畫面、聲音、情調,

或許其中會有完整故事,但更重要的是體驗作品的機會。——安妮華達

電影靈感起源於安妮華達的夢境,她曾多次在夢中喪失嗓音:「但我並非無法說話,而是我不想發聲。」更自嘲作為一個「總有很多話想說」的女性,夢境的遭遇令她頗感有趣,因此《創造物》雖在她的作品脈絡中,罕見選擇男性作為主人翁,但仍化為鏡頭語言,隱身在攝影機背後「發聲」,她個人獨到的技法與觀點,也奠定她在本片絕對「創造者」的地位。

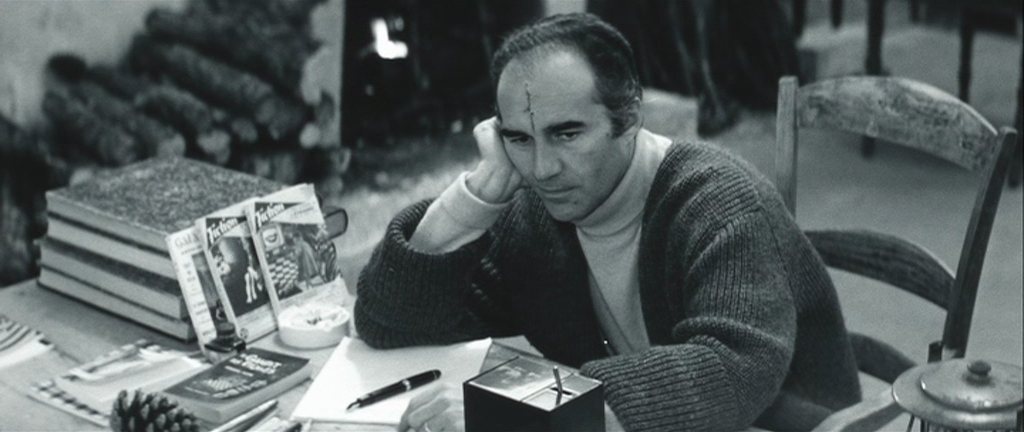

安妮華達從未在體制內學習電影,平面攝影師出身的她曾說:「我拍照或拍電影,或將電影放到照片去,又或把照片放到電影裡。」首部劇情作品《短角情事》(La Pointe Courte),即像是她打磨技藝的習作,不僅拍攝兩位職業演員演出的戀人絮語,也拍攝於法國南部塞特漁村的居民日常,捕魚、工作與玩樂的紀錄影像,亦成為電影的一部分。

《創造物》更於她與導演丈夫雅克德米久居多年的諾慕提島拍攝,亦可見其如紀錄片般,捕捉在地風光的片段,尤其該島當時唯一與陸地連結的「du Gois」公路——僅有在退潮才得以行駛——更屢次入鏡,也成為設定電影場景封閉性的關鍵。島嶼的孤僻位置,更可視為象徵主角夫妻「受困」於其車禍創傷,也封閉於車禍所致使的婚姻信任危機之中。

相較於楚浮、高達「新浪潮《電影筆記》派」,講求寫實自由、推崇「作者論」的創作風格,片中亦可見安妮華達的「左岸派」色彩,更重視以聲畫具體呈現人類潛意識的精神歷程。例如:當鏡頭推移拉近,拍攝主角艾德嘉與妻子甜蜜用餐的過程,卻不時多次剪接插入諾慕提島的沙岸、帆船、臨海與日落,再轉以拍攝兩人特寫,暗指兩人「同桌異夢」,沉浸於各自的回憶或幻想,也頗有「左岸派」大師雷奈藉剪輯及攝影機運動,呈現意識流動之感。

「創造者2號」主角與反派:後設虛實拆解科幻類型

我喜歡拼貼懸疑、未來主義風格的故事。

——《創造物》

當主角夫婦定居於諾慕提島上,鏡頭不時插入海洋生物如螃蟹、魚類特寫,頗有走入虛幻「異世界」的氛圍,不久後主角艾德嘉亦發覺由獨居老人反派杜卡斯所煉製的「黑鐵」,更是《創造物》中重要的科幻元素。村民只要接觸到物體,杜卡斯便能夠控制其心智長達一分鐘,人物會陷入「愚蠢或暴躁」的情緒,展現非理性的言語或肢體攻擊。

安妮華達的鏡頭中,也會突兀轉換套上的紅色濾片,象徵「危險」的人心狀態。其顏色運用亦呼應其前作《幸福》(Le Bonheur),剪輯轉場淡出時,以鮮艷紅色、藍色、黃色取代常用的黑色,藉以預示劇情走向或角色心境,皆是安妮華達對色彩的大膽嘗試。

電影裡最為「腦洞大開」的科幻呈現,莫過於主角艾德嘉與反派杜卡斯的「棋局」對弈。每一支棋皆代表片中曾出現的村民,前進步數可能因遇其他村民而有「變數」,也可能落入杜卡斯設下的「陷阱」,即以黑鐵控制該角色失控發狂,艾德嘉可選擇是否要同樣使用黑鐵「拯救」(畫面改以紫紅色濾片呈現),扭轉角色心境狀態走向正途,但同樣控制時間也僅有一分鐘。

這究竟是一場「大富翁」式的假想遊戲,或兩人以上帝之姿真實控制村民,電影並未明確揭示。但兩人大手操控著「情節」,會投射在棋局旁的牆上螢幕,亦即對弈過程與操控結果的兩種虛實時空,同時出現在電影畫面上。而後,安妮華達也在劇情紀錄混合的作品《千面珍寶金》(Jane B. par Agnès v.),穿插呈現影星珍寶金的訪談,以及她扮演裸女、聖女貞德的演出片段,然而大玩虛實並陳的手法,其實早一步在《創造物》以科幻類型元素呈現。

主角艾德嘉以宛若007「男性英雄」之姿,秉持正義良善,打「救援牌」援助村民,並且也避免懷孕妻子遭到危害,另一方反派的杜卡斯則相信人性本惡,稱道:「機遇能夠證明,創造物不受眷顧。」兩者邊看螢幕邊對弈的過程,更帶有「後設」思維,觀看劇情發展,並改變片中人物的命運,在電影問世的60年代或許是腦洞大開,但與當今的電玩或VR可互動的觀影模式亦十分相近,可見安妮華達拼貼、拆解科幻類型的創意,更具有突破電影創作的前衛視野。

「創造者3號」主角、妻子與村民們:性別關係致使的焦慮與反轉

親愛的,我有點害怕。

怕什麼?

你知道我害怕快車。

妳不相信我嗎?

我當然願意相信。——《創造物》

電影開場以主角夫婦在車間的對話展開,愛開快車的艾德嘉自稱,能在飆速中「享受思緒奔馳」的快感,妻子瑪琳則在些微反抗中依順丈夫,旋即便發生車禍。艾德嘉頭部損傷但並非嚴重,甚至移居至諾慕提島,過上嚮往的鄉間靜謐生活以利創作;瑪琳卻因創傷而失聲,鮮少出門而經常待在租屋處,只得以寫字板與丈夫溝通。

雖然瑪琳從始至末在電影中,幾乎都已笑臉迎人,但車禍宛如抹去了她的主體性,失聲地淪為「賢妻」,也令兩人的婚姻出現裂痕,隱隱也成為艾德嘉的焦慮來源。艾德嘉一面自責車禍肇事,希望瑪琳能「再信任自己」,但也同時外出與村民交流時,鮮少提及妻子存在,甚至和飯店老闆娘蜜雪兒,不時擦出曖昧情愫,難以抑制其「奔馳」的衝動。

片中,艾德嘉從與村民互動,獲取創作靈感而寫作,因而難以判斷劇情究竟是現實,還是虛構情節。其中男性村民角色,更有不少艾德嘉的投射,例如:奸詐的布商恣意行竊或栽贓,反映出艾德嘉的自大,醫生及多位角色皆有偷情的慾望,反派杜卡斯更是被設定為「妻子死後獨居多年」的老者,更在登場時自傲表示:「至少我承認喜歡做壞事。」令該角不僅猶如艾德嘉最大的心魔(呈現若艾德嘉失去妻子後的面貌),更象徵他內心不願被揭示的陰暗與慾望。

相較之下,女性角色則皆因男性受害,猶如瑪琳因艾德嘉造成的車禍而失聲。飯店女老闆蜜雪兒與醫生私通,但後者卻不願放棄家庭妻女,又被客人以黑鐵操控,公開露肩而被稱「蕩婦」;來度假的薇薇安戀上當地水電工,真命天子卻趁其不注意偷錢;農莊丈夫背著妻子偷情,分手之時被後者目擊;雜貨店女老闆年輕時,曾被飯店老爺「#MeToo」;女老闆的女兒露西,被杜卡斯以玩具收買,四處在村民口袋放入黑鐵,以利杜卡斯操控村民。

然而,當艾德嘉與反派杜卡斯的棋局對弈展開時,不論兩位男性如何角力,獲得「善終」的卻也都是女性角色。蜜雪兒與薇薇安破除「蛇蠍美人」形象,前者掙脫戀情綑綁,後者更反轉角色登場時,性感裸背「被慾望的客體」形象,面對情人偷竊時,轉為感情中主導的一方,甜美幽默應對到:「除了愛情之外,其他對我來說都無妨。」女性也重新掌握命運,成為自己的「創造者」,亦可窺見安妮華達對父權社會的犀利洞見,更賦予女性別於男性凝視的形象。

棋局對弈之中,艾德嘉的「拯救牌」時而有效、時而失效,多數時候無關緊要,則顯示出「男性英雄」的無能,一如他無法改變妻子失聲的狀態,或挽救兩人搖搖欲墜的婚姻。而正當杜卡斯設下「陷阱」,令飯店老爺對年輕的露西也伸出摩爪時,艾德嘉才終於忍無可忍結束棋局,與杜卡斯在高塔拉扯推擠,宛如上演希區考克的《迷魂記》,最終讓杜卡斯推下墜樓,象徵戰勝自己的陰暗面。

「創造者4號」主角與安妮華達:創作者對自身反思而脫胎新生

或許華達是希望我們能意識到:

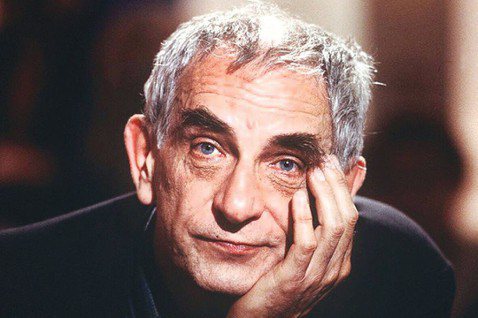

過去雖然是真實發生過,但我們的未來是靈活可改變的。——影評人羅傑伊伯特(Roger Egbert)

電影裡,每每科幻或超現實劇情發生時,往往會緊接艾德嘉書寫創作、大夢初醒的鏡頭,暗示故事可能為虛構,但同時亦與現況呼應(例如杜卡斯確實墜樓身亡),都是安妮華達玩弄虛實界線的技法。故事隨艾德嘉離開高塔,歸返家中對即將分娩的妻子瑪琳,誠懇真摯地說:「我回來了。」意味著逃避婚姻焦慮的他,歷經與內心陰暗慾望的對弈,同時也在遊戲過程,見著女性於父權社會的痛苦,便終於懂得回頭,面對他與瑪琳的關係。

《創造物》因而可視為創作者,透過虛構創作反思,進而改變現實作為,改寫自己的命運。如同知名影評人羅傑伊伯特對本片的解析:「作為生存在時間當下的人,我們持續創造生活,就像小說家創作他的故事一般。」安妮華達的名作《五點到七點的克萊歐》(Cléo de 5 à 7),主人翁疑似受疾病纏身而恐懼,甚至抽中塔羅牌的「死神」卡牌預示其命運,但她也在安妮華達施以「電影創作的魔法」下,相信生命還有其美麗,皆展現導演的樂觀,並信任自由意志可扭人類命運。

《創造物》最終,瑪琳不僅順利產下兒子,更還在生產過程恢復自己的嗓音,此時用樂更配上17世紀巴洛克時期作曲家普賽爾,獻給英國女王瑪麗二世的生日頌歌〈藝術之子來臨〉(Come ye Sons of Art),迎接電影乍似美好的結局。然而故事的「創作物」以及背後的「創造者」,究竟是身為「藝術創造者」的艾德嘉以及其小說,還是終究找回嗓音,並創造出「藝術之子」的妻子瑪琳?

象徵奪回生命主控權的瑪琳,會否離開男主角或留在島嶼上,這亦是身為「終極創造者」的安妮華達,留給觀眾思索的謎底。然而,《創造物》即使結合米歇爾畢高利、凱薩琳丹妮芙兩大法國影星主演,也因其模糊曖昧而瑣碎的情節,融合科幻、實則文藝的類型混亂,在當時並未獲得票房與評價認可,《紐約時報》影評人羅傑葛林斯潘亦曾批評:「我討厭它僅像是被包裝的騙局與過度妝點的時尚。」

作為安妮華達首部有大卡司加持,甚至和瑞典跨國聯合製作的「創造物」,創作時不免在商業考量與藝術堅持間拉扯,也令她對成品不甚滿意:「我唯一的後悔,就是我沒有勇氣把電影變得更抽象。」然而,2006年應巴黎卡地亞當代藝術基金會邀約,安妮華達交出展覽作品《小島與她》(L'Ile et Elle),以裝置藝術記錄她在諾慕提島的觀察與回憶,更和建築師與設計師以《創造物》遺留下十多卷的膠卷,創造出陳設在展區中的《電影小屋》(La Cabane du Cinéma)。

安妮華達讓膠卷垂掛在房屋外圍,令展場的自然光透進,觀眾可自由進出小屋,讓《創造物》一幀幀的畫面於光影下,透過新的觀看方式而再生,猶如主角扭轉自身命運,華達「回收」自己曾經的失敗,成就出另一部新的「電影」。她說,這件作品宛如描繪她以「拍片為家」的人生:「事實上,起初我想把它稱作《失敗小屋》(Ma Cabane de l'Échec),但因為它是以這麼多幸福回收而成,我才明白現在該稱他為《電影小屋》。」

她也在其告別作《安妮華達最後一堂課》(Varda by Agnès),再度談及《電影小屋》的理念:「把他們(電影膠卷)回收做藝術用途,等於賦予它們新生命就不是報廢,而是新生。透過創意和想象,進行新生。」她透露的無盡智慧,即使在辭世之後,作為「創造者」永恆革新的哲思,也依然生生不息影響著後世。

▲ 安妮華達談《電影小屋》

▲ 第28屆台灣國際女性影展(點圖前往)