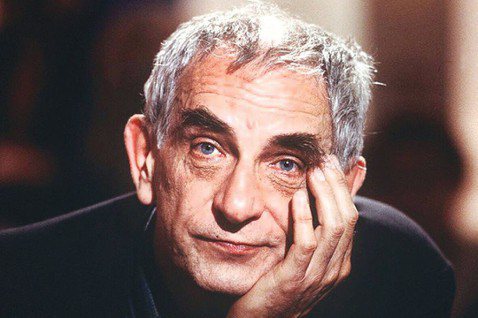

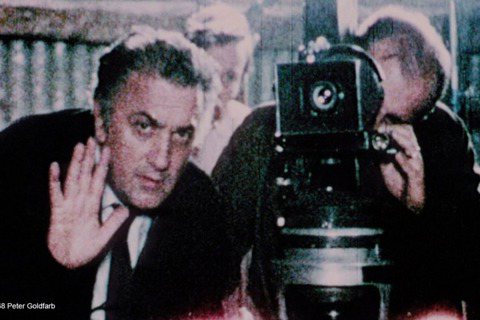

轉向劇情片創作,凝視生命深處:波蘭導演奇士勞斯基的藝術慰藉之力

▍上篇:

拍攝紀錄片的終點:拒絕影像成為「呈堂供證」

紀錄片作品屢被當局干涉、同業曲解,也讓奇士勞斯基心灰意冷,但影像恐影響被攝對象的生活,甚至成為「呈堂供證」,更讓他感到不知所措。1980年的《火車站》,劇組在華沙中央車站,拍攝人們使用寄物櫃的滑稽反應,不料某天卻被警方扣查所有拍攝膠卷。原來劇組拍攝之時,有位女孩謀殺母親,將分屍屍體放置於行李箱、並寄放在車站寄物櫃,警方才渴望在膠卷中找到證據,但劇組並無拍攝到相關內容。

看似無傷大雅的事件,但卻讓奇士勞斯基深刻認知碰觸「真實」的危險性,更是他結束紀錄片生涯的主因。不論是前述把黨員或警衛推上火坑,或可能因拍到謀殺證據而成為警方線民,皆非他所樂見的情形,尤其在尚處共產時代波蘭,拍攝紀錄片更讓他感到隨時皆可能掉入陷阱:「某些人正為我毫不知情的理由,轉動著社會的巨輪,而我只是巨輪裡的一個小螺絲。」

另一次更早前的紀錄片作品《初戀》中,奇士勞斯基拍攝一對未成年懷孕成家的小情侶,完成後更曾向電視台提案,欲將鏡頭瞄向小情侶的女兒,以《年少時代》概念每隔兩年拍攝她的生活,最終集結成一部新片,但最終也因因故經驗退卻。他說:「我可能會拍出一些別人可以用來對付他們的不利證據,我不希望發生那樣的事,所以我就停止了。」

對照今年英華女學校學生控訴《給十九歲的我》導演張婉婷,不尊重被攝學生意願導致的紀錄片拍攝倫理問題,皆顯示創作者如何與拍攝對象取得共識,無疑是紀錄片拍攝的大哉問。奇士勞斯基在共產時代下深刻遇見此題之難,終究讓他遠離紀錄片,他說:「人們信任我們,告訴我們他們生活的真實,但是這些真實卻常常背叛了他們,我們的鏡頭揭示的事務越隱秘,面臨的危險就越大,我們必須結束這樣的拍攝。」

猶如回應自身紀錄片經驗一般,奇士勞斯基劇情長片《電影狂》描述工廠職員為記錄女兒成長執起攝影機,意外成為業餘攝影師,開始記錄周圍友人、集會、工廠,卻引來老闆、妻子與體制高層的指責,最後更憤而把拍好的膠卷全數銷毀,避免作品成為他人利用或傷及無辜的工具。奇士勞斯基也自言,如果拍攝《火車站》時能預知警方將扣查膠卷,他也會和《電影狂》主角做相同選擇:「沒收之前,先把攝影機打開,讓底片全部曝光。」

劇情片轉而關注人的內心,旁觀角色如攝影機注視人物

《電影狂》描繪小人物在現實與理想間的掙扎,更寫實直擊波蘭社會現況,也成為波蘭道德焦慮電影(Cinema of moral anxiety)代表作之一。實際上,奇士勞斯基更早期的電視電影《職員》、首部劇情長片《傷痕》,分別以年輕天真劇院員工、滿懷理想的工廠廠長,呈現他們面對工作場域中的權衡鬥爭、黨國體制下的全面監控,即在劇情電影範疇,獲得更廣闊的發揮空間。

超脫現實的象徵性事物,也不斷出現在其後續作品中,幾乎成為奇士勞斯基的創作標誌。例如電視電影《寧靜》中,一台無法被修好的電視反覆出現馬匹畫面,象徵出獄的主人翁仍無法在共產國家,如同馬兒獲得自由奔馳的機會;或《機遇之歌》掉落樓梯的彈簧、會「變臉」的耶穌畫像、兩兄弟無止境雜耍拋球,暗示著主角在三種時空岔路上的處境,就像奇士勞斯基稱:「審查制度無法阻止我們去尋找,那些無法觸及、神秘並形而上學的事物。」

然而,波蘭於1981年實施戒嚴令,奇士勞斯基的劇情作品《機遇之歌》、《短暫的工作日》皆遭禁演,一度無法拍片的他,甚至還短暫轉行計程車司機謀生。戒嚴結束後的1985年,他推出的《不絕之路》,即描繪為罷工工人辯護的年輕律師死亡,妻子、工人與接手案件的年長律師,必須在戒嚴時期風氣灰冷的波蘭持續生存,內容因具反對當局意圖、對人民抗爭行動極其悲觀、又拍出自殺場面,惹火共產政府、反對派及教會勢力,最終也僅獲准在限定戲院放映。

不過,《不絕之路》也超脫寫實範疇,讓死去的律師鬼魂持續在電影中現身,觀察其周遭活人的一舉一動,宛如其理想而誠實的形象即便逝去,仍如角色深埋內心的良善依然猶存。鬼魂也帶領觀眾藉由局外人的視野,看盡人物內心的苦痛而不過度介入,如同前述安格妮茲卡.賀蘭分析奇士勞斯基在紀錄片時期的作法:不妄自評論人事物,而以鏡頭直擊現實底下的暗潮流動,僅是在劇情片中以「某局外人」作為替代。奇士勞斯基曾稱波蘭觀眾對《不絕之路》的反應,意外而空前地熱烈:

「每個人都說我描述的戒嚴法是實情,正是他們經驗的寫照⋯⋯它形容的是我們的內心世界與希望。」

奇士勞斯基極重要的電視作品《十誡》也採用類似手段。他將舊約聖經的十則律法,轉變為發生於波蘭當代的十集寓言故事,而當中的八集內容中1,皆出現一位金髮神秘男子,以司機、清潔工相異扮相現身,仿若奇士勞斯基稱拍攝時刻意營造主角是被攝影機隨機挑中,這位「神秘人」也與該集主人翁不期而遇,尤其在對方將做出重大決定時出現,如同旁觀者注視著角色的糾結與痛苦。奇士勞斯基稱:「如果被觀察的人注意到他的存在,他就代表某種徵兆與警告。」

即便奇士勞斯基已不再如紀錄片時期,相信能透過鏡頭改變政治情勢、進而改善現實,但仍同《不絕之路》幽魂、《十誡》陌生人注視角色,仍以鏡頭保持鋒利的觀察力,關注現實種種。如同《十誡》衍伸的《殺人影片》模擬呈現駭人「死刑」過程,實則與殺人行徑無異,引發波蘭國內迴響之大,政府即在影集播出的1989年暫緩執行死刑五年,1997年正式廢除死刑制度,僅可惜奇士勞斯基在前一年因心臟手術意外過世,無法親眼目睹其以藝術之力帶來的改變。

以劇情片重啟新生,找到藝術撫慰人心的著力點

或許奇士勞斯基即在劇情片,伸展他於紀錄片未盡的創作意圖。他既是《不絕之路》幽魂或《十誡》陌生人,警示著現實仍無所不見的危機;他也能如同《愛情影片》偷窺對街女主角的男孩,看似「介入」他者的生命,進而喚起女主角對愛情的嚮往。電影結尾時,女主角從男主角房間望眼鏡,仿若透過男主角雙眼望見曾經悲傷的自己,正被男主角擁抱撫慰,觀眾也仿若於銀幕前獲得慰藉。

當奇士勞斯基在波蘭共產時期,擔憂無法保全鏡頭下的生命而放棄紀錄片時,劇情片讓他重新找到描繪人心的著力點,鏡頭下的角色往往能由苦痛迎向新生。如同他走往西歐製作的《雙面薇若妮卡》,描繪波蘭女子因演唱時心臟病突發死亡,但卻意外讓另一位擁有相同姓名、樣貌的法國女子,因神秘體驗感知倖免於難。

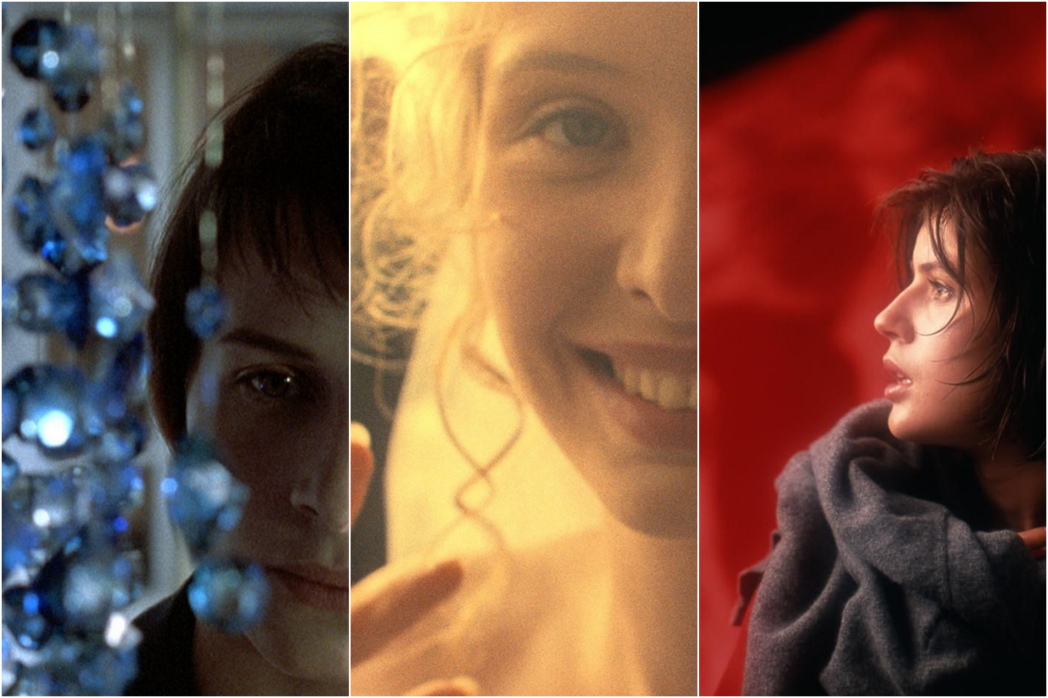

三色系列中的《藍色情挑》描繪法國女主角痛失丈夫與女兒,猶如《不絕之路》情節設定,但卻賦予主角有望開脫憂鬱的機會,更以作曲家丈夫為歐洲統一慶賀創作的主題曲貫穿全片,象徵歐洲共產主義終結、人民由獨裁統治迎向自由之意;《白色情迷》再藉由波蘭男性與法國妻子的婚姻失和,隱喻東西歐「聯姻」的糾葛,以黑色幽默揉和犯罪類型情節,讓兩位主角因歷經苦痛,更懂得「平等」之意而重聚。

告別作《紅色情深》以年輕模特兒與年長法官的對話,辯證良善是否存在、出於愛的「介入」是無私或自私。結局的一場船難,奇士勞斯基保全「三色系列」六位主角的性命,還有一位不知名陌生人存活,仿若即是讓人對號入座,每位觀眾即是未曾現身銀幕、但被奇士勞斯基救起的陌生人。或許影像未必能改變現實,政治也非一時半刻即有解答,但藝術得以撫慰人心,即是奇士勞斯基生涯一再試圖企及的目標,如他說:

「藝術的作用在於昇華精神層次,它幫助我們了解自己和世界,讓人感到他們並不孤單。」

- 《奇士勞斯基論奇士勞斯基》中,奇士勞斯基親自解釋為何《十誡》中有兩集沒有出現「神祕陌生人」。製作《十誡VIl》有拍攝其片段,但因技術問題而在剪輯時刪去;《十誡X》則因內容開了「賣腎」玩笑,他認為不該讓陌生人看見,但也為角色缺席最終集而感到後悔。