被奇觀淹沒的時代,《不!》以電影反抗主流價值

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

電影《逃出絕命鎮》(Get Out)於2017年橫空出世,以450萬美元的小成本製作,描繪黑人主角歷經恐怖劫難,暗喻美國難解的種族困境與迫害。隔年獲得四項奧斯卡提名,讓這部編導喬登.皮爾的處女作,最終抱回「最佳原創劇本」獎。IndieWire也在同年將該片列為21世紀美國電影劇本第三名,提及該片翻玩類型電影、挑戰觀眾期待:「《逃出絕命鎮》每個劇情轉折,都令人難以喘息,每個拐彎都揭示制度性歧視體系的真相。」

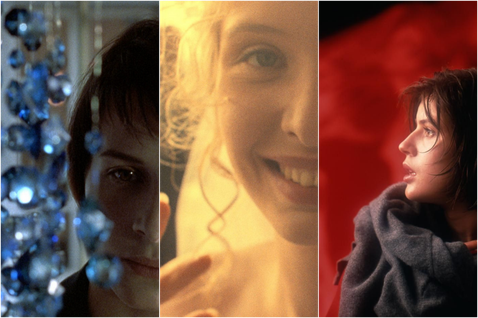

時隔五年後,喬登.皮爾全新電影《不!》(Nope),描繪一對加州養馬場黑人兄妹,目睹神秘UFO而試圖拍下影像獲取名利,卻遭逢意想不到的經歷。電影延續前作《逃出絕命鎮》、《我們》(Us)的種族命題,探究黑人如何在好萊塢歷史被抹去身份,批判當代傳媒捕捉奇觀,以滿足慾望與資本社會的獵奇心態,再藉由主人翁的貪念、恐慌與反抗,闡述人們如何面對此奇觀世界;猶如喬登.皮爾此等優異創作者,如何以一部原創電影,反思整個影視產業與時代氛圍。

千萬別低頭:被抹去的種族歷史與尊嚴

《不!》開場短暫描繪海沃一家的父親,遭不明物體襲擊而意外身亡的慘況,令身為馴馬師的海沃兩兄妹——沉默孤僻的歐傑,以及嚮往成名的安,必須積極爭取工作機會,扛起經營家族馬場的重擔。電影極為精闢點出主題的場景,為兩兄妹攜帶馬匹至好萊塢拍攝特效場景,歐傑身處滿是白人的拍攝空間內,作為專業馴馬師卻毫不受尊重;站在特效綠幕前手足無措,宛如將被拍攝的馬匹一般,僅是受好萊塢或資本主義利用的一環。

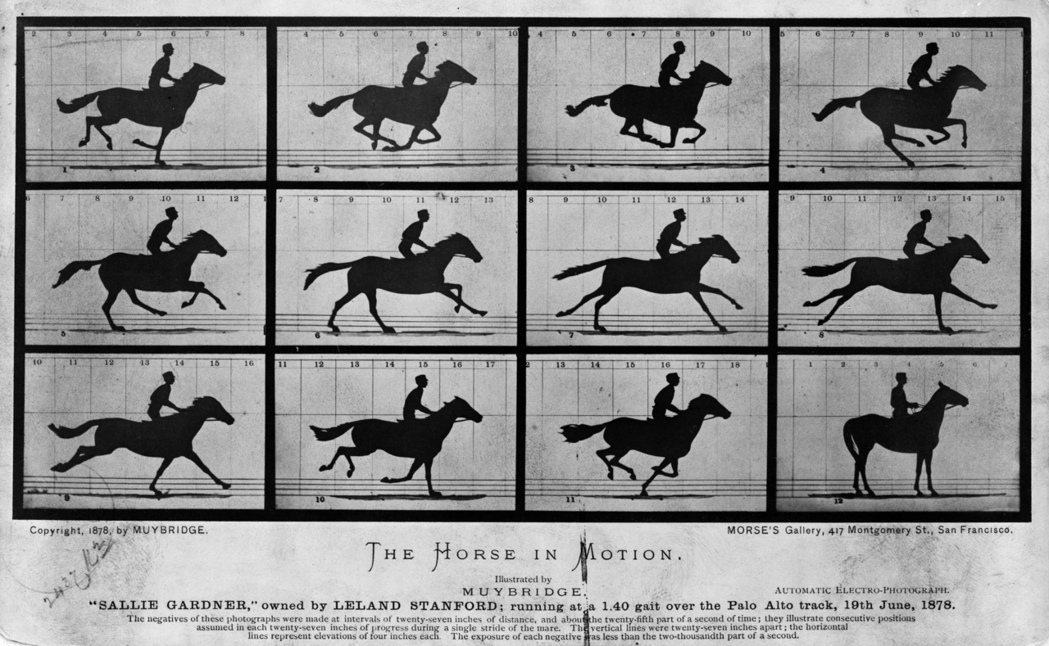

早在喬登.皮爾前作《逃出絕命鎮》,即重新拼貼黑人被社會「物化」為工具的歷史,《我們》嘲諷80年代「手牽手護美國」公益行動的失敗,諷刺美國菁英階級的空洞虛假。《不!》回溯美國歷史的野心更大,提出大膽設定:英國攝影師Eadweard Muybridge於19世紀拍攝的連續照片The Horse in Motion,呈現不知名騎師駕馬奔馳畫面,片中角色安在劇組面前,自信介紹這位騎師即是自己的曾曾曾曾祖父。

雖然安稱The Horse in Motion是今日「電影」的先鋒,但由於當時透過「動物實驗鏡」(Zoopraxiscope),以旋轉玻璃達到畫面移動的技術,被專家認定更貼近「動畫」而非電影。同時,由於畫面清晰度不佳,難以判定騎師膚色,長年以來眾說紛紜,但藝術史學家菲利普.普羅傑與《不!》持相同立場,認可影像中的騎師極有可能為黑人,因為當時該族裔多為勞工,而體育則是他們能實現中產生活的少數機會,他說:

拳擊與賽馬是他們得以成名、並和美國白人們打成一片的兩個領域。

The Horse in Motion一系列鏡頭下的騎師無論膚色為何,皆未留下姓名、僅以數字編號;而處於資產階級的白人攝影師Eadweard Muybridge則留名青史。與黑人在美國歷史上,即便達到成就也仍被忽視、打壓的處境遙遙相望。Insider報導間提及,1875年首次舉辦的肯塔基賽馬會上,15位騎師中便有13位是黑人,前28年的比賽間更有15次由黑人得勝,然而,隨騎師職業逐漸受人尊敬,賽馬博弈變得更加有利可圖,作為弱勢的黑人也逐漸被排除在外。

因而,而後在20世紀西部片中,如約翰.韋恩等大師作品間也罕見非白人騎手;黑人更常以反派搶匪、施暴者形象登場,再度抹滅他們曾於賽馬的成就。《不!》的主角家中亦張貼1972年電影《布克與牧師》的海報,由影帝薛尼.鮑迪執導主演,也是好萊塢罕見以黑人為主的19世紀西部片,喬登.皮爾無疑以此重申黑人於影壇的地位:「牛仔不僅是屬於白人四處奔馳的的神話,我們對此的無知只因好萊塢的忽視,並浪漫化了這個殘酷的時代。」

歐傑曾在拍攝現場,告誡劇組人員不要直視馬的眼睛、切勿站在馬背後,如同而後遇上外星生物,歐傑反應同是不要直視、應與之達成協議,對照於黑人等少數族裔在白人社會處境,不論面對殖民名正言順的壓迫,或當今相對隱性的歧視,許多人亦選擇如歐傑「退一步」協商,或成為安努力擠身好萊塢此等上流,順應主流白人社會。

不過正如片中父親角色台詞所述:「不是所有動物都能被馴服。」歐傑的低頭僅代表對生物敬畏,並非代表備受對方威脅時不會起身反抗。如同1950、60年代黑人民權運動,至近日的Black Lives Matter(黑人的命也是命),亦是壓迫下的反撲。《不!》幽微闡述美國社會當今現狀,觀乎上層食物鏈對下層的侵略,生活中的暴力如影隨形,彷若躲在雲間的UFO,隨時伺機張牙舞爪,日常猶如科幻電影般,充斥難以預測的危機。

千萬別抬頭:獵捕奇觀時喚醒內心的野獸

我必將可憎汙穢之物拋在你身上,辱沒你,為眾目所觀。

——《那鴻書3:6》

電影開場引用舊約聖經,描述耶和華欲對罪惡之城尼尼微降下災禍審判,最後一句「為眾目所觀」引述英文為「and will set thee as a gazingstock」。「gazingstock」代表被許多人注視的事物,且多帶有好奇或輕蔑之意,與片中及導演訪談多次提及的「奇觀」(Spectacle)一詞頗為相似,也闡釋當代社會定義別於日常的異象,前提是人所發現、觀察與注視才成立。

進入20世紀以後,隨電影、電視、攝影作品及各式影像商品化,法國思想家居伊.德波即在1967年出版的《景觀社會》表明:「在現代生產條件無所不在的社會,生活本身展現為『奇觀』的巨大匯集。已然存在的一切,全都轉化為一種再現。」

好萊塢更是「奇觀」重要推手。長年以來在銀幕上創造星際歷險、奇幻史詩、驚天災禍、怪物對打,締造無數膾炙人口票房大作。喬登.皮爾也毫不避諱承認,《不!》即是《金剛》、《侏羅紀公園》的精神續篇,描繪人們追逐奇觀(金剛、恐龍與UFO)、甚至企圖商業化的後果,他稱:「這部電影本身就是處理奇觀,以及這種關注奇觀帶來的好壞之處。」

亞裔角色朱佩的經歷,即最能說明「奇觀」對人的影響。曾為童星的他,年輕時參演情境喜劇《高迪之家》,描繪美國家庭與猩猩高迪間的趣事,即是好萊塢利用動物製造「奇觀」的老手段。但在一次拍攝現場氣球爆破,讓扮演高迪的猩猩失控大開殺戒,躲在暗處的朱佩不僅死裡逃生,猩猩還試圖與他擊拳(構圖與另部奇觀電影《E.T.外星人》經典畫面頗為相似),朱佩彷若因奇觀成為「天選之人」,如七零八碎片廠間聳立地面的藍色平底鞋般傲然而起。

因此,朱佩自奇觀的受害者成為得利者。長大後,他利用童星名氣,開設以他為名的「朱比特礦場」樂園,更在辦公室建立《高迪之家》粉絲博物館,言談間沾沾自喜「猩猩抓狂事件」曾登上《週六夜現場》搬演成喜劇(另一次把奇觀商業化)。最終,他渴望成為獵捕奇觀之人,購買海沃家的馬匹作為「祭品」,吸引外星生活靠近樂園,而以「明星套索秀」為名賺取門票,猶如重現他當年與猩猩擊拳的勝舉,卻不料外星生物竟反撲,令他因傲氣自食惡果。

片中UFO橢圓形貌偶然閃現,乍似人們口中的「飛碟」,實際上即是食人不眨眼的外星生物本體,宛如眾角色們的照妖鏡——人們一旦注視此奇觀,貪欲上身災禍便隨之即來。除卻朱佩之外,渴望拍到UFO獨家的八卦小報記者,頭戴鏡面摩托車安全帽,猶如前段激怒馬匹的鏡面特效球(Chrome Ball),同樣遭外星生物吞食。

或者自視甚高的白人男導演,在外星生物致使電器失效狀態下,試圖以底片攝影機拍下UFO。原先提出要以馬匹獻祭,以換取拍至「不可能畫面」的極致藝術,最終卻在拍攝期間意識人傲視萬物姿態的自大,從而選擇獻祭自己,走入風暴間錄下自身被吸食的過程,實踐成就藝術魔幻時刻(Magic Hour)的野心,卻也讓奇觀徹底「辱沒」自我。

最初發現外星生物的海沃兄妹,同樣欲捕捉奇觀畫面,謀利而償還父親過世留下的債務。安先是提出將畫面交予八卦網站,而後再說服歐傑這是「能上《歐普拉脫口秀》的畫面」。相較於前述好萊塢童星、知名導演與八卦記者,海沃兄妹捕捉奇觀的動機,反映黑人社群渴望實踐「美國夢」,登上象徵成功的《歐普拉脫口秀》,獲取超脫種族的掌聲與目光。

《不!》UFO藏身於雲間的設定,與史蒂芬史匹柏的外星電影《第三類接觸》如出一轍。然而不同的是,《第三類接觸》白人男性主角遇見飛碟後,不惜捨棄妻兒、工作,尾隨追逐奇觀的慾望,追求更高層次的幸福;《不!》中身為黑人的海沃兄妹,僅是渴望獲取名利、改善生活水平,亞裔朱佩則成為主流社會的既得利益者,欲求比海沃兄妹更為巨大。電影中的奇觀,亦是映射出相異種族於現實的處境,以及隨之而來的後果。

電影更嘲諷好萊塢無所不用其極的商業野心,開場父親告誡歐傑要把握馬場與好萊塢合作的機會,才有「續集找上門」時,旋即被外星生物的廚餘——錢幣襲擊的諷刺。安、朱佩與白人導演,也無不活在好萊塢追逐名利、成就的風暴之中,致使他們身陷危險而不自知。

唯有歐傑發現不應抬頭直視外星生物,即便乍似屈服於強者,亦是避免為奇觀誘惑,勾勒起內心的惡。如同喬登皮爾曾於受訪時說:「人類就是我作品中的怪物。」《不!》以UFO喚醒角色內心的困獸,外星生物最終張牙舞爪的優雅伸展,正像是人們為慾望鋪張時千迴百轉的姿態。

千萬要凝視:反監控、反奇觀、反鄉愁的原創電影

喬登.皮爾受《美聯社》訪問時,亦被問及電影是否有政治意涵,如片中UFO侵門踏戶的襲擊,與2021年初極右派分子襲擊國會大廈有否連結。皮爾並未正面回應,而僅稱人們給予暴力過度關注,恐助長此等惡質「奇觀」發生:「過去的五年內,我感覺我們已從尋求奇觀,變成被奇觀所淹沒,這就是我寫這部電影的環境。」

歐傑亦形容UFO為「不好的奇觀」(bad miracle),諭示他對此景觀出現早有戒心;自傲的朱佩也在明星套索秀上,表示他們正在被外星生物「監控」。《時代雜誌》更指出,外星人盤踞於海沃家養馬場,猶如將海沃加置於全景監獄(Panopticon)監控,也引述Dark Matters: On the Surveillance of Blackness一書比較全景監獄、17至19世紀運送非洲黑奴的奴隸船,皆建立以權力控制他者的系統,與黑人長年遭社會監控的歷史連結。外星生物最終「全展開」顯示形貌時,也猶如綻開的風帆在天空肆虐奔馳,神似殖民時期的奴隸船形象。

因此,當歐傑首次在片中說「不」以示抗拒,是在面對朱佩家小孩假扮「外星人」的玩笑埋伏時,他舉起手機扭轉危機,猶如當今黑人面對警方惡意襲擊,常以此招式紀錄暴行與之抗衡;而後,當海沃兄妹聯手拉丁裔電器店店員安傑,裝設監視錄影器「反監控」UFO,或者最終安以遊樂園快照裝置,拍下外星生物畫面,不僅是對危險奇觀的反抗,更是少數族裔對監控文化的抵擋。

電影也於第三幕轉換前段科幻、驚悚調性,以西部冒險電影的形式,描繪海沃兄妹、安傑等人的反抗,重現西部片「人定勝天」的神話色彩,但從白人牛仔對抗惡徒(常為有色人種),轉變為有色人種抵禦外星生物,實現白人導演口中「永不會實現的夢」,以反監控的姿態用影像捕捉「無可抹去的事實」,彷若為前述黑人於電影歷史的缺席,增添一席地位。

與其用眼睛捕捉獵奇,用攝影機、監視器俘虜「不可見的事物」,看喜劇和恐怖片嘲弄或醜化創作者自認比人類劣等的生物,《不!》讓角色真正得勝的關鍵,卻是在於人物之間的相互凝視。不論是猩猩高迪與童星朱佩眼神對視,在雙方皆恐懼狀態下,短暫流露出相互理解;或者歐傑為保護妹妹安的性命,選擇作為誘餌引導外星生物,雙方在危恐底下的凝望,成為全片最撼動人心的時刻。

或許第三幕人定勝天、邪不勝正的概念顯得過於樂觀,但要抵抗種族壓迫、奇觀社會的幻夢,恐怕也只能在電影中實現。正如《不!》以反監控的凝視抵抗惡勢力,喬登・皮爾以創造外星奇觀,抗衡當代影像、媒體與社群追逐奇觀的醜惡心態;創造一部以少數族裔為主人翁的原創電影,揉合怪物、科幻、驚悚、喜劇與西部片型重新拼貼,重塑70、80年代史匹柏式的人文精神,佐以IMAX攝影機與65mm大畫幅底片,冷靜凝視當代光怪陸離下的人性。

相較於好萊塢近年一味地復刻舊夢,例如:《大藝術家》、《樂來越愛你》、 《曼克》、《從前,有個好萊塢》、《甘草披薩》,寫下一封封對時代與類型電影的歌頌情書;《不!》則重新拼貼各類型電影,未依循政治正確套路描繪種族議題,並且對好萊塢對種族與動物剝削,濫用奇觀將其商業化提出尖銳批判,成就屬於當代的原創電影。

電影結尾,安讓朱佩童星形象的氣球升空,作為誘餌讓外星生物引爆,同步粉碎兩種奇觀製造者(外星生物與好萊塢),更燃滅因奇觀而起的貪欲和幻夢。她把眼光自天空移往眼前的西部樂園,犧牲自我以保全她性命的歐傑,正騎乘駿馬以英雄之姿出現,猶如The Horse in Motion不知名的黑人騎師,相隔近一百五十年終於秀出真身。

《不!》因此成為寓言故事,或許是時候我們該如同安,移開目光別再迷戀奇觀,關注眼前之人,留意即將消逝的藝術靈光,才能讓生活被抹去的真相浮出檯面。正如喬登‧皮爾所述:

我們必須製作這部大型原創大片,而這本身就是電影創作的一部分。《不!》是為了保留這個時空,是關乎於現存的當下,是為了那些成就這趟旅程、卻遭歷史抹去的人,承認他們曾經確實存在。