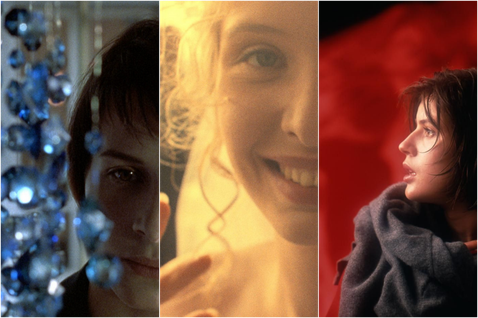

解構第三世界女性電影:《娜娜:逝水年華》與《第三次求婚》的影像密語

BBC Culture曾於2019年舉辦「影史最偉大的百部女導演電影」票選,邀請影評人進行投票。結果不外乎預期,佔據榜單的多為歐洲、英語世界創作者,如:安妮華達、珍康萍、凱薩琳畢格羅⋯⋯等,僅有六部作品出自亞裔導演之手(多半集中於伊朗、阿拉伯等中東國家),更未有東亞、東南亞題材作品入選,由此可見英美媒體對亞洲電影的忽視。

近年於國際影壇展露頭角的印尼導演卡蜜拉.安迪尼(Kamila Andini),即便繼承父親嘎林・努戈羅和(Garin Nugroho)做為知名電影人的盛名,以頭兩部長片《海洋魔鏡》、《舞吧舞吧,孩子們》著重於女性童年後,兩部新作之一的《第三次求婚》敘述女孩青春期面對「求學、被求婚」的選擇困境,獲得多倫多電影節「站台」單元首獎;《娜娜:逝水年華》再追溯回1960年代,對焦於歷經戰時創傷女性的生活百態,成功於今年柏林影展摘下配角銀熊獎,無疑成為頗受矚目的亞洲新生代女導演。

由《娜娜:逝水年華》(Before, Now & Then)與《第三次求婚》(Yuni)之中,觀眾由此見得印尼女性從因戰爭家破人亡、歷經改嫁且面對丈夫外遇,到現代女性仍無法自主戀愛與成婚,訴盡歷史與社會,如何形塑女人難以破除禁錮的命運。然而,卡蜜拉.安迪尼也不甘讓女性成為受害者,其電影主人翁透過捍衛自身秘密、女性間互訴傷痛重拾力量,以「私密」女性經驗,抵抗陽剛的父權體制,從而為當代女性電影展開新面貌。

身陷囹圄下女性的私密時刻:暗戀、偷竊與入夢

《第三次求婚》開場,鏡頭即瞄準主人翁悠妮於房內著裝,不似許多電影以男性創作者的視角「窺伺」女性,而是呈現身體、服裝與飾品的局部特寫,建立起觀眾與悠妮之間的親密感,揭示觀眾將毫無保留看盡悠妮的生活。導演卡蜜拉.安迪尼於訪談間説:「我希望悠妮對待觀眾,不像其他人有距離感,我們可以直奔她的房間、目睹她更換衣物,與她真正親近。」

《第三次求婚》中,仍是青少女的悠妮所面對的保守印尼穆斯林社會,是會因有學生未婚懷孕,便集結起全校女同學進行「貞操檢測」;拒絕他人求婚達兩次以上,便會被閒言閒語稱「嫁不出去」;同儕之間無法談論性,卻持續有女性友人早婚、懷孕、離婚,甚至遭強暴性侵、或拍攝裸照威脅。

面對此等傳統父權社會,悠妮卻以暗地、秘密方式進行反叛。例如:面對劇情中頭兩次的求婚,親戚鄰人幾度勸說,但「暗戀」詩文老師的悠妮,仍堅定心意並未答應;被詩文老師要求提交詩作,以改善申請入學的成績時,悠妮卻暗中差使學弟尤迦為她寫詩,一度成為她的「工具人」;更或者片中數度提及她熱愛任何紫色物件,甚至不惜偷竊、佔有,種種被傳統社會認為「背德」的秘密,卻成為悠妮得以在父權社會暗面,以情慾、手段與之抗衡的方式。

對照於《娜娜:逝水年華》的開場,即呈現主角娜娜的夢境,回顧她於二戰後印尼獨立戰爭的經歷:丈夫失蹤、父親與兒子慘遭屠殺、與姐妹逃離家園。夢中,娜娜恐懼逐漸遺忘丈夫臉孔,而戰時目擊殺戮的回憶則反覆重演,對愛人留戀與過往陰影成為內心的秘密;夢醒之後,1960年代的娜娜已經改嫁,成為富有地主妻子,管理廣大莊園,生活乍似美滿,但實際上則是新任丈夫外遇,娜娜也背負「不潔」出身的污名為鄰人耳語。

承接生活壓力的娜娜,不論是告誡自己要像「水一樣融入環境」,或是被小女兒黛絲問及為何自己總要盤髮時,回答:「女人總把秘密藏於髮髻之中。」道盡娜娜的壓抑與痛楚。相較於悠妮得以藉由秘密、暗地行動反叛,娜娜的改嫁家庭生活令她密不透風,「夢境」既是她暗夜夢魘,卻也是唯一得以讓她逃離現實,釋放壓力、面對恐懼的時分,進而保留思念前夫的空間。

《第三次求婚》是由卡蜜拉.安迪尼家中傭人女兒的親身經歷改編,《娜娜:逝水年華》翻拍自印尼小說Jais Darga Namaku,同樣改編自1960年代女性Raden Nana Sunani的生平。安迪尼也於訪談提及,吸引她闡述平凡女性故事的原因,即是想呈現出她們幽微、私密的內在:「這些女性可能存在於任何時代,就像我們的母親、祖母、我們所深愛的朋友一般,她們可能做出正確或錯誤的選擇,讓我們了解當今生活的背後,她們曾經歷經多少苦難。」

女性間「被消失」的耳語:彼此交流、慰藉療癒

卡蜜拉.安迪尼的《第三次求婚》與《娜娜:逝水年華》,宛如承襲女導演前輩蘇菲亞柯波拉的《死亡日記》、瑟琳席安瑪的《少女最搖擺》,呈現女性間的相互扶持與理解。《第三次求婚》之中,悠妮與女性好友們躺於草皮間,悄聲談論做愛是否會痛、女性能否自慰等話題,雖仍會被同儕告誡,卻也成為女孩們少數自在舒心的時刻,對於性的憂慮與疑問,也得以在禁錮的保守社會間,獲得同理與接納。

同時,《第三次求婚》悠妮試圖「轉大人」至髮廊裝扮自己時,結識服裝豔麗、態度自信的女店主,向悠妮傾訴過往結婚歷經流產、遭前夫家暴,離婚後又遭家人唾棄的悲苦經歷,如今獨當一面開店,稱:「現在我自己生活。」並且指導悠妮梳化、自拍,引領她前往城內遊樂的所在,以成熟、洗練女性姿態傳授經驗,也為悠妮最終的選擇埋下伏筆。

《娜娜:逝水年華》的女性情誼交流則更顯微妙,娜娜持續收到肉鋪送來的肉品,而後得知肉鋪女老闆依諾與丈夫有染,兩人卻結下不解之緣。性格堅韌的依諾,鼓勵娜娜在自辦的歡慶儀式間現身,對她說:「這麼美的女人不該待在這。」;當鄰人對娜娜有所指點時,依諾更直面替娜娜回嘴;兩人更在河間戲水,享受脫離莊園與村落生活的自由時光時,妳一言我一語的接續著,希望彼此能「當不用倚靠男人、不需被外界評價的那種女人」。

娜娜在桎梏家庭之中,倚靠依諾能有所喘息空間,更向她傾吐兒女因故在幼時送養,導致親子關係疏遠,更擔憂自己戰時失去父親、前夫與兒子的厄運,連帶影響到現任丈夫,向依諾傾訴:「為什麼罪惡感總是糾纏女人。」同時,故事設定於1960年代獨裁者蘇哈托引發排共、排華浪潮的開端,依諾也倚靠與娜娜的友誼,卸除被村落認為是共產黨員的疑慮,得以擠身上流進出莊園。處境孤苦無依的兩人,得以在大時代洪流之下,透過彼此傾聽、訴說與陪伴獲得慰藉。

接近片尾之時,娜娜決議與歷劫歸來的前夫再續前緣,卻也必須與丈夫、兒女、家園揮別,承受痛苦掙扎之時,她向依諾尋求倚靠,對方在她耳邊訴說話語,觀眾卻無法聽聞其內容。女人的「耳語」在電影中被隱匿,宛如女性心聲在男性掛帥的政治、歷史之外,無法被聽見、被重視的現實,然而女性也倚靠這些「被消失」的聲音,維繫彼此情感,療癒集體創傷,傳承女性的故事與經驗。

導演卡蜜拉.安迪尼也多次提及,印尼電影市場偏好改編名人、民族英雄傳記,即便觸及印尼歷史也是男性觀點的正史,而《娜娜:逝水年華》即便點出1960年代蘇哈托發動政變之事(應為九三〇事件),卻始終回到女性視角所觸及的愛情、婚姻與家庭,細數這些過往被忽視的「歷史耳語」。如同安迪尼所說:

這部片探討著歷史上女性的複雜層次,我們所背負的秘密與荒謬,都受到政府——這個國家中最大的機構影響,但也受到最小的單位,例如:婚姻所影響。電影質疑著我們日常生活中的每個角落。

詩文、音樂呈現女性思慮:卡蜜拉.安迪尼「反公式」的決心

《第三次求婚》與《娜娜:逝水年華》之中,女性主角皆歷經生活重重考驗,認清父權體制、政治時局的難以撼動,她們卻也皆以「藝術」表述內在複雜思緒,更甚是呈現面臨選擇的決心。

例如:「詩」作為主題貫穿全片的《第三次求婚》,悠妮迷戀詩文老師的優雅氣質,卻不懂得欣賞與創作詩,更質問老師為何詩詞創作,無法像數學一般「套公式」完成。直到歷經片中「三次求婚」,悠妮才明白社會結構正像一次複雜的算計,女人必須被代入公式,才能維持齒輪運作,否則就會被歸為遭社會排除的異類,讓少女初嚐成人世界的殘酷。

此時,悠妮才終於讀懂老師推薦的詩——印尼傳奇詩人沙巴迪.佐科.達莫諾的代表作《六月的雨》,詩中描繪旱季之雨堅忍落於塵土,對比於悠妮最終果斷做出抉擇,選擇截然不同之路。電影結尾引述詩文:「沒有什麼比六月的雨/更加深情/讓欲說還休的話/消解於搖曳花樹的根枝」,對照畫面是悠妮沉浸於池水間,為電影畫下詩意結尾,幾乎也替悠妮獻上決絕、但也超脫現實的祝福。

《娜娜:逝水年華》同樣融入印尼在地文化的藝術表現形式,包含:舞蹈、服飾、民俗儀式。於此之外,音樂更是片中重頭戲,大量歌曲被引用,別於卡蜜拉.安迪尼的過往作品。例如:娜娜回憶過往時,使用巽他族童謠〈Djaleuleudja〉,更以歌曲表現其思鄉知情;接近片末,娜娜與女兒告別時也以歌唱,表達混合內疚、懊悔,卻也深刻認清自我的心境,她演唱的歌詞裡寫道:「最好是一開始就坦白/分離才不會痛苦/雖然很困難/而我會繼續我的愛。」

卡蜜拉.安迪尼在訪談間提及,片中音樂既是表現出印尼當時新舊文化混合,同時屢次片段、破碎出現,時常搭上電影的慢動作鏡頭,營造出曖昧而迷離的氛圍,因此被外媒形容影像風格為「王家衛遇上阿比查邦」。安迪尼表示這些實驗性的嘗試,皆是為展現出該時代女性的複雜度:「從一開始,我就知道音樂將是這部電影的重要組成部分,它必須與娜娜的內心對話。」

以電影奪回第三世界女性的話語權

黎巴嫩導演Heiny Srour曾在1971年以The Hour of Liberation Has Arrived,成為首位作品入選坎城影展主競賽的阿拉伯女導演。她曾於訪談間提及,第三世界女性電影創作者,應採取非同質性的手段,表現女性的故事:「我們這些來自第三世界的人,必須拒絕以19世紀資產階級小說套路,作為電影的敘事形式。我們的社會已經被殖民列強撕裂和分裂,無法適應那些整潔的場景。」

卡蜜拉.安迪尼即是以獨到深植於文化歷史的劇本,獨到而別出心裁的鏡頭語言,為當代印尼女性電影展開新面貌。其電影的多變樣態,即是她「反公式」的決心,藉以呈現出第三世界女性生存的龐雜與困難,正如她描述《娜娜:逝水年華》的創作初心,即是邀請觀眾體驗娜娜如何面對那萬千多變的時代:

那個時間點變化不斷,適應力最強的單位看起來是家庭,但實際上是家庭中的女人。正如同我們現正經歷的疫情,生活發生變化時,女性仍是最需要適應改變的人,從而也可以看出女性始終是時代的受害者。

《娜娜:逝水年華》絕美的結尾,娜娜告別莊園多年後,終於解開髮髻、放下長髮。當她與女兒在路上重逢,對方問及當年為何選擇離開自己與莊園,卡蜜拉.安迪尼再度選擇不讓觀眾聽見娜娜向女兒訴說的耳語,因為女人內心深埋的創傷,早已被千迴百轉的電影梳理開來,電影即是重新理解第三世界女性生命的解答。