《所有的美麗與血淚》:以藝術與影像揭露美國神話背後殘酷真相

美國攝影師南.戈丁長年關注酷兒、次文化社群,更曾展示幻燈片《性依賴的敘事曲》,呈現80年代地下文化的生猛樣貌。而後陸續出版攝影集、興辦展覽,關注愛滋、性少數議題;紀錄片導演蘿拉柏翠絲則因《第四公民》,記錄「吹哨者」愛德華史諾登揭密美國政府監控行徑的過程,勇奪奧斯卡最佳紀錄長片。

上述兩位創作者,交會於奧斯卡提名紀錄片《所有的美麗與血淚》(All the Beauty and the Bloodshed)。這部由蘿拉.柏翠絲拍攝的作品,聚焦於南.戈丁發起的倡議行動:揭露普渡藥廠致使的鴉片類止痛劑成癮問題,向藥廠背後薩克勒家族所贊助的博物館進行施壓。電影也串連起南戈丁的家庭回憶、姊姊受迫自盡,以及她年輕時的藝術追求與反叛,讓前述倡議行動猶如她一生的隱喻,也延續蘿拉.柏翠絲的創作歷程:如何以影像之力,藉由小人物的生命歷程,讓美國神話之外血淚橫飛的真相公諸於世。

不僅是事件或名人紀錄片,是藝術家奪權反擊的過程

70至80年代之間,南・戈丁遠離帶給她創傷的原生家庭,流連於寄宿家庭,結識酷兒社群,搬至更為多元開放的紐約曼哈頓包厘街,探索自我性向,追逐No Wave、用藥文化的光景。紀錄片中更揭露她曾因生計成為性工作者,而後在收留前性工作者的「錫盤酒吧」服務;同時,南.戈丁也以攝影私密而率性記錄上述生活體驗,將照片串連為幻燈片《性依賴的敘事曲》,1985年起於各大地下酒吧播放,隔年編纂為攝影集出版,也令她廣受主流藝文圈關注。

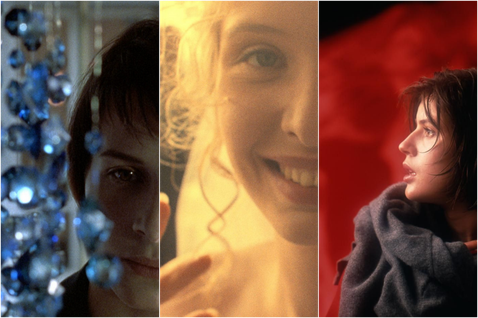

紀錄片《所有的美麗與血淚》分為七個章節,每一章起始於南・戈丁與她創立的倡議團體P.A.I.N.進行的施壓行動,隨後回顧南・戈丁的過往人生,彷似其成名的幻燈片之作,穿插大量她所拍攝的照片,甚至其他創作者鏡中的南戈丁。包含:愛爾蘭導演Vivienne Dick記錄南在包厘街的生活;貝蒂戈登重要的80年代獨立電影《情色戲院》,更能瞥見南在錫盤酒吧場景也演上一角。

然而,紀錄片展示南.戈丁歡快狂野的日子僅占少數,更多則以照片「幻燈片」式穿插,紀錄其家庭與青春軌跡,揭示南一生承受的無數傷痕:保守猶太家庭的嚴厲管教、姊姊芭芭拉長年受迫後的自殺,成年後遭親密男性伴侶家暴、策劃愛滋議題展覽卻遭國家藝術基金會(NEA)惡意撤除贊助,直到當今因手術後成癮於奧施康定止痛劑,憤而揭露普渡藥廠與薩克勒家族的惡行,皆回應全片主旨:藝術的美麗與強大之背後,全是人生血淚斑斑的總和。

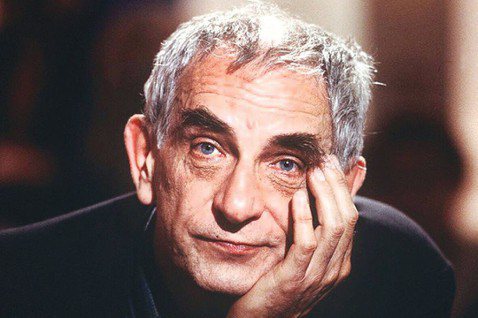

《所有的美麗與血淚》透過繁複剪輯呈現素材,佈下疑陣讓觀眾探尋南・戈丁的一生,如同導演蘿拉・柏翠絲所說:「就像你掉進一個兔子洞,抵達其他世界,不久後又返回起點。」曾任《凱文怎麼了》剪輯師的Joe Bini,也再度施以相似剪輯法,讓電影穿梭於過往當今,梳理出其中因果,讓影片不流於倡議事件的拍攝,也非僅是名人紀錄片,而呈現藝術家如何拾起創傷,向世界發聲與反擊的過程,正如Bini指出:「南的過往經歷,是倡議事件的內在核心。」

兩位女創作者的「攝影」,記載被抹去的殘酷真相

紀錄片中,南.戈丁言及姊姊芭芭拉對她影響極深,其靈魂自由且反叛,自幼曾以「噤聲」反抗家庭拘束,青春期又曾被同性吸引,讓父母數度將她送至精神病院。幾經折騰後她以臥軌自殺,結束僅僅18歲的璀璨年華。此事件過後,父母矢口否認芭芭拉的自殺,直到成年後的南翻開姊姊的醫病紀錄,驗證家中痛點並非姊姊而是雙親時,紀錄片出現南年少時拍攝父母的V8錄像,加上南如今的訪談言明:記錄被抹去的真相,即是她為何以攝影為業的原因。

當南・戈丁始於以相機記錄身邊的酷兒族群,甚至大膽拍攝友人與自我的親密行為時,呈現80年代美國次文化生活時,遭受(以男性為首的)主流藝文圈批評:「這不是攝影作品。」、「沒有攝影師會拍自己的生活。」但南的鏡頭瞄準的即是邊緣族群:同志、跨性別、變裝皇后、用藥者、性工作者等,即便他們不為社會主流接受,南用照片訴諸他們存在的價值,她說:「因為我想讓他們成為Vogue的封面,我希望他們成為世上的超模。」

南・戈丁與該時伴侶布萊恩關係惡化後,曾拍下遭對方痛毆、臉部瘀血的特寫,更表示:「我拍下它,是為了不再回到他身邊。」照片收錄於攝影集後,也始有廣大親密關係受害者,敢向南分享其受暴經歷,而非恐慌遭貼上標籤不敢發聲。她毫不粉飾的風格,大膽揭示私密生活真相,也影響當代攝影面貌,《每日電訊報》評論曾提及:「她隨性的『快照』風潮,影響新一代攝影師,追隨她覺醒而訴諸真相。」

美國80年代起愛滋病大流行,自1981至2000年間,便有774,467人罹患愛滋、448,060人因病死亡,高峰期約在80年代中後至90年代中期。南戈丁所友好的酷兒社群無非為疾病所苦,或因社會汙名所困,因此她於紐約藝文空間佈展Witnesses: Against Our Vanishing,邀集紐約各式藝術家的創作,應對眼前的愛滋危機,卻因南的好友、藝術家大衛沃伊納羅維茨在展出目錄文章中,表達對政府應變措施的嚴厲批判,致使國家藝術基金會抽回原先的贊助。

紀錄片中,更點出她與愛滋運動、近三十年後針對薩克勒家族倡議行動的關係,兩者前後穿插剪輯,昔日漠視疾病氾濫而衍生污名,今日則未能撼動「止痛帝國」積極推銷奧施康定成癮藥物,再次點醒美國政府失靈。導演蘿拉柏翠絲形容,美國人習慣性遺忘,具有嚴重的歷史失憶症(historical amnesia):「我們必須在電影中,把愛滋與當代的藥物成癮危機連結起來,一部分因為南倖免於這些劫難,同時也(讓觀眾)得以理解弱勢是如何被社會摧毀。」

紀錄片還捕捉到薩克勒家族意圖派人,跟蹤南・戈丁、P.A.I.N.成員與報導記者的插曲,與蘿拉・柏翠絲前作《第四公民》有所呼應,該片記錄前中情局職員史諾登揭露美國政府的監控行動。導演甚至於訪談透露,團隊依過往經驗「反追蹤」到一位跟監者,發覺他僅是被「發包」而未揭露其身份,但也再以鏡頭到記錄薩克勒家族的劣跡,隱匿的惡意得以在大眾面前被揭發,也巧妙回應南・戈丁的影像哲學:「攝影是我的防護罩,也代表我存在的理由。」

藝術與邊緣弱勢的同盟,對惡權的反抗構成影像力道

南.戈丁80年代的攝影作品,曾被批評有獵奇窺伺酷兒、次文化社群的疑慮,她則反駁自己亦是此社群的一份子(曾公開其雙性戀身份),拍攝的也皆是她的友人,若對方感到不適,照片會依照對方意願調整或刪除。她曾在《性依賴的敘事曲》提及:「這些照片來自我和被攝者的關係,而不是觀察。」、「拍照時我並沒有越界,因為這也是我的派對、我的家庭、我的歷史。」

過往,蘿拉.柏翠絲面對My Country, My Country美伊戰爭下的伊拉克平民,或《第四公民》將監控行動公諸於世的史諾登,鏡頭皆冷靜且客觀,與被攝者保持距離;即便起頭,她也是有感於針對薩克勒家族的倡議行動,才應南・戈丁邀請進行拍攝,但意識到這位女藝術家的生平與行動密不可分,因此最終選擇與她攜手完成全片,南.戈丁也因此列名本片監製之一。

不論是南・戈丁與被攝者的關係,或與蘿拉.柏翠絲的協力合作,皆形成藝術創作者間的同盟,透過不斷互動、對話與討論,最終產出親密而強大的作品,完整未被主流訴盡的故事。片中,南.戈丁組成的P.A.I.N.倡議團體,亦是透過曾因自身或家人有藥物成癮經驗的成員相互扶持,才得以行遍各大歐美博物館行動,最終包含羅浮宮、大都會博物館、泰特現代藝術館等處,皆停止接受薩克勒家族的捐款,更是邊緣弱勢結盟後的一大勝利。

同時,P.A.I.N.更透過成員分享成癮經驗,或進而分析成癮者的非法藥物找出戒斷方針,讓他們不會重蹈上代愛滋病社群,陷於污名與恐懼的孤立。蘿拉.柏翠絲稱:「他們很致力於轉移恥辱,這些污名並不屬於個人,而是來自從別人的痛苦中獲利、推廣導致大規模死亡藥物的超級富豪。南非常勇敢地處理這些問題,也信任我拍攝這部片。」

再回溯南・戈丁的生平,不論是以酷兒或次文化攝影、呈現女性自主照片,或在愛滋危機最高峰時興辦展覽,她早已企圖以藝術力量,回應社會對邊緣弱勢的忽視與污名,更將苗頭指向高牆那一端——他們可能是迫害女性之人、貶低非主流的藝文小圈圈、無視愛滋疫情的80年代美國政府。

或更是紀錄片中的薩克勒家族,在法庭上面對奧施康定成癮者家屬的泣聲控訴,絲毫不動感情的冷血鐵面;打著藝術文化殿堂名號的博物館,收取薩克勒家族捐款,將高貴創作陳列於他人——如是藝術家也曾是成癮者南戈丁——的痛苦之上;以及自奧施康定於1995年推出,藥物濫用與成癮問題浮濫,袖手旁觀二十餘年的政府與相關機關,致使逾五十萬人因此死亡。

紀錄片最終章〈姊妹〉,回頭敘述南.戈丁姊姊芭芭拉當年死亡的真相,也揭露片名《所有的美麗與血淚》源自於姊姊的醫病紀錄,是她當年做墨跡測驗時對墨跡的詮釋:「她看見她的未來,以及所有的美麗與鮮血。」南亦視姊姊的臥軌自殺是對父母、社會的反抗:「她啟發了我的反叛,是我的引路人。」南一生的經歷,也正像是姊姊無緣的未來,並透過影像把殘酷化為美麗,違抗強權而揭露血淋淋的真相,持續姊姊未盡的反叛遺志。

最終這一切,由南.戈丁與蘿拉.柏翠絲兩位創作者、南的姊姊芭芭拉、幾代藝術家、愛滋感染與藥物成癮者,構成紀錄片據理力爭、以情說動的力道。鏡頭同時呈現倡議行動的勝利,訴諸小人物的結盟並非無勝算,但也持續揭示美國社會的殘酷面,例如:薩克勒家族如何以破產企圖免責脫罪,或因鴉片類藥物致死的人數仍連年攀升,甚至去年3月紀錄片定剪前還達到高峰。

《所有的美麗與血淚》藉由南.戈丁的激進行動,呈現藝術家與惡權搏鬥的過程;蘿拉.柏翠絲再藉由影像紀錄,呈現過去與當今社會的歷史輪迴、個體如何在集體價值與自主意志之間掙扎、美好人性與殘酷惡行如何同時存在。而影像與藝術的價值,正在於將這一切揭露,承認混沌現實存在,才有承接傷痛、開啟對話的可能,正如蘿拉.柏翠絲所述:

我的工作之一,就是揭露美國例外論的神話⋯⋯

讓我們用真相看待事物,並對此保持能予以反擊的態度。