《海鷗來過的房間》顛覆契訶夫經典:一面無法直視自我的現代照妖鏡

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

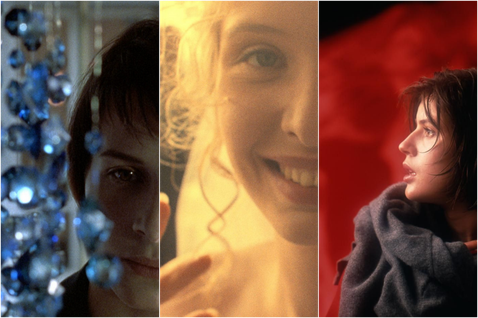

自2018年金馬獎,《我們的青春,在台灣》導演傅榆的頒獎致詞引發中國影人抵制後,獎項反倒星度未減,轉而關注台、中、港之外的作品,尤其如《熱帶雨》、《幻土》、《南巫》、《男兒王》等星馬作品近年更受關注。今年,獲得新導演、攝影、音效三項提名的《海鷗來過的房間》,更成為金馬史上首部入選的澳門長片,即便最終一獎未摘,但已仍被許多影迷視為遺珠。

電影從兩大要角出發:一名少年得志的中年作家周迅生轉為房仲,接納一位演技未熟的年輕演員當房客何一唱,他們面對生活的逃避態度,讓兩人猶如鏡像般相互映襯。新導演孔慶輝更引入俄國劇作家契訶夫的名作《海鷗》,將19世紀末的愛恨欺瞞,移植至兩位現代主人翁身上,更以攝影與場景空間的設計,剝離人物對感情、性向、創作的層層偽裝,成為現代人的生活照妖鏡,如片中角色所述:藝術家辨不清自己的內心,又何能誠實面對創作與生活?

無法面對自我的角色,與契訶夫《海鷗》相呼應

契訶夫1896年首演的戲劇《海鷗》,以四幕劇搬演一群生活圍繞莊園的人們,無不為情所擾、坐困愁城,如同開場管家女兒瑪莎被問及「為何總穿黑衣服」,回答道:「這是為我的生活守喪。我很不幸。」反映19世紀末帝俄強權下,底層農工運動四起遭壓迫受挫、中上層階級自由受限而軟爛無力的狀態。《現代俄國文學史》解析契訶夫筆下人物,總是抑鬱懶惰而缺乏動力的原因:「憂鬱的人是環境所造成的,他受到環境影響,可是無力或無心奮抗。」

致意《海鷗》的電影《海鷗來過的房間》則將故事置於現代澳門,主人翁周迅生時值中年,年輕時曾出版小說《寫意》,卻靈感枯竭,歇筆久未創作,如今已成為房仲多年,直到書商編輯再上門欲找他再出書,卻被他拒絕,表示:「我連自己的想法都不清楚,怎麼弄清楚人物內心的想法。」

何一唱對周迅生書的評價為「飄忽而不寫實」,可對照至《海鷗》中的康士坦丁一角,心想突破該時保守藝術形式,成果卻曲高和寡不接地氣,無法獲得母親、愛人及大眾認可。職員阿玲則稱書中男主角「真實地像她生活中的人」,女主角則描繪較差勁,調侃周迅生寫書時應還未結婚,與同事間碎嘴希望老闆周迅生再出書,更令他憤而摔物、閉門,不得接納真實評價的「玻璃心態」,也與康士坦丁近似。

何一唱在電影中搬演的《海鷗》劇目中,反串飾演妮娜一角,明顯呼應該人物渴望成為演員的心境。然而,何一唱戲外開直播傳授表演,演技卻飽受批評;在私密公寓房間內與男導演親密,走入公眾領域卻又活像異性戀,恣意和女性友人曖昧,生活充斥謊言與扮演,猶如同融入契訶夫《凡尼亞舅舅》的電影《在車上》。只是《在車上》的家福是生活中「上戲」太成功,連自己都差點被欺瞞;但何一唱卻是偽裝太失敗,以致台上台下皆是令人唾棄的「爛演員」。

片中,周迅生藉由監視器窺伺、旁房竊聽,將何一唱的生活轉化為小說。何一唱是否真實存在,或僅是周迅生筆下的虛構人物稍後會再提及,但該角無疑是周迅生的投射。兩人皆無法面對自我、認清生活的真相,讓寫作、演戲、感情的理念淪為空想,也更貼近《海鷗》康士坦丁年長的舅舅彼得,一輩子從事公職而虛擲其欲求的夢想。他在劇中獨白稱:

我年輕時想當個文學家——卻沒當成;想講話講得漂亮點——卻講得令人討厭⋯⋯因此,常常是結論一下再下,甚至還出了一身汗;想要結婚——沒結成;想一直住在城市裡,這下卻在鄉村度過餘生,就這樣了。

場景、鏡頭、聲音成就創作者的「舞台」

契訶夫作品經常藉由場景空間,作為人物心境的隱喻。例如:《海鷗》中的古老莊園邸宅,劇中人既依靠維生,卻又渴望掙脫,猶如他們生活中逃以逃脫的愛恨牢籠;湖泊則象徵人們渴望超脫俗世,對純真心靈與恬淡生活的崇敬;劇中劇的舞台,從起始的完整,到最終荒廢被形容像「死人骨頭」,則反映康士坦丁的創作力,從興致勃勃到頹軟無力的過程。

《海鷗來過的房間》更於場景下足功夫,除卻選擇具有「走馬露台」(樓宇間的露台相通)的老房拍攝,屋內木門、地磚更別具澳門風味,強調電影的在地味,攝影更善用門廊、窗框營造構圖上的變化,暗示片中人物隱藏自我、窺伺他人的多重關係。例如:何一唱搬至周迅生的租屋處,走至對方書房請求對方修繕冷氣冷媒時,鏡頭從書房內朝門口拍攝,何一唱臉孔映照在玻璃牆上呈模糊狀,意味周迅生對此創作堡壘的保護、對何的戒心與此房內的「秘密」。

另一場精彩的鏡頭設計與剪輯,首先鏡頭置於飄雨室外向內拍,周迅生出現於窗框之間,一邊手中叼菸,一邊聞嗅側邊窗簾,鏡頭再切換至其書房內電腦,是他以監視器捕捉何一唱房內的畫面,被收藏於名為「演員」的資料夾中。此段落不僅解釋周迅生的戒心,更顯他對何一唱的窺伺慾望,周迅生在窗框內的聞嗅動作,也是他受困自身處境,而渴望掙脫束縛的隱喻。

何一唱與周迅生談及《海鷗》時,曾表示劇中舞台上的演出並非關鍵,真正的「戲」皆發生在舞台之下,這也反映於《海鷗來過的房間》,暗示在「舞台」之外,窺伺或旁觀的人物,可能極其重要。例如:職員阿玲在房仲店前,偷聽老闆與書商在辦公室內的談話;何一唱與女性友人在電影院幽會,周迅生尾隨於後排觀察;《海鷗》開演之時,何一唱無端消失,周迅生更於觀眾席竊聽工作人員慌忙與對講機對話過程。

電影藉由場景設計、鏡頭調度與剪輯與音效運用,打造視聽迷宮般的舞台。景框之外總是被窺探,話語背後有人竊聽,暗指全片即可能是周迅生的創作過程,藉由臨摹何一唱這位複雜的角色,從各式鏡頭框線、場景陰暗之處,看盡內在隱藏的自我。

片中,何一唱在頂樓背誦《海鷗》角色妮娜的台詞,高喊:「我要的回報是響亮的名聲。」時,步伐沒踩穩卻摔下樓;下顆鏡頭跳剪至周迅生從夢中驚醒,原讓觀眾以為是畫外音的配樂,竟也出自周迅生的音響,更顯電影即是周迅生的一場「創作之夢」。

破除生活中的表演,從創作凝視內心的「海鷗」

契訶夫於1895年完成《海鷗》時,曾在劇本特別標明為「四幕喜劇」,卻也致使當時受過正統皇家劇院訓練的演員,增添不必要的浮誇做作感,無法表現他源於生活悲劇而生的喜劇。據言契柯夫曾不斷對該時的導演說:

演員表演太多啦!⋯⋯應當簡單而自然,就像在生活裡一樣。1

《海鷗來過的房間》之中,人在戲裡戲外的「表演」亦是重點。排演時,劇場導演曾告誡演員,即便被分配到與自身性別相異的角色,念誦台詞時不要過度揣摩,以自己的狀態表現即可。然而,輪到何一唱表現時,他卻以充滿抑揚頓挫的語氣念誦,足以展現此人的「表演性」,也喻示他在生活中依然戴上面具,對親友欺瞞性向,對愛人導演謊稱行蹤。曾讓導演指出何一唱的弊病:「你不要活在這種謊言的世界好嗎?」

何一唱曾於直播時説「人人都能成為演員」,不料自己偽裝過度,扮演的「角色」都無法令人信服,導致事業與生活都深陷危機。因此他由戲份吃重的妮娜被換角,轉為飾演功能象徵性的「海鷗」,在劇中被康士坦丁無辜射死,以表康士坦丁對愛與創作絕望的心境,何一唱只需躺在地板「裝死」即可,也象徵他在片中「如亡」的處境。

原劇中「海鷗」被三度提及,首次代表妮娜對愛情與表演的純潔真心;第二次為康士坦丁射死海鷗之時,象徵對生活的幻滅,也預言自己的死亡;第三次是兩年後已成為演員的妮娜,先在寫給康士坦丁信中署名為「海鷗」,兩人會面時再改稱自己為「演員」,象徵她不再為誰俘虜,實踐自我而茁壯展翅的決心。

對照至《海鷗來過的房間》最終,何一唱從演出中脫逃,身著海鷗衣裝容貌狂奔回住處,目睹周迅生剽竊其生活所撰寫小說時,引用《海鷗》妮娜誦念康士坦丁劇本的台詞,再用妮娜對劇本的批評,向周迅生抨擊道:「你的戲很難演,你知不知道你的人物多不真實。」以被窺伺者身份憤而回擊周迅生,如《海鷗》的妮娜一般最終擺脫束縛,坦然面對內在心聲,從「角色」之中活出自我。

兩人關係在此戲由何一唱的挑逗,直至最後情慾交合,似也象徵作為創作者的周迅生,與代言其心聲的角色合而為一。隔夜,周迅生起床後首次於鏡子前凝望自己,卸下日常表演裝束,不再透過景框窺伺他人,不再沉溺幻覺或想像,猶如《海鷗》妮娜認清自己並非「海鷗」而是「演員」時所說的台詞,要誠然面對自我的慾望與恐懼,才得以在生活持續前行:

你要能扛起自己的十字架,並且要有信念。我有信念之後,就不那麼痛苦了,當我想到自己的使命,就不再害怕生活了。

《海鷗來過的房間》,一面當代生活的「照妖鏡」

電影以疫情下的澳門作為場景,周迅生收看新聞的內容提及,該時澳門人因病毒肆虐,無法於鄰近的香港、珠海穿梭,是否也藉以暗指澳門人身處一國兩制環境下,如同契柯夫筆下或《海鷗來過的房間》中的人物,卡在生活僵局中,無法面對這個「特別行政區」當前的處境呢?

然而《海鷗來過的房間》的迷人之處也正是在此,藉由《海鷗》文本的引用,以精緻的視聽語言,成就這部游離虛實之間、擁有多重解讀空間的作品。周迅生是否宛如何一唱為性向所苦,甚至何一唱是否真實存在,直到片末也未給出明確答案,卻也以此呼應《海鷗》,並無完整戲劇性結構、善用潛臺詞表現人物心境的特色,讓《海鷗來過的房間》別於今年金馬入圍作品獨樹一格,最終一獎未摘實則可惜。

《海鷗》於19世紀首演後,因錯誤的演出方向導致觀眾惡評如潮,幾年後才經劇場導演康斯坦丁・斯坦尼斯拉夫斯基的巧手改裝,移除首演時的過當「表演」痕跡,終讓《海鷗》大放異彩。多年後,或許人們會在面對《海鷗來過的房間》時,以這幅創作者的照妖鏡,重新理解當代生活的真貌,在這部多重意涵的電影,找到屬於自己投射「海鷗」,為僵固生活尋至出口。如同契訶夫與斯坦尼斯拉夫斯基討論《海鷗》時提及:

我只是想(藉著《海鷗》)開誠佈公地對人說,「看看你們自己吧,你們生活得多麽糟糕,多麽無聊。」最主要的,是要人們懂得這一點,因為當他們懂得這一點後,必然就會為自己創造出另一種比較好的生活。2

- 引述自《海鷗:契訶夫經典戲劇新譯(修訂版)》中,黃建業撰寫的導讀文〈飛越時代的《海鷗》〉。

- 引述自《海鷗:契訶夫經典戲劇新譯(修訂版)》中,黃建業撰寫的導讀文〈飛越時代的《海鷗》〉。