《浮生》至《花果飄零》的華人離散史:羅卓瑤從港澳「自植創作靈根」

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

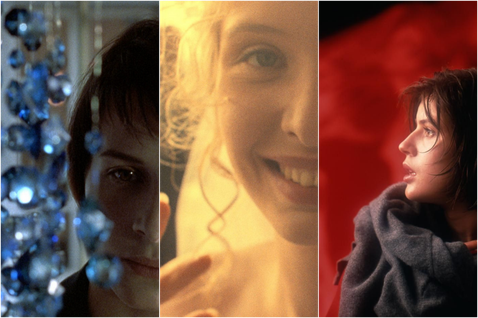

久未推出新作的澳門導演羅卓瑤,今年交出睽違六年的劇情長片《花果飄零》,電影雖以極低成本拍攝,卻一舉由乍似碎裂的情節,拼貼出近年香港、澳門所歷經的流變,從反送中運動遙指60年代的澳門一二.三事件,甚至觸及清末民初的廣州起義。該片也讓她首度獲得金馬獎最佳導演,更是影史第一位作品未入圍劇情片但獲得該獎的得主,可見評審團對羅卓瑤執導功力的重視。

今年無獨有偶,金馬影展亦重映羅卓瑤1996年的作品《浮生》,講述港人在1997年回歸前,移民至澳洲的生存焦慮,獲得金馬獎九項提名,卻僅抱回最佳電影音樂獎。羅卓瑤以其生於澳門、發展於香港、移民至澳洲的背景,自《浮生》聚焦「移民失根」困境,連同《花果飄零》港澳面對強權下的迷失,藉著幽魂般角色們的囈語,勾勒出一場華人「花果飄零」的離散史。

電影苟活的「當下」:人如幽魂般慘白依存

我不知道我的家在哪,我連我是不是中國人都不確定。

——《浮生》

時空背景設定於香港回歸前的《浮生》,即以父親一角品嚐好友「從上面(中國)帶來的茶」開場,暗諷嘴裡的「明前龍井」是假貨,一旁則是母親攜著兩兄弟買球鞋,嚷嚷不知「移民澳洲是否還能買到」,顯示港人所面對的雙重困境:上方祖國逐步逼近,優劣卻不堪「吞嚥」;面對移民的未知恐慌無所適從,只得囤積焦慮,套上名牌球鞋,也難掩腳下無根的事實。

早先移民至澳洲的二姊阿冰,帶領年邁父母、年幼兩弟,走入其「移民新生活」,規訓家人要學習英語,融入當地像個好移民,更曾喝斥他們:「你們不是享受生活,是來移民、是來逃難的。」一家住在不得用火祭祖、門關緊閉的美式郊區「樣品屋」,牆壁毫無裝潢擺飾慘白,宛如囚禁於陵墓之中等待消亡。

同時,因移民簽證問題仍留於香港的三弟家明,左手操盤起落跌宕股票,右手不安猶疑女友情人之間,只得靠「性高潮」掩蓋焦慮,他的口白自問:「每次的快感都只有三秒鐘,到了1997年還會一樣嗎?」而後,家明意外令情人Apple懷孕,不得已只能選擇墮胎,電影經手術後,令人震撼呈現已成形完整胎兒的模樣,讓家明埋土覆蓋的,不僅是「一生只有一秒,一秒經歷生老病死」的嬰孩,更像是葬送曾經短暫鮮活,但未來已無望的香港。

《浮生》的人物們一旦離散至異地,人與空間便了無生氣,而香港場景則仍維持其溫度,家居、茶餐廳仍有暈黃燈光籠罩,直至家明葬送胎兒後、至澳洲與家人團聚,香港也不再於銀幕「現身」。

至於《花果飄零》,這部電影採近似「私電影」形式呈現(雖本片仍屬劇情片而非紀錄片),描述鏡頭後未現身的羅卓瑤本人,從澳洲重返香港,訪談同從異鄉英國留學歸返的年輕鋼琴師Jeff,再隨Jeff的眼界遇見參與「反送中運動」的抗爭情侶,角色們如同迷走於城市,香港也在低質感影像失其光彩。

若說《浮生》暗示香港在九七後的「死亡」,《花果飄零》更像呈現歷經「反送中運動」後,香港不知是生是死的魂魄,在城市浮游而生。例如,具有陰陽眼的女孩敏幾番向Jeff傾訴,擔憂情人Simon已於抗爭中死亡;敏的父親早已不認女兒,甚至見到她時試圖拿刀砍殺;隨後出現的Simon則稱敏:「成天怕東怕西,做不了大事。」而後卻也遭不明人士追擊。

羅卓瑤以其鏡頭,捕捉溫和、保守及激進路線之爭,卻已無力讓角色逃離現實、遠赴他鄉,低保真銀幕下的城市,已是他們唯一能暫存的空間。正如片中藉Jeff之口解釋「無調性音樂」(Atonality music)的特性,其音與音之間缺乏調性感:「就像不知道要去哪,回不了家,無家可歸。」

電影追憶的「過去」:消逝、斷裂、移轉的華人根源

很多人只從移民的層次來討論《浮生》,其實我想表達的是,人存在的短暫,在無根的社會如何生存。

——導演羅卓瑤

《浮生》裡,父親一角曾回顧自己於1949年國共內戰前後,隨家人躲避戰禍或共產體制,進而逃亡至香港扎根,直至45年後又再度遷徙至澳洲。當他與同鄉好友會面時,好友拿出返回中國故居拍攝的照片,憶及古宅與旁邊的蓮花池時笑容滿面,督促父親要早日返回「祖國」,面對父親回應:「可能也回不去了。」好友則樂觀地開玩笑稱道:「說不定一百年後,你的孩子、孫子,也想回到鄉下住。」

此段落兩人再細數共同香港友人,無不都已散至全球各地,但仍對其「根源」有所投射與嚮往。一如主角一家四口移民至澳洲,媽媽一角極欲在新居「安頓祖宗牌位」,卻因房內無法燃火點香而遲遲未安頓。然而,種種移民生活不順遂,讓她在片尾對牌位向祖先泣訴:「好不容易一家團圓,來到澳洲人間天堂,卻放不下重擔,無法落地生根。」亦呈現上一代華人,對其「根源」被迫斷裂的迷惘。

新儒家學派代表人物唐君毅亦如《浮生》的父親,自1949年從中國逃難至香港,活躍於教育、文化與學術圈,更是香港中文大學新亞書院創始人之一。他曾有感於當時華人自國共內戰後,散至全球艱困的移民生活,而在1961年發表《說中華民族之花果飄零》一文,指稱當時東南亞各國政府對華人的壓迫,恐令他們在40、50年後解體:「如一園中大樹之崩倒,而花果飄零,遂隨風吹散。」

兩年後,唐君毅又再發表《花果飄零及靈根自植》,文內寫道:「一切民族之自救……必須由自拔於奴隸意識而作為自作主宰人之始。」「故無論其飄零何處,亦皆能自植靈根。」意即期許移民華人,能在當地將其原有靈根,植入新的文化脈絡,重新建立起自身主體性。哲學教授沈淸松亦在針對該文的研究指出:「華人在飄散海外之際,其生命的意義有必要重建,而重建之道就是在自我修養過程中,各在所飄零之處,植下中華文化傳承的精神生命的根苗。」

然而,「靈根自植」之難,亦可展現於《浮生》的大姊阿仁身上。片中,她在德國與外籍丈夫結婚、生育、置產,移民生活看似一帆風順。不過,她卻在夜裡向丈夫傾訴,自己身為從未踏入中國的新一代香港華人,以及移民華僑身分的矛盾:「我生於香港,卻不會說中文,很快香港也不會再是香港。我有著黃皮膚而不是白皮膚,住在德國講有口音的德文,卻又永遠不會是德國人。」並稱只知自己的「根」與父母相連,因而向丈夫提出搬去澳洲孝敬父母的念頭。

時至新作《花果飄零》,港澳不僅作為「花果飄零」之路徑,藉由兩個外人角色——移民澳洲的自己及海外留學的鋼琴師Jeff,看見的是人們在強權的壓迫下,在當地起身「自植靈根」,以抗爭建立其主體性時,所面臨的掙扎與創傷。一如前段所述,「反送中運動」反覆成為角色們談論的話題,抗爭實際畫面也出現於片中,被迫與男友Simon、家人分離的敏,更曾對激進抗爭的行動不解,她說:「如果什麼都不能改變的話,為什麼還要做?」

《花果飄零》中,一如《浮生》的大姊阿仁,「中國」也已不再是角色們追憶的對象,港澳自身的歷史與風景,才是導演內心的根源。電影裡的羅卓瑤,也一再憶起她60年代在澳門失蹤的兄長,畫面更一再出現疑似為兄長的「魂魄」,令羅卓瑤喊著「哥哥」之名追隨其腳步。鏡頭除在港澳街頭晃動地流竄,電影更呈現出城市的舊照,令羅卓瑤的口白感嘆著:「不知我們在澳門的家還在嗎?如果你(哥哥)回來,但找不到家該怎麼辦?」

電影哀歌的「未來」:莫忘其被遺忘的神聖

你說長大以後,會帶我去個美麗的地方。

——《花果飄零》

《花果飄零》亦暗指羅卓瑤的兄長,可能「被消失」於1966年澳門的「一二.三事件」,意即澳門人不滿澳葡當局管治而興起的抗爭,雙方爆發警民衝突。片中再推演擴及歷史脈絡,羅卓瑤追隨疑似為兄長的「幽魂」,來至香港跑馬地墳場中,向廣州起義革命烈士楊衢雲的無名碑追悼,遙遙把反送中運動、一二.三事件與廣州起義三場革命串接,雖各有其脈絡與背景,但城市的景致,也都在爭取自由、遙向明日的抗爭之時,逐步改變其風貌。

另一方面,具有陰陽眼的敏,也與某位清末民初的革命青年「幽魂」產生對話,交換革名歷經的傷痛,後者言:「我們為的不是仇恨、不是自己,而是一個自由公民的未來。」也再對應不同世代的華人,在花果飄零之時仍未忘的理想,即便建立「靈根」的主體性如此艱困。不斷累積的創傷,化為幽魂在「物非人也非」的城市遊蕩,但同時也提醒當代人他們的精神猶存。

《花果飄零》中也藉由鋼琴師Jeff,說明海外華人面對近年香港時局變動,卻無能為力的焦慮心境。片中,Jeff在反送中運動發生時,仍在英國留學,回國後重新適應人心惶惶的香港,在過往音樂老師面前演奏時,不停趕拍顯示其內心焦慮與恐慌,卻被指正道:「現在是世界末日嗎?你在急什麼,為什麼要跟著世界轉?」也點醒Jeff,即使鋼琴已經走調,世界也荒腔走板,藝術仍有其存在的價值與力量:「彈琴不是彈給人聽,是談給已經被遺忘的神聖。」

正如同羅卓瑤偕同其伴侶方令正、片中的非知名演員,以低成本拍攝《花果飄零》,畫面過曝、失焦或許影響觀影體驗,但作品背後所傳遞的意念,力道卻絲毫不輸其過往《愛在他鄉的季節》、《秋月》、《浮生》等別緻的作品。幾年前,她也曾前進中國拍攝《暴走神探》等作,更在訪談透露不滿合作經驗:「壓力太大了,應付很多跟拍戲完全沒有關係的事情。」

正如同《浮生》結尾,全家人在澳洲買了一塊新地,父親也不再如同鄉好友糾結「要否回中國祖厝」,而是思考如何在後院自蓋荷花池,並稱孩子們未來成家,可直接「把房子蓋在後院」;《花果飄零》也像羅卓瑤回歸創作初心、重建創作者價值之作,不僅驗證藝術家不為時局所困,更不需依戀祖國的「資助」,甚至反面抨擊中共對香港的壓迫,維持電影藝術為時代發聲的「神聖」。

片中更驚鴻一瞥,拍攝到導演楊德昌的鋼琴師妻子彭鎧立,出現於香港街頭,還片語談及楊導的最終作品《一一》,令羅卓瑤、楊德昌兩位如時代巨擎的創作者,有了意外的連結。此處別有用心的設計,令人想起《一一》那位天真無邪的男孩說:「我要去告訴別人他們不知道的事情,給別人看他們看不到的東西。」長大後面對世間險惡的華人們,或許也已看了太多,如同烈士幽魂所說:「人的承受能力有限,有些東西聽得太多、看得太多,心會碎。」

近年,無數港片表現對香港存亡的焦慮,例如:今年獲得或入圍金馬獎的《濁水漂流》、《時代革命》、《少年》,聲嘶力竭記錄著香港近年的流變;《花果飄零》便是以感傷主義追悼香港與澳門的曾經,映襯人們如幽魂般依存的今日。或許羅卓瑤兄長口中「美麗的地方」已不存在,但仍有人在花果飄零之時,緊緊捍衛這塊土地,正如同革命烈士所言:「不要忘記,不要放棄,不要急躁,充實活下去。」或許已是我們「靈根自植」的最好方式。