曙光或幻象?東奧「タ行」進場後,台灣正名之路的韌性和考驗

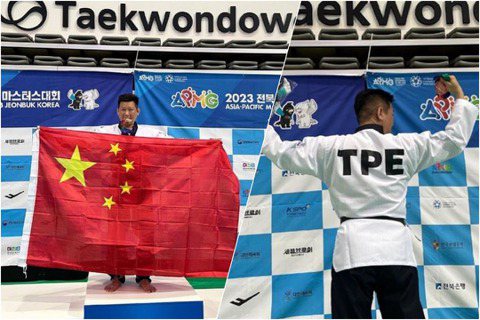

2020年東京奧運開幕式於7月23日舉行,各代表隊按照日文五十音依序進場,其中,台灣隊以片假名順位「タ」進場,再掀正名爭議。姑且不談出場序指的是台灣(タイワン)或台北(タイペイ),光是該舉動就能點燃台灣與中國上下針對「台灣奧運代表團名」進行論戰,足以看出「正名」勢必是未來幾年台灣須正面對決的重要改革議題。

然而,本文不會重述你我早已滾瓜爛熟的1981年《洛桑協議》(Lausanne Agreement)的脈絡、2017年「國體法修法」的歷程,以及2018年的「東奧正名公投」的影響,而是嘗試從國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)的決策體制,討論中華台北在奧林匹克架構中弱勢卻又充滿韌性的地位,並進一步探討台灣正名何以一路充滿各種荊棘與考驗。

國際奧委會決策結構下的弱勢

依據《奧林匹克憲章》,國際奧委會牽涉決策的業務多採行絕對多數決,也就是投票表決。綜觀,國際奧委會成員係由各國家奧委會(National Olympic Committee)推舉選手、教練、運動管理專才或特殊貢獻者,經國際奧委會遴選委員會選舉後,組成不超過115人的委員會。這115人組成的奧林匹克大會(Olympic Session)職權廣泛,從選舉國際奧會執委會12位成員、決定夏季與冬季奧運舉辦城市、奧林匹克大會舉辦城市、認可/剔除國家奧委會等事項皆包含在內。

每年奧林匹克大會設定的討論事項、動議,必然是由國際奧會執委會(Executive Board)內12人討論表決通過後,才可提交大會進行討論表決。例如,分別於2014年以及2015年加入奧林匹克大家庭的科索沃及南蘇丹,即是執委會先依據《奧林匹克憲章》第30條認可科索沃及南蘇丹的國際地位,並分別在第127次及128次大會由奧委會會長湯馬士・巴赫(Thomas Bach)提案,經與會成員一致舉手表決通過。

這邊值得我們特別留意的是,現行115位奧林匹克大會委員裡,僅有一位委員是來自台灣僅存15個邦交國之一的帛琉,而台灣自2020年吳經國先生以健康為由請辭大會委員後,尚無新代表可為台灣體壇發聲。

縱然,我們可樂觀地將中華奧委會自1979年陸續和五大洲共39個合作的國家奧委會,全部視為可為正名發聲的夥伴,台灣在奧林匹克大會的盟友也僅有約40來位,尚不及議案通過門檻的57票。更甭談如何以此單薄的動員實力,應對中國現任三位大會委員于再清(現任奧委會副會長)、張虹(現任世界反運動禁藥機構理事會成員)及李玲蔚,可能以違反《洛桑協議》為由,向執委會提案凍結或停止中華台北奧會會籍的反制行動。

《洛桑協議》賦予台灣體壇的韌性

時間先回到1971年聯合國大會頒佈第2758號決議,中華民國隨即退出聯合國以示抗議後,中共立刻以其國際認可地位,針對南方國家展開一連串運動外交行動,以藉著運動結交更多盟友,孤立台灣於國際體壇之上。

台灣為避免被國際體壇孤立,採行與中共相同的運動外交因應措施,開始以桌球、排球等運動向拉丁美洲輸出金牌教練協助培育運動人才,最知名的人物莫過於亞洲大鐵鎚謝天性肩負運動大使責任,協助中南美洲國家訓練排球人才,才得以維繫命懸一線的國際外交,避免中共以運動外交拉攏台灣的中南美洲邦交國。

台灣運動學者郭金芳教授也曾在外交檔案中發現,1970年代台灣與中南美洲的運動交流計畫確實有助於台灣參加國際賽事、抑或申請加入國際單項協會。舉例來說,當台灣申請加入國際桌球協會時,獲得來自當時友邦委內瑞拉、烏拉圭、瓜地馬拉、厄瓜多等國的聲援,主張協會及賽事主辦方需尊重台灣參賽的權益以及其使用名稱的尊重。

不過,這般光景也隨著中華民國地位於國際式微不再復見。更令人寒心的是當時各國際單項協會紛紛提出質疑,相繼停權中華民國會籍,台灣自然也無從參與任何國際賽事。少數仍繼續參賽的項目(如棒球),也就順理成章成為政府宣傳的最大媒介。

說來也許刺耳,但1981年《洛桑協議》的簽署無疑是台灣體壇的救命稻草。除了讓台灣體壇能夠重返奧運大家庭,同時回到各國際單項協會裡,也讓社會有機會藉運動反思「九二共識,一中各表」與「台灣就是台灣,中華台北不是台灣」這兩種土地、文化與歷史認同代表的意義。

站在台灣本土體育改革的立場,《洛桑協議》或許是喪國辱權的決定,但考慮到當時的時空脈絡,《洛桑協議》的確給予台灣體壇更多參與國際體育的空間與韌性。縱然,中共近年仍持續杯葛台灣舉辦的國際賽事,但在《洛桑協議》面前,中共無從挑戰台灣存於國際體壇的合法性。只不過,若台灣主動提起正名、片面撕毀《洛桑協議》,台灣體壇未來恐成未知數。

台灣正名之後的可能境遇

綜觀當前台灣的處境,筆者認為「正名」實在窒礙難行。若要走上這一途,必定得付出相對的代價。相信你我都還記得如2018年7月,東亞奧林匹克委員會理事會以「正名公投公然挑戰奧會模式」為由,取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。

三年前公投前夕,香港運動公社、中華奧委會、部分體壇選手也曾公開指出正名會影響未來台灣參與國際賽事的權利。不過,此說法也隨即被本土改革聲音反駁,認為台灣選手可申請加入奧林匹克運動會獨立參賽者,或者是加入難民隊參與奧運賽事。

筆者認為,兩說法確實都有其根據,但後者在現今奧會決策體制上實在過於冒險。因為依據《奧林匹克憲章》41條規定「與確定參賽者所在國家有關的所有事項代表參加奧運會由國際奧委會執行委員會決定」。

換言之,奧林匹克運動會獨立參賽者的審查,是需要經國際奧委執委會討論通過後才有機會成案。即便成案,執委會也會按國際政治現實分配代表國家,而非一併納入奧林匹克運動會獨立參賽者類別。最為有名的例子莫過於科索沃柔道名將Majlinda Kelmendi曾於2012年申請為倫敦奧林匹克運動會獨立參賽者,卻被國際奧委告知她僅能代表塞爾維亞或者放棄參賽。

再者,奧林匹克難民隊為國際奧委會與聯合國難民署共同合作的奧運運動員培育計畫,幸運獲選的選手將取得奧林匹克團結基金(Olympic Solidarity)的補助,依據選手擅長之運動項目送往見長的國家進行培訓,目標是以參加奧運會為目標。

然而,台灣在不被聯合國承認的情況下,選手是否有機會以「受中共壓迫」為名提案順利獲得該項資金補助,筆者認為不僅機會渺茫,更想像不到有任何情境能讓國際奧委會以「政治壓迫」為由,挑選台灣運動員加入難民隊挑釁中共。換言之,維持中華台北或許刺耳,或許令人不快,但這可能是目前台灣在國際體壇最好的位置。正名若不周全考慮後果而行,恐怕最後受傷害的會是台灣自己。

俄羅斯「ROC」隊名的啟示

至於本屆賽事意外熱議的俄羅斯代表隊名,則因涉入2014年索契冬奧的禁藥作弊事件,國際奧運執委會指派Samuel Schmid(時任奧運紀律委員會長),並依據《奧林匹克憲章》第59條辦理違反禁藥相關調查事項。最終調查報告決議停權俄羅斯以國家名義參加奧運相關賽事,同時停權俄羅斯奧林匹克委員會,要求調查未涉入禁藥事件之教練、選手,並允許未涉入者以Olympic Athlete from Russia(OAR)名義參加2018年平昌冬季奧運。

後續則是國際奧委協同世界禁藥組織進行調查,並在2019年12月對俄羅斯祭出四年禁賽處分。然而,2020年12月17日國際體育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport)裁決俄羅斯自判決日起兩年內禁賽,但針對參與奧運及其他世界賽事的個體運動員應給予協助,唯獨不得使用俄羅斯國名及其相關國家象徵。

2021年2月,奧運執委會也決定讓俄羅斯以Russian Olympic Committee的縮寫ROC名義參加東京奧運,任何標示Russian Olympic Committee全名之制服皆須按照國際體育仲裁法庭建議補上「中立運動員(neutral athlete)字樣」。簡言之,ROC是奧運執委會參照國際體育仲裁法庭判決給予俄羅斯參賽的替代方案,絕非俄羅斯自行更改名稱即可參賽。

綜觀上述,台灣正名的步驟相當直觀,即是奧運執委會成案、提案奧運大會通過、中華奧會更名三階段,過程中出現任何問題就到國際體育仲裁法庭進行調解。若真是如此,為何三年前公投案子都沒成,奧委會與中華奧會便警告公投通過後的可能後果?因為,台灣沒有任何被誤會的空間。

筆者相信,奧委會極力想保全台灣目前的會籍,並以《洛桑協議》作為台灣的保命符,避免1949年至1970年代兩個中國爭議重演。同時,也避免台灣再次走上自1979年名古屋決議的仲裁挫敗。基於此,若貿然正名走險,恐不難想像2018年被蠻橫無理取消東亞青運主辦權而求助無門的憾事,再次降災於台灣體壇。

結語

本文原意非打擊台灣體壇改革聲音,而是希望正名改革能兼顧奧會政治現實,以利創造更多彈性策略及溝通對話空間,讓台灣體育不但能以永續發展為首要目標,也能持續反思台灣體育正名的可能與想像。文末,筆者想以數年前瑞士奧運研究學者Jean-Loup Chappelet對正名一事的想法作為暫時結語:

簡單來說,台灣現況不像前幾年南蘇丹、科索沃,得面對現今奧會新入會員的高標準審核。但這一退,台灣面對中華人民共和國的壓力會更大。因為,沒有人會記得台灣的杯葛。舉例來說,有人記得1988年首爾奧運古巴杯葛嗎?

再來,現今奧運開幕式已經成了展示國家的櫥窗,許多國家因為Chinese Taipei詭異的旗子認識台灣,一旦台灣消失於這個比聯合國更有推廣國家能力的國際組織,你認為誰會在意「台灣堅持在比賽期間」拿它的國旗?只有台灣人自己。

總之,中國跟台灣的問題永遠不可能解決。但是,若你學著與事實相處,那麼你會知道台灣與中國的不同,台灣有自己的行政、立法、司法、監察機構,這是無法改變的事實。但最重要的是,台灣要知道改了名字,這一改,台灣處境只會更加惡劣。