劉維人、廖珮杏/民主的極限:人民必須為國家做的壞事負責嗎?

在當今社會,幾乎每個國家都有人到海外留學、工作、生活。然而當國際衝突發生,或祖國做出惡劣行為,這些旅外人士往往會被當成討伐或批判的對象。

這種時候經常出現一類說法:

- 這是國家做的事情。我只是一般民眾。我是無辜的。

- 侵略╱侵害人權的是國家。不要遷怒到一般民眾身上。

以下我們想說明,這類說法通常混淆了許多概念差異,導致討論更加困難。

無辜是什麼?

首先,這類說法的問題,就是沒有搞清楚「無辜」的條件。

聲稱人民「無辜」,所以不該受到負面對待的說法,大抵是把「無辜」視為「沒有道德責任」——這是國家做的惡行,我只是一般民眾,不干我的事。如果你對某件事真的沒有道德責任,其他人就不能因為那件事對你做出要求。但人民跟國家之間的關係,真的會讓人民完全沒有道德責任嗎?這邊可能就得先來看看「道德責任」的意義。

當你對某件事沒有道德責任,通常會是因為:

- 你對該事件完全沒有因果影響力。例如我們完全無法影響火山會不會爆發。

- 你的行為完全脫離了你價值體系的掌控。例如靜香平常討厭打人,但有一天被小夫催眠,於是打了大雄。

- 你沒有能力對該事件進行道德判斷。例如你患了某些精神疾病,無法認為傷人是錯的。

但「國家做了壞事,人民是無辜的」的「無辜」,真的滿足上述任何一個條件嗎?比方說,目前俄羅斯侵略烏克蘭,而中國等少數國家支持俄羅斯,這些國家的國民真的對國家的行為完全沒有影響力嗎?這些國民相信的價值體系,真的足以讓他們在握有相同力量的時候,不去做出相同的惡行嗎?甚至,這些國民真的足夠反對該國當局的惡行嗎?

分析到這裡就可以發現,「人民無辜論」預設了兩個前提:

- 個別人民對整體國家的行為,完全沒有因果影響力。

- 你沒有做出某項惡行,表示你的價值體系反對那項惡行。即使哪天你有能力做,你也不會做。

這兩個前提都未必為真,接下來逐一討論。

你的政治權力不只是手中的選票而已

每當討論到人民與國家之間的責任歸屬,就經常有人說,「可是個別人民無法影響國家整體決策」。這種「個體無力論」過度簡化了社會與權力的運作機制,在很多時候都違反現實。

首先,在民主國家,單一選民在某次選舉中投下的那張選票,的確對整體決策幾乎毫無影響力。這是因為當代政治體系相當複雜,選票上的候選人或政策選項如何脫穎而出、各勢力如何影響民意、投票結束之後政治人物是否履行承諾,都不是單一選票能夠影響的事情。另外,全民普選制讓選票的政治力量極為分散,即使是2021年的公投,你手中的那張選票能夠影響台灣是否禁止美豬,或者台灣是否重啟核四的機率,也可能低到只有數十萬分之一。

但是,人民對政治的影響力,並不僅限於每隔幾年投下那張選票而已。正如上一段所言,當代民主體制以及社會結構的複雜,讓每項決策都牽涉很多機制,這也意味著人民可以在各種環節影響決策,例如:遊行、倡議、加入政治團體、遊說、組織在地或線上社群、設計相關工具、加入公共討論、協助宣傳或發表批判,或者用各種方式支援╱抵制做上述事情的人。

只要討論過輿論壓力、公共形象、捐款募資對政治活動的影響,或者了解目前台灣各種進步改革推行時遭受哪些阻礙,應該都對上述機制有基礎了解。也因此,我們在思考單一公民的政治影響力時,不能只討論選票的影響力。

威權國家的人民該如何是好?

那麼威權國家呢?威權國家的人民並不具備政治自由,而且國家機器滲透各個產業與媒體,控制科技與知識體系,這樣的人民能夠影響國家決策嗎?在威權國家組織抗爭或發表異議都可能被鎮壓。私下討論政治或涉及政治的道德問題,很容易被刪文,甚至被警告。那些不分青紅皂白支持執政當局(而且支持到當權派系)的人,則是容易獲得更好的物質生活。這些都很容易讓人產生一種印象,認為人民對執政當局的決策毫無任何影響力。

現實中並沒那麼簡單。鎮壓與言論審查都需要成本,所以威權政府會根據手中的資源以及成本效益,來決定如何處理反對意見,在鎮壓成本高、當下又不危及穩定時,政府就不見得會嚴格處理。此外,威權政府內部具有派系鬥爭,每個派系都需要顯示自己的力量,其中包含讓夠多人民相信自己的敘事,讓人民以為該派系的行動可以為自己帶來利益,以及拓出利益空間拉攏夠多協力者來執行。這些機制都讓人民的認知與利益成為當權者的爭奪空間。當人民懷疑執政者的敘事,或者不願意照著政策行動,施政的成本就會變高,派系就可能受到挑戰。

只要看過中國的網路社群,或者曾與中國台商聊過,應該多少都對以上敘述有一些了解。威權國家也是人組成的,當權者手中並沒有神奇魔杖,並不是一聲令下整個國家就會照著他的意志執行。

總之,無論是民主國家還是威權國家,「單一國民對整體國家決策毫無影響力」大多時候都只是一種直觀印象,沒有那麼接近事實。這種印象可能來自於單一個人跟整體國家相比極為渺小,或者人民通常都是等到國家侵犯自己權益時才與國家對抗,當然在短時間之內無法扭轉決策。但無論這種印象何來,我們經常都下意識地以「單一事件中毫無影響力」錯誤外推出「在其他事件中也毫無影響力」、「好幾項相關事件累積起來也毫無影響力」。這些都忽略了現實中的各種細節差異,以及不同系統彼此互動的過程。

當然,由於威權國家的人民幾乎不具備法定的政治權力,而且很難利用言論和結社來影響政策。這讓他們的政治影響力遠低於民主國家的人民,影響政治結構的方式則是更為間接,而且更需要物質資源和技術資源。這些都讓他們在國家做出惡行時,相關的道德責任比民主國家小很多。但小很多不等於完全沒有,而且威權國家的社會結構,會讓威權國家人民更容易出現另一類的道德錯誤。

價值認知的錯誤

這類道德錯誤,來自每個人相信的價值體系。很多時候,光是你抱持的價值體系是否能容忍某些錯誤的行為,就會決定別人能否合理信任你,或能否合理批判你。

前述我們說到,讓你不具備道德責任的條件之一,是你的道德體系不會讓你做出該行為,這個條件其實提醒了另一件事:有時候別人在你的祖國為惡時批判你,可能不是因為你能夠影響國家決策,而是因為在懷疑你可能會容忍這種惡行。

也就是說,批評者在意的是,如果你有了相應的能力跟機會,會不會做出跟祖國一樣的行為,或者在目前的情況下,會不會心安理得地使用國家以惡行帶來的利益。

當然,我們無法直接觀測思想,只能判斷外顯行為。所以在國家犯下惡行時,我們只能觀察你有多麼反對那些惡行;或者又有多麼認可、多麼支持你的祖國。

在這種時候,威權國家人民的行為往往令人費解。他們聽到惡行話題的第一反應,經常都不是譴責自己祖國的行為或者露出厭惡的表情;反而是主張這是政府當局的決定,與自己沒有關係;或者將議題拓廣到無涉主體的通用性原則,例如,不討論「中國是否應該改變立場,加入抵制俄羅斯」,而是改為討論「所有侵略都是不對的。」

但這樣我們還是無法知道,你本人有多麼厭惡你祖國的不當行為。

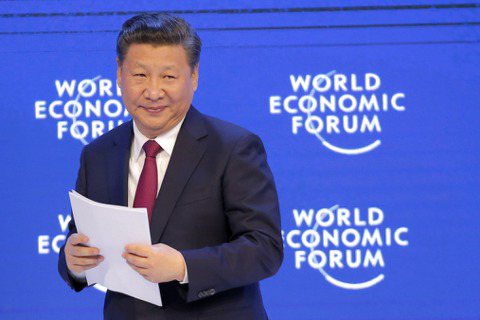

而且如果這些討論是出現在線上、酒館、或者各種比較不正式的空間,許多威權國家的人民甚至會做出更費解的表現:他們會在其他主題上認可祖國的強大與成就,而且都是用結果性的描述來討論,例如總GDP多高、佔世界貿易比例多大、民生水準提升多快、科技發展出什麼碩果等等。如果進一步去討論他們的國家是因為哪些正確決策而達成成就,過程中又可能涉及哪些侵害人權、竊取商業秘密,他們就會再次避談這個話題。

但大家都知道,許多侵害基本價值的行為,都能為國家帶來比較優勢,為國民帶來現實利益,所以如果你真的無法接受祖國的惡行,為什麼你還認可祖國的成就?如果你並不清楚惡行與利益之間的因果機制,為什麼你不願意了解?

難道你的價值體系,可以接受國家用巨大惡行掠奪他人,連帶為你獲利?

這種價值體系被批判是合理的。而且持有這種價值體系的人,的確更有可能在能力增強或者時機適合的時候,侵害他人的權利。

這是一種道德瑕疵。它本身就足以讓別人不信任你、批判你。這跟你的國家有沒有做出惡行,以及你對國家決策有多大影響力,其實是彼此獨立的。

當然這並不表示別人可以因此歧視或羞辱你。人類很難搞清楚應該用多高的強度去回應事件,經常會反應過當。但這種時候的問題就是「你的道德瑕疵是否值得被這麼惡劣地對待」,而非「你是不是無辜的」。

另外,威權國家的人們要公然反對政府,可能會付出過高的代價。但表態有很多種方式。你可以在認識的人面前表明祖國讓你多麼羞恥,也可以用不直接提到國家的方式,公開表明自己完全無法接受這類行為。

另外我們也在許多迫害歷史中看見,有許多人並未公開表達任何反對政府不當行為,但不為人知地做出善舉,直到戰亂平定後,甚至許多年以後,才為人所知。

這些人有些在當下就會被認可;有些則是遭到汙名化或者被排擠,事後才被回復名譽,但即使如此依然繼續提供協助。他們這麼做不是為了自保,而是因為價值體系無法容忍惡行。

另外也有一類人,當下因為懦弱而不敢批判也不敢去協助,但在多年之後表明自己良心不安,甚至公開表明自己的錯誤與羞愧。

在國家做出惡行的當下,上述兩類人表面上都跟默許國家惡行的人一樣沒有公開反對,但實際上三者的行為並不一樣,價值體系也不一樣。第一類人當下做出了協助,第二類人事後付出了代價;但第三類人不同,他們默許了國家的惡行,事後連帶接受了惡行帶來的利益。

如果我們用同樣的標準對待這三類人,我們實質上就是認為,這三類行為的道德價值是一樣的。這實在非常奇怪。

可惜的是,在現實中我們最常看到的,是第三類默許惡行的人。

惡德的悲劇

當然,威權國家人民默許惡行的行為,以及這種在民主社會中難以理解的價值體系,很可能不是威權國家人民自己形塑的。威權國家可以控管討論、教育過程中會刻意避開某些關鍵道德論述、而且經濟跟權力體系讓欺騙、背叛、佔便宜、推卸責任、言不由衷成為常態。在威權國家中長大的人,的確比其他人更難建立合理的價值體系。

但即使如此,也無法主張威權國家的人民對價值偏差毫無責任。畢竟人類心理內建許多道德傾向,並非白板一塊;而且離開威權國家之後,多少也會在民主國家看到不同的行為模式和資源分配體系,進而發現自己未必需要用威權國家的方式求取資源和安全。如果說他們對自己的價值毫無責任,相當於是在說人腦不具備反思價值體系的能力,這實在太過詭異。

當然,有能力是一回事,有動力是另一回事。承認自己的價值具有偏差需要相當大的勇氣,也需要安全的空間才能進行改變;而且威權國家向人民灌輸的整體敘事,以及人類都有的懷鄉情緒,都會阻礙這些人民反思自己的價值體系。遇到價值衝突時,人腦會認知失調,開始幫各項彼此衝突的命題找藉口,或者盡可能地避談。

因此,出身於威權國家,會讓你更難以合理的方式判斷許多價值問題,而且很可能會更難正確評價自己祖國的行為。

這時候你的評價是錯的,你的行為可能也是錯的,只是這些錯誤情有可原,也就是說你有義務修正自己的錯誤,而別人不該因為你的錯誤而懲罰你,或者必須減輕處罰。

所以應該怎麼做(民主國家目前做得並不夠)

回到一開始的問題:國家侵略他國,或者支持侵略者的時候,該國的人民是無辜的嗎?

我們認為不是,無論從能力上或認知上都不是。這些人民具備一部分的道德責任,或者可能帶有某些道德錯誤,但這些錯誤可能情有可原,尤其當他出身於威權國家的時候。

不過這種時候,其他國家的人值得做的,可能也不是因為這些人背負道德責任,而在情緒與不信任之下圍攻他們。這很可能只會讓威權國家人民回到政府的懷抱,道德更加扭曲。

比較可能的方式,是建立一些結構(大學課堂和公共媒體是很好的場域),讓每個來自各種不同社會的人都能理解價值體系如何建立,以及如何受到環境影響;了解國家如何編造敘事讓人民產生榮耀與信任;了解威權國家習慣綁架人民對家園的情感認同;了解個人即使無法直接反抗威權政府,依然不需要在爭議中與政府站在同一邊......總之,就是要讓人們了解,國家的價值與意義,並不需要跟個人的道德判斷與道德承諾綁在一起。

如此一來,那些曾被威權國家綁架的人,就更可能脫離國家的認同勒索,發現自己即使來自一個威權的國度,習慣它的語言、吃著它的食物、過著它的文化節日,還是能夠逐漸成為一個相信普世價值的人,以自由民主的方式生活。

而民主國家的人,可能也更能理解各種國家級惡行發生時,我們為什麼難以調和國家與個人之間的評價,為何很容易陷入「人民是無辜的」這種論述之中。

- 劉維人,自由譯者,主要翻譯當代民主問題、政經制度類書籍,並零星撰寫相關主題文章,如《反民主》、《暴政》、《修辭的陷阱》、《北歐不是神話》等。廖珮杏,自由譯者,偏好議題性的人物故事,從中探討機制縮影、價值與文化衝突等結構問題,例如《重返天安門》、《憤怒與希望》、《重病的美國》、《獨裁者的養成之路》等。

- 更多:Web|FB