【閩南的滋味】「南向始祖」的過去與現在——新加坡的金門人

要一個Kopi O。

站在金門翟山坑道的小商店裡,隔壁安娣一句話吸引了我的注意。老闆娘完全不能理解什麼是Kopi O,但可以理解Kopi的意思。「一杯咖啡,要不要糖跟奶?」老闆娘回問那位安娣,還沒回答,「幫我買一杯Kopi siu dai!」遠方傳來一位安可的呼聲,這次這題又更難了,懶得跟老闆娘解釋,安娣索性都點了無糖無奶的黑咖啡。

新加坡人?

我鼓起勇氣、帶著一點近鄉情怯的複雜感覺,問了安可。「對。」安可不解地看著我。「我之前在新加坡讀書呢!」我開心地試圖打開話題,但安可只是點點頭。

「新加坡古寧頭同鄉會」九個字印在他們穿的紅色polo衫上。

去、去、去,去南洋

「我剛從新加坡讀完碩士回來。」這是我初到金門的自我介紹之一。「新加坡,我的誰誰誰也搬去新加坡了。很多金門人都在新加坡。」總是得到這樣的回應。再來到金門之前,我沒有想過剛離開的島嶼,竟然會和即將造訪的島嶼有那麼多藕斷絲連的過去;更甚者——「你是新加坡人嗎?」——我被金門人這樣問著。

自十九世紀萊佛士在新加坡實行自由港政策,來自中國南方沿海的移民工絡繹不絕,位處福建沿海的金門島亦不例外。清朝中葉以後,東南地區人口不斷增長、土地不足,加上西方殖民勢力在東南亞極需大量人力,1860年第二次鴉片戰爭過後,清朝與列強簽定《北京條約》被迫開放華人移工出海,構成金門的第一波海外移民潮。金門人首先過海,來到僅距離七公里近的廈門,再經由香港轉進東南亞。其中新加坡是當時最主要的目的地,也因此在新加坡擁有最多「金僑」人口。

第二波海外移民潮則發生在1912至1929年間,正值清末民初之際,東南亞已然興起的貿易經濟仍然持續吸引金門人背井離鄉討生活,據學者江柏煒的估計,至少四成金門人口在短短十四年間外移。接著在二戰期間,日本發動侵華戰爭,1937年金門遭日軍佔領達八年時間,戰亂導致部分百姓逃離金門,是第三次移民潮。而最後一次移民潮,發生在1945年至1949年間的國共內戰,國民政府實施「抽丁」,徵用男丁為兵,迫使青年男子逃離金門,稱作「走壯丁」。

這些離開金門、前進南洋的遷徙行動,在閩南語中叫做「落番」,意指「下去番地」,而抵達新加坡的金門人,主要從事原先在十九世紀(1819至1900年間)由印度人主導的船運事業,包含駁運、航運與九八行(貿易商行)等。

「落番」在當時不是特別值得喝采的事情,畢竟是在家鄉待不下去了,只好往未知的南方找尋生存機會。從事駁船運的金僑屬於苦力階層,住在「苦力間」(或稱「估俚間」),苦力間是當時新加坡河周遭的特殊地景,約三十個單身男子合租一間苦力間,每間苦力間的移民工來自相同的村落。

紀錄片《落番》以離開金門、前進南洋的金僑為主角,重現「出洋客」的故事。

當然除了苦力之外,也有飛黃騰達的金僑。舉例來說,1930年代來往新加坡本島與龜嶼(Kusu Island)的駁船就是由金門人經營,龜嶼是位在聖淘沙的南邊小島,島上沒有公路亦無居民,但龜嶼上的大伯公廟香火鼎盛,每年吸引大批進香客前往,至今香火未斷,可由濱海南碼頭前往。1960至1980年代,是金門人掌握新加坡駁航運事業的黃金年代,被稱為「駁船帝國」。

在歷史上,金門雖屬泉州府同安縣管轄,抵星的金僑卻形成獨特的金門社群,即便當時已有福建會館(Singapore Hokkien Huay Kuan),金僑仍在1876年成立「浯江孚濟廟」(祭祀陳淵神像)以及「金門公司」,為今日新加坡金門會館(Kim Mui Hoey Kuan)的前身,這類組織屬於金僑中的商人階層,亦即九八行經營者。1953年,向金門會館登記的金僑人數多達四萬五千餘人,若加上沒有登記的,保守估計新加坡當時已有五萬人口的金僑。

到了1986年,在會館主席黃祖耀領導下,金門會館有了獨立的一棟建築,整體建築設計仿造金門莒光樓的形式,強調金門人「刻苦耐勞、實事求是」的精神。而至今,新加坡本地仍有二十多個金門的相關社團組織在運作,組團前往金門旅遊的古寧頭同鄉會就是其中之一。

我跟你說,大華銀行現在的老闆就是我們金門人喔,我的親戚是他的特助。

聽到我剛從新加坡學成歸國,咖啡店的老闆娘這樣跟我說。

大華銀行是新加坡幾間主要銀行之一,創立人黃慶昌在二十世紀初離開金門遠赴馬拉西亞砂勞越,而後輾轉進入新加坡,從事九八行生意。黃家早期從越南進口白米、印尼進口飼料,摸透東南亞貿易網絡後,改做印尼蘇門答臘的胡椒貿易,成為當時東南亞最大胡椒貿易商,進而在1953年與夥伴成立大華銀行(United Chinese Bank,UCB),後來再將銀行英語名更為United Overseas Bank(UOB),並在1970年於新馬上市。2010年,黃慶昌的第二代,大華銀行主席黃祖耀捐贈了一百萬新幣(約兩千三百萬台幣)予金門大學(National Quemoy University),以茲珍重其父來自金門的生命歷史。

金門出洋客

我老公這幾天回金門了啦。

記得還在新加坡念書時,有一次坐在新加坡國大一間台灣小吃店裡,店員安娣們聊著日常瑣事,某位安娣講到老公那幾天回金門探親。當時我很疑惑,為何是「回」金門,難不成他們不是本地人嗎?後來才漸漸了解祖籍金門的新加坡人對於北方那座島嶼的文化認同感是如此根深蒂固。

詩人寒川出身在1950年金門榜林,當時已是兩岸對峙的戰地時期,寒川在五歲隨著母親移居新加坡尋找父親,他在詩作〈故鄉的老酒〉寫道:「戰戰兢兢二十年/故鄉的老酒/再也分不出/是高粱 還是/砲火味/而我 始終沒有勇氣/喝一口祖父最愛的老酒/沒有勇氣/忘掉戰爭」。詩作字裡行間流露著原鄉認同的複雜滋味。

不屬於金門亦不屬於新加坡的金僑,即使成為了「出洋客」,身在異國,心卻仍繫金門故土,如同當代的移工會將存款匯回原生國給家人,金僑亦會將存款匯回金門,稱之為「僑匯」,構成所謂的「僑匯經濟」。

除了供應家人生活所需外,僑匯也用以興建房屋或支持公益,其中之一便是興建「洋樓」(番仔樓)。能夠在金門蓋「洋樓」的,通常是在新加坡經商有成的,此舉不僅能榮耀故里,告訴家鄉的鄉親父老自己遠走高飛是合理合情又正當,還為金門帶進了當時認為西方的現代性景觀,這類建築常將傳統的閩式元素,加入東南亞殖民地的荷式、英式或西班牙式風格,形成金門在地化的西式建築。

金門著名的景點陳景蘭洋樓,裡頭便有關於「僑鄉」的常設性展覽。陳景蘭是金門陳坑人,遠赴南洋,先後在印尼和新加坡開辦九八行事業有成,便在金門陳坑一帶砸大錢興建「景蘭山莊」(即陳景蘭洋樓),並創辦學校供陳坑子弟求學,陳景蘭更於1922年創立「金門輪船公司」,連繫金門與廈門間的交通。直至1937年日本侵華遂而占領金門後,陳景蘭再次走避新加坡。

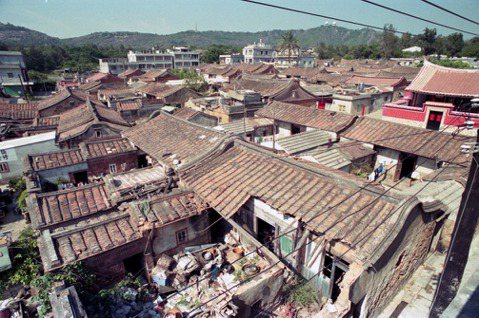

此外還有像是陳清吉洋樓(《軍中樂園》拍攝場景)與陳詩吟洋樓,都是新加坡金僑所建。但由於金門戰亂不斷,有些洋樓興建後也未曾真正入住,便交由當地的同宗或親戚代為管理,隨著日子推進,逐漸凋敗。

除了在商業中大放異彩,金僑的血脈也讓一些在新加坡的金門後代對自己的文化繼承感到著迷。香港大學地理系助理教授張家傑(J. J. Zhang)就是新加坡第三代金門人。作為土生土長的新加坡人,張家傑跟我說:「我一直以來的自我認同,都是國籍上的新加坡人、文化上的金門人。」跟著長輩到金門拜訪親戚,張家傑在2003年第一次踏上這個北方的島嶼時,就愛上了金門。

這座島嶼的美麗與那裡的人們激發了我對金門的興趣。在學術上,我看見金門在戰地觀光地景研究上的潛力,我的研究旅途就是這樣展開的。我的榮譽學士論文和碩士論文都是在談金門的戰地觀光。

張家傑從當代文化地理學的理論切入金門,讓傳統上聚焦在地緣政治或僑民史的金門研究有了新鮮的面貌。

在他與英國文化地理學巨擘Mike Crang合寫的論文〈製作物質記憶:金門位處台灣與中國間的連結物品與破碎地方〉(Making material memories: Kinmen’s bridging objects and fractured places between China and Taiwan)中,張家傑針對「金門菜刀」和「翟山坑道音樂節」做了物質意義的討論,點出無論是由共軍砲彈彈殼製成的菜刀最後再次「返回」到陸客手中,或是讓音樂聽起來更具魔力的坑道岩石,不管如何賦予砲彈與坑道全新意義,都不僅僅是喚起過去的戰爭記憶那樣簡單,這些物質不停地打破和重製戰爭的集體記憶。

張家傑透過他身為一個新加坡金門人(Singaporean Kinmenese)的「過去」與「現在」,順利展開他在金門的大大小小訪談,島上的人民亦好奇他會如何理解他們的戰爭經驗?他說,有一天一個金門本地人跟我說,要我寫下更多關於金門的故事,如此一來,才能有愈來愈多的人們可以知道這個美麗的地方。

每一次,當我在書寫有關於金門的事情時,我總是會想起那個對話。我不覺得我已經達到了那樣的成就,但那段短談成為我持續追求了解及書寫金門島上人們日常生活經驗的動力。基於此,我希望我的書寫有一天能夠觸及到學院以外的讀者,讓更多人看見。

兩島對倒

時至今日,以金門縣長領導的代表團,包括了福建省政府、金門縣議會與金門大學相關人員,仍會不時至南洋「探慰」當地金僑,2010年時任縣長李沃士便邀請金僑「回國」參加中華民國建國一百年系列活動。縣府更推動「世界金門日」,提倡南洋金僑的「原鄉力量」,希望串連海內外的金門人社群網絡。其他像是金門縣政府主辦的「金門學國際研討會」更在2016年移師馬來西亞拉曼大學舉行。

在新加坡步入現代化建設後,整治新加坡河成為李光耀政府的首要目標之一,新加坡河周邊的駁船帝國景觀遭到移除,傳統的新加坡金門地景成追憶。儘管愈來愈多年輕一代已逐漸沒有祖籍的觀念,老一輩金僑社群仍在乎傳承這樣的文化認同予下一代。金門的痕跡,藏在這座南方島嶼角落,下次經過巴特禮地鐵站,不妨注意一下,附近是否有一條名為金門路(Quemoy Road)的小巷。