飛還是不飛?籠罩在霧中的金門主體

又到了金門的霧季,每年的三到五月之間,金門會進入一個大霧忽來忽走的季節,暗示春天的來臨。靠近「大陸」,金門的氣溫往往比台灣來得低上幾度,海溫亦如是,季風轉換方向之際,「南風天」到來,來自南方的溫暖空氣碰上北方的冰冷海水,大霧油然而生,並困囿在太武山南側,造成此區金門尚義機場能見度不足,無法讓飛機起降,金門便成為孤島,也就是「大霧鎖金」。此時,只待突然颳起北風,霧方能散去。

上面這一長串的現象,可能只發生在五隻手指頭的分鐘數以內,需時約五十分鐘飛行時間的客機,不可能在起飛時就預測得了降落時金門的地面天氣,這使得到了金門島上空後,才發現正在起大霧的情形層出不窮,盤旋一陣子,有時幸運地面塔台眼見北風吹起的那一瞬間,趕緊讓飛機降落,免得南風又來;但更常見的是,飛機在上空盤旋數十分鐘後,決定返航台灣,一來一回加上盤旋與地面作業時間,半天就沒了,這時間都能飛去赤道了,卻飛不到台灣島西邊的國土邊境。

四月八日,一名金門大學二年級的台灣籍學生(下稱「金大生」),先是因為班機碰到金門大霧延誤,等待多時終於登機啟航,不料抵達金門上空,天候狀況仍舊不佳,盤旋多時未能降落,因而返航台北松山機場;該金大生重新排了隔天早上九點多的機票,沒想到,隔天一早抵達松山機場,該名學生只見都是飛不出去的旅客,才知道尚義機場的霧況無法排除,班機又紛紛取消,最後到了中午左右才又重新「開場」。

該學生由於不滿自己花了近兩天的時間才飛回金門,他憤而在網路社群狄卡(Dcard)上發文,痛批金門航空站無法早點提供預報,避免浪費這麼多人的寶貴時間。批評完天氣預報效率不佳,他話鋒一轉,又忽然將怒火擲向金門人身上,怒罵金門人如同金門機場一樣自以為是,更用「腦殘」、「智障」、「會有報應」等詞彙描述金門人,最後落下「金大做為金門最高學府有義務改善當地風氣」這樣趾高氣昂的話語。

不待片刻,這篇充滿情緒、邏輯跳躍、不接地氣的文章,遭到金門人狂轉各大金門臉書社團。狄卡官方隨後刪文滅火,卻滅不調早已傳開的截圖與怒火。

金門大霧是金門人的痛,為何要怪金門人?

一名中年女性金門網友留言,「他永遠不能理解金門人因為大霧鎖金,趕不及見到親人最後一面,從此生死兩隔的痛。一輩子都無法忘記。」她接著說。

作為「大學島計畫」的產物,論述上,「國立金門大學」(下稱「金大」)背負著再次榮耀有「海濱鄒魯」美稱、朱熹曾到此講學的金門精神;經濟上,則以大學生的消費力填補阿兵哥大量撤出後的內需缺口;地緣上,從小三通到大三通,受利於《離島建設條例》賦予特殊地位,希望吸收不受台灣比例限制的陸生前來就讀。於是乎,2010年,金門技術學院升格為金門大學:一所不為金籍學生首選,八成都是台籍學生,然而也僅有2%陸生的國立大學。

透過良好的社會福利、國立大學頭銜云云吸引來的數千名台灣人。大量學生突然降臨到這座陌生的小島,許多人只聽聞過是「中華民國」或「台灣」的一部分,卻不大清楚當地除了曾發生過八二戰砲戰以外的事情;來了之後,接地氣的有、不接地氣的也有,但後者最後變成「金大生」的形象。

金門人說,金門的馬路三寶有一寶就是「金大生」,看到發生車禍,猜案主是「金大生」便八九不離十;金大生則在狄卡上出面回應,四萬居住人口裡有四千人是金大生,十件車禍有一件是金大生有關,統計學使然,不需要污名化金大生。

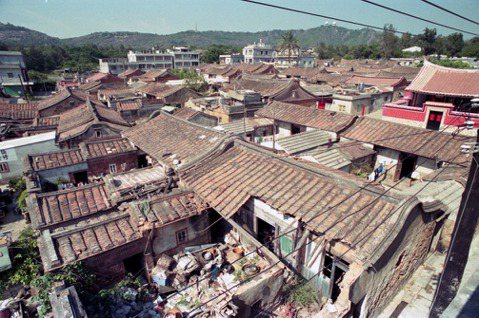

其實早在戰地政務時期,金門人就和突然不知道哪裡跑來的十萬大軍「結下樑子」,雖然當今的戰地觀光會說「軍民一家」,但其實是因為戰亂來得突然,來不及興建軍人宿舍,每戶人家被迫要接待這些穿著迷彩服的男性房客,而後衍生出種種軍民間的衝突與緊張關係。

事過境遷,阿兵哥走了十萬、來了金大生四千,但時代卻已不同,現在不是禁聲的戰地政務,而是誰都可以上網講話的承平時期,在地人面對不接地氣的外地人,以及外地人面對內聚感強的本地人,雙方的不滿有了簡便的、唾手可得的渠道得以宣洩——社群網站——衝突於是開始白熱化。

四月十日,耐不住金門人受辱後的回擊,以及眼見仇恨情緒即將「地緣化」,衝突層次已經拉抬到台灣與金門間的不對等權力議題(譬如部分言論抨擊台灣中央政府拿了那麼多金酒的錢,卻沒為金門人不方便的交通做些什麼),最後金門大學出面代表這名學生召開記者會,公開向金門鄉親與航空公司人員道歉。

這個金大生的貼文是一根稻草,只是這根稻草偏偏挑了金門人集體記憶中的瘡疤「大霧」來嘲諷,而因這根稻草之痛而倒下的駱駝,就是打自戰地政務時期以來,乃至於民主化精省後仍然不受重視與遭到台人誤解的「台金關係」。

大霧鎖金已經「日常化」深入至居民生活,當地人都能明確指出特定地標,只要那個地標被大霧遮蔽,尚義機場就會關場,至於指認的地標也許是太武山、也許是碼頭、也許是環島東路。其實受到大霧影響,飛機在海的兩邊來回五、六趟才最終順利降落的經驗也不是沒有、更別提關場一關三、四天。

天氣變化的自然現象絕非近年才憑空而生,與航班起降最直接相關的,就是機場硬體的限制,這些限制事實上也是有技術可以提升,至少能讓能見度標準不至於那麼嚴苛;然而,中央政府卻不知是拿不出辦法還是不在乎,因為大霧使航班誤點這種無奈的事情,多得金門人需要自嘲:這樣來來回回能賺到好多趟機票錢。

大霧鎖金影響飛航與台灣國道塞車的情形不一樣,金門往返台灣沒有替代道路可以選擇,也沒有台馬渡輪可以搭,就只有飛得了跟飛不了兩種情形。「能動」或「不能動」而已。

台灣人搭飛機是出去玩,金門人卻是搭飛機赴台,為了取得社會/經濟/醫療/教育資源。因為飛機的運送,身體得以出現在一個更接近權力中心的大島,接著才有後面零零種種所謂「翻轉偏鄉宿命」的浪漫故事:成為台大生、成為企業家(這與早年搭著船到南洋找生存機會其實很類似)。只是在成功故事之外,還有另外一種版本:「大霧鎖金」導致金門考生錯過赴台的大學申請入學面試。

「移動」並非物理坐標的改變這麼簡單,絕非價值中立的技術性問題而已,當牽涉到「誰能動」、「誰不能動」的問題,便是關乎社會、權力與政治的,在地理學上稱之為「權力幾何學」之空間與發展議題。

是誰來決定誰動與不動,又為什麼某些人會陷入不能動的困境與焦慮,誰來決定誰的困境都能夠優先變成政治議程上的議案。有些人要等到別人都回家了,還在機場候補等待一個憐憫的解決方案。地理學者朵琳瑪西提出,我們不是僅僅要看見或知道空間上存在這樣的權力差異,而是要發現這些差異,如何強化了差異本身、深化社會不平等。

要回金門人的尊嚴,這是一個契機,除了讓那位主修都市計畫的金大生打從心底道歉外,這也是金門大學的一次機會教育。金大要重拾金門人的認可、作為一所標榜金門在地特色的學術殿堂,它如何從關乎空間幾何的都市計畫專業中,重新使得這位來自台灣的學子,查覺到台金彼此生命經驗的不共享性,進而在教育上協助深化這個體認的政治進展,讓「大霧鎖金」的發展議題取得中央政策議程的話語權。

1999年《天下雜誌》曾做過金門大霧的專題,他們題了一個詩化的名稱——〈把北風留給金門〉。美則美矣,不過為何總得苦巴巴等著台灣留北風?

這次,金門人要自己讓北風來。