解放金門的天空?木麻黃下未竟的記憶鬥爭

▲ 金門縣議員陳玉珍在臉書發文,質疑金門縣政府環島北路拓寬工程時處理路樹木麻黃失當。

金門的社群網路這幾天的話題,都圍繞在環島北路長約一公里的拓寬工程,路段從金門大學門口到救國團,因此段道路狹窄,長久以來機車與汽車爭道,道路安全堪憂。不過,如何處理行道樹卻成為一個巨大爭議,工程方奉命砍除道路兩側多達一百三十多棵的行道樹,樹種主要是木麻黃與樟樹,然而縣府方面卻選擇只對樟樹進行移植,但「攔腰砍斷」木麻黃。木麻黃的倒下,意外引發兩個世代、兩種金門想像的衝突與拮抗。

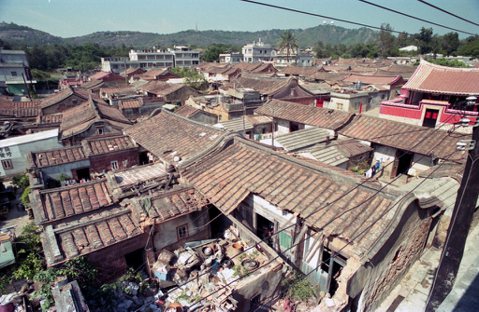

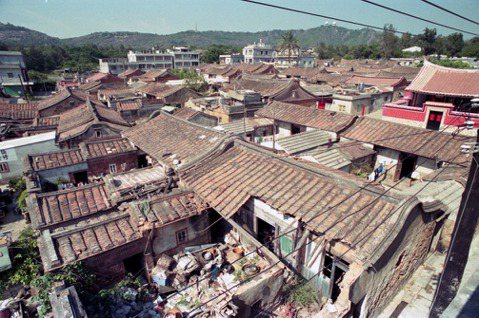

此次因為道路拓寬引發爭論的路樹,不僅在於城市開發與規劃的衝突,路樹與金門的歷史更有深刻的牽連。在2016年夏天莫蘭蒂颱風重創金門之前,金門道路兩旁的樹被描述是「茂密得看不見天空」,然而在風災過後,金門的樹一棵一棵倒在強風與怪手之下。

金門在唐朝時曾是牧馬地,帶領著十二姓人家到這東南蕞爾小島牧馬的「牧馬監」陳淵,今日受到金門人尊稱為「恩主公」。彼時的金門據說樹林茂密,隨著移民漸多,一些樹木開始成為房屋建材,更甚者,鄭成功以金門為據點之一,準備驅逐滿人建立的大清帝國時,大量砍伐金門的樹木,以製造軍艦。

到了國共內戰,受命協防金門的胡璉認為金門光禿的地表,不利於軍事掩護,決定讓駐守島上的阿兵哥將金門建立成一座海上森林。胡璉在《金門憶舊》裡寫道,那些為了臺灣而被砍去的樹,現在該是時間由臺灣的後代來報償了。然而,從臺灣運來的一批批樹苗,都躲不了枯萎而死的命運。直到胡璉在臺灣岸邊發現名為「印度田菁」的物種,重新培育土壤,才順利復育植披。

「印度田菁」是日本時代引進的「綠肥作物」,在胡璉眼中成為臺灣能夠回報鄭成功時代——金門替臺灣緩衝了滿人進侵——的禮物。不只是印度田菁,臺灣來的阿兵哥們也要以身體報效這段歷史。胡璉下令島上士兵挖出一個個能容下兩個成年人的大洞,填入沃土後,先植入田菁,兩年後再種下木麻黃,軍中上下每人皆需認養一棵樹,若誰的樹死了,他可就倒大楣。

在造林計畫中,除了耐風耐鹽的木麻黃(截至2008年的造林面積比例:29%),還有相思樹(24%)、桉樹(14%)等樹種,單一地種植在各條馬路兩旁,不僅從地面掩護來自遠方眺望的不懷好意,也讓這些道路成為迷宮系統,預防敵軍登陸後大搖大擺直搗要塞的可能。

今年是臺灣解嚴三十周年,金門卻晚了五年,直到一九九二年解除軍事管制、廢止戰地政務,急於驅動過去數十年好像凝結不動的時間與空間,經濟發展像一艘才剛離開碼頭的蒸汽船,需要一根一根的木材丟進火爐中,加快前進速度。至此,一棵棵樹木開始倒下,以蓋房子與道路工程為名,加上1999年丹恩颱風以及2016年莫蘭蒂颱風兩次颱風的「助力」下,林地面積快速縮減,其中最讓金門人有感的是木麻黃。

七月十三日,在早先金酒赴中國試釀風波中,對金門政府砲火猛烈的金門縣議員陳玉珍,路過拓寬工程後,在臉書上針對木麻黃的砍伐,提出質疑:

手摸著被砍的樹,溼溼的,好像正在泣訴,說著她的過去,為了道路拓寬,她的犧牲,望著她的倒下,執行被砍的過程,我卻如此的無奈與無力,救不了她,只因為她是木麻黃,沒有經濟價值的行道樹,可是你卻不知道,她是陪我一起長大的樹,她是我記憶中的金門,我的家鄕。

陳玉珍訴諸感性的貼文,很快獲得金門網友的迴響,紛紛加入撻伐政府肆意毀壞木麻黃記憶的行徑,討論的熱度比起金酒試釀風波,有過之而不不及——因為那不是普通的樹,那是保護金門於砲火之中的樹,更是戰地時期金門人穿梭於其中的綠色隧道,充滿地方記憶。

為了平息眾怒,金門林務所當天傍晚就在陳玉珍的臉書下方說明,指出這一項「金門縣環島北路一段(救國團至金門大學路口)道路拓寬暨排水改善工程」是為了改善該路段交通風險較高的現況,且經過專業檢測後,林務所發現此路段的木麻黃「多有中空腐朽現象」,加上莫蘭蒂颱風使其「傾倒與風折一千餘株」,因此,才做出不移植的決策。

林務所與陳玉珍各執一詞的立場差異,隨後衍生出網路上兩派的輿論,站在集體記憶保存派的對面是務實的民生派,在金門解除軍管後的「天空解嚴」下,道路不再需要挾窄,路燈一支支的架起,木麻黃遮蔽的天空,成為阻礙金門大步邁向現代化宜居城市的「軍事遺毒」。

戰地政務廢除後,金門急於彌補過去落掉的那一大截經濟與民生發展,「現代化」與「軍事化」成為兩個對立面的敵人,開始有某些論述指出,若要拋開悲情的歷史,金門的「現代化」便必定得建立在「去軍事化」之上,這使得金門更加器重在實施軍事管制之前的「金門樣貌」,以及來自於專家之口的「科學證言」,而不是將焦點放在戰地政務遺留下來的所謂「黑暗襲產」:「軍事遺毒」被打為戰(暫)時的、特定時空才需求的、未經科學審視的、魯莽的。

而在林務所以來自「林業科學」的說法「闢謠」後,各種「詭譎」、貌似「科學」的民間說法一一浮起,指出木麻黃的樹齡只有三十年,如同軍管時期是金門島數千年歷史中暫時的記憶,這種樹本來就要面臨時間的淘汰(事實上這是謠言)。

據本地媒體《金門鑫報》爬梳林業史,指出木麻黃之栽植是戰地政務時期,是林務所在「軍方強勢主導」下,大步邁進的成果,直到1965年後,因為土砂漸穩,才開始改植樟樹與楓香,並在1979年引進了臺灣白臘樹圍為主要樹種。

承續林業史,《金門鑫報》「反古思今」指出,金門最早是樟樹、杉樹與楠木的島嶼,卻在鄭成功的戰略需求下,成為不毛之地,又在蔣介石的戰略需求下,成為木麻黃之島,居民才開始對木麻黃產生好感,撿拾木麻黃作為燃料。建立在這樣的演變上,《金門鑫報》批評到,「歷史的腳步是往前面走,金門林業改革的路線......未經過痛苦的蛹化,無法變成一隻美麗的蝴蝶......在改變的過程中,我們需要的是金門島民的智慧建言,不是沒有根據的嘴砲行為,......」

面對「身為外來種的」木麻黃,以及其科學上與經濟上「並不珍貴」的事實,陳玉珍試圖召喚金門人集體童年記憶,以抨擊林務所為何只移植樟樹、不移植木麻黃的「雙重標準」,顯得潰敗。

此外,木麻黃質地脆弱易斷,也被一些居民質疑,若木麻黃因風災倒落在道路上,間接使得亟需醫療需求的患者無法快速到達島上唯一的金門醫院,那些緊抱著回憶不放的人,要負責嗎?一些年輕世代也漸漸開始感到的反感,有年輕人在「關心金門者」這個地方事務的臉書社團中,質疑為何反對方要死抓著過去年輕世代未曾參與過的戰地記憶,他們要的是安全的道路、是發展。

有金門年輕人貼出他的看法,指出「區區幾棵樹的存在與否就能決定金門這個地方的發展與觀光?......誰會希望自己今天開開心心出門玩,聽到的導覽都是:這邊打過什麼戰爭?這邊死幾個那邊死幾個?很難聽我道歉,但這是事實。」

手持著科學利刃的「現代性」,一刀一刀,劃開軍管記憶的鮮血,試圖向世人揭發,記憶背後的瘡疤是保守而落後的停滯島嶼想像,是保守,是反現代。這種網路上的相互挑戰,也許可以看作島嶼正在對自己進行「清創」手術,雖然血腥,但至少開始踏出愈來愈多步。

陳玉珍的訴求,仍然得到不少共享這段童年記憶的金門人支持,其中一些人認為,「欲加之罪,何患無辭」,主張要替「不能說話的木麻黃說話」。然而,「不能說話」的其實不是木麻黃,而是封存在軍事管制下的一寸一草,包含個個本地人,木麻黃的不語與承受,成為戰地時期遭壓迫金門人的化身,替木麻黃說話,是要替過去不能說話的自己說話,替那段面對經濟發展時,被認為是在死纏爛打的烽火記憶說話。

軍人進駐後,種下的木麻黃遮擋住的天空,軍人退出後,木麻黃讓出的天空,在敞開的雙臂後,要迎接的是某種進步城市的發展想像,而在那個想像裡頭,或許這些圍繞著木麻黃的爭論在意的,是屬於金門人自己的城市獨特性。那樣的想像暫時棲居在木麻黃上,木麻黃倒下後,金門人被迫正視一些問題:金門城市記憶的根,理所當然,不在八二三紀念館或古寧頭戰史館,但該紮在哪裡,又是什麼樣子?