「我是台灣人」——被誤認為外國人的聽損者

5月6日到12日是英國的「聾意識週」(Deaf Awareness Week),旨在讓社會大眾能夠對「聾性」(deafness)有更多認識。

儘管倡議發生在英國,但我希望藉此機會讓身處台灣的我們,也對聾性更有意識。之所以稱「聾性」,指的是因為「聾」而「獲得」的各種狀態——社會的、文化的、心理的。

對於聾人社群而言,成為聾人,並不一定僅僅意味著他們「失去」了聽力,而是也同時「獲得」了聾性。最為大部分「聽人」(相對於「聾人」)所熟悉的聾性也許是手語文化,但關於台灣手語,我想聾人社群會比我更有資格來談,因此今天我想談的是「聾人的聲音」(Deaf speech)。

聾人並沒有「啞」

很多聽人常常用所謂的「聾啞人士」來稱呼聾人或聽損者,但其實這個詞不僅充滿貶意,也誤導了聽人對聾人的理解。許多聽損者及聾人,並沒有「啞」,他們有完整的發聲構造與功能,能夠發出聲音。

第一,損失聽力不代表完全沒有聽覺,許多人仍有所謂的「殘餘聽力」,他們只是對於特定頻段的聲音有大小不等的分貝數是聽不見的;第二,對於母語是手語的聾人,口語可能不是他們的主要語言,而對於母語是口語的聽損者,口語則是他們的主要語言。

「聽障」常被認為是一種隱形的障礙,因為從外表上並沒有明顯可見的特徵,可供辨識他們的身分。除非被人看見助聽器或是電子耳,且那個人也得先知道那是什麼東西,才有可能成為可見的障礙。

所以,誤以為「聾」等於「啞」的聽人,聽見了聽損者的口語特徵,也不大會聯想到對方的障礙身分,而是別的可能性——比如以為他們是「外國人」。

「我們不是外國人」

2012年呂欣怡的報導作品《我們不是外國人》,就講述了這種聽人對於聽損者欠缺的瞭解。影片中的老闆娘對著要買珍珠奶茶的聽損學生們說,「客人啊,你們是從哪裡來的,口音聽起來不像台灣人哪!」最後影片以學生們自稱「我們是日本來的留學生」作結,並附上「說自己是外國人也滿不錯的,因為台灣人對外國人很親切」的自嘲式評語。

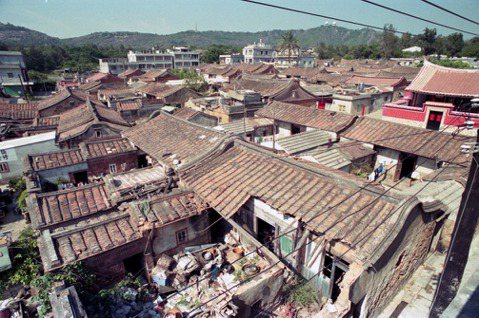

其實我們應該對這議題不陌生。侯孝賢在他的《悲情城市》中,就意識到了聾人口語的身分尷尬。電影中由梁朝偉飾演的文清是一位聾人,他在二二八事件全島陷入混亂時搭上火車,遇到了幾個男人用台語問他是哪裡人,文清用著他充滿「外地」的口音,用台語回答「我是台灣人」。男人們不相信,再用日語問他,文清沒轍,挨了一頓打,旁邊的友人趕緊跑出來怒斥,告訴那些人文清聽不見,只見幾個人面面相覷,不知所措。

的確,現實生活中,也許家長輩認為小孩已經聽損,便盡量讓語言環境單純,以確保孩子學會最主流的語言。我所訪問到的先天聽損者,大部分幾乎無法使用台語,也聽不懂,面對在學校才會用到的英語,更是沒轍。因此,電影中的文清面對日語這個後殖民語言不知所措,是個合理的安排。

而身為香港人的梁朝偉,本在現實生活中便不會說台語,他在電影中說了帶有港式口音的台語(那時候最主要的語言),也就合情合理,侯孝賢的安排挪用了現實中的國族、虛構中的聾性,造就出一種極具戲劇張力的電影語言。

國族成了虛構,障礙才是真實

到了現實生活裡,對於聽損者而言,國族成了虛構,障礙才是真實。可是他們的聽人同胞,卻將國族當成真實,障礙甚至不是虛擬,而是完全不存在。所以當聽人發現自己完全搞錯了,甚至不知道如何自處。

在我先前做過的一份調查裡,48位台灣聽損者中,有高達75%的人表示曾被誤認為自己不屬於的群體,其中以被誤認為香港人、中國人與馬來西亞人最多,其他像是越南人、印尼人、泰國人、日本人、韓國人、緬甸人、華裔美國人都在被指認的可能之中。

一般情況下,會發生這種誤認現象的,就如同火車上的陌生人一樣,只是一面之緣。面對這輩子反正也不會再見到面的人,即便聽損者被誤認,也不是每個人都願意耗時耗力地跟對方解釋「喔沒有喔,我是台灣人,只是我有聽損……」云云。

調查裡的其中一位女性受訪者表示:有一次她與姐姐從醫院接剛出院的媽媽,三人搭上計程車,她與母親坐在後座,因為照顧者的疲累,這位受訪者並沒有說一句話,從頭到尾都是坐在前座的姊姊在與司機交談,所以司機便以為她是印尼移工,當這位受訪者開口否認自己是印尼人,因為自己的聽損口音,司機反倒更加堅信,她就是印尼人,還要她不用拘謹,可以跟他們一起聊天。事已至此,多說無益,她於是乎決定閉嘴。

刻板印象上的永遠外國人

社會學家高夫曼在討論「污名」時,提出所謂的「矇混通關」(passing)和「掩飾」(covering),意指「受污名者沒有讓污名情境成真,自身的污名身分沒有顯露出來」的過程。

這樣的語彙似乎能清楚說明聽損者的「偽裝」,但在一般討論的案例中,受污名者是在一個身分軸線上掩蓋了污名,比如說從感染者變成未感染者。然而,聽損者的身分誤認卻扯進了兩個身分軸線,他們不僅僅是將聽損者掩飾為聽人,甚至從將自己土生土長的台灣人身分,掩飾成為了外國人。

當你明明是個台灣人,卻必須三天兩頭跟人解釋自己真的是台灣人,必然是件心累的事情。社會心理學中,美國有個症候群叫做「刻板印象上的永遠外國人」(perpetual foreigner stereotype),指的是美國的少數族裔儘管在美國土生土長,卻一天到晚被白人問「你是從哪裡來的?」如果他們說自己是美國人,那麼便會再被追問「那你原本是從哪裡來的?(originally from)」,這使得有些人因此出現抑鬱症狀,並對於自己生長的美國文化沒辦法產生歸屬感。

儘管文獻上尚未發現台灣的聽損者有因為被誤認而出現類似的症候群,但是每次的誤認,除了讓他們疲於解釋,也在在提醒了他們自己的口語是不是真的很不一樣。此外,在誤認裡面,他們也常常見到了人情冷暖,例如如果今天被誤認為是日本人,對方會是什麼樣的反應;或是今天被誤認為受歧視的移工群體,對方又會是什麼反應。

每個聽損者的狀況不同,有的人很習慣這樣的狀況,樂觀看待;但有的人則非常在意,因而想方設法去尋求醫療技術來改變自己的聽力,比如接受電子耳手術,存著一絲希望,希望自己改造後的口語,能讓他像個台灣人。污名不僅僅是個身分議題,污名情境確實對於某些人產生了足以影響身體狀態的改變。

「聽」見聾人

當然,不像美國案例中的主流群體,大部分一面之緣的聽人,可能並不是惡意地去指認聽損者的身分,而是因為完全缺乏認識與想像力,沒想太多地問了不該問的話。所以,我們才需要提升對於聾性的理解。過去長久以來,社會對於聾的認知,多少帶著一種慈善或憐憫的心態在看待,「弱勢群體」這樣的稱呼一旦冠上去,彷彿一群人之所以弱勢,是因為他們聽不見。

然而,如果我們正視享有「聾性」的人們,是一群具有獨特身分與社會文化的社群,那麼上述這種缺乏認識的誤認關係,其實與白人對少數族裔的誤認並沒有多大的不同,都是來自強勢群體對少數群體的關係暴力。聾的弱勢,並不是因為聾人的聾,而是因為聽人的聽不見。

下次當你聽見一個不同的聲音,先等一下,想一想在我們的島上,的確也有這樣的聲音,他聽起來的確不一樣,就算你不知所措,也不需在心裡「禮貌性忽略」,你不用去刻意指認什麼,但聽人請務必用你的耳朵去記住這樣的聾性。

「聾」豐富了「聽」,這也許不是異國的藍調,而是與台灣各個族群有故事的腔調一般,組成福爾摩沙交響曲中的一個重要篇章。