【閩南的滋味】馬來西亞在金門:金門古寧頭囝仔的落番記憶

教授好,我是金門人,我想談談馬來西亞。

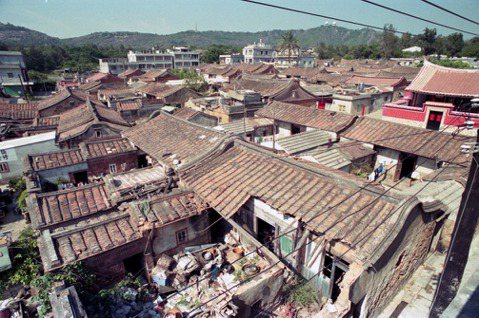

站在古寧頭南山的一處小麥田,小麥收成的季節到了,我特地來看大型收割機怎麼採收小麥。眼前這個大男孩好像有著耆老的靈魂,娓娓道來金門種植小麥的故事。

他告訴我,我眼前所見到的小麥,大部分都將銷售給金門酒廠作酵母使用,多餘的農會則會收購,製成加工品。話鋒一轉,他指著小麥田中間幾株高粱,說起當年回到金門的落番後代葉華成怎麼意外發現高粱酒的秘密,後來又怎麼被胡璉將軍的部屬發現,進而變成金門人到今天仍依賴的經濟作物。

男孩的名字是李鈺淳,古寧頭人,金門高中三年級的學生,剛經歷大學學測放榜的撲空打擊。古寧頭在金門是個特別的區域,李鈺淳領著我到達一塊水域,告訴我古寧頭過去跟金門隔著一個海灣,相對隔絕,當時,古寧頭甚至與湖下村的人為了搶奪海灣而械鬥,後來甚至立下兩村莊不通婚的規則。

國民政府撤退來台後,守備金門的上層認為這個海灣若被共軍進犯,後果不堪設想,遂而築起「慈堤」,讓海灣轉瞬間成了一口湖,是為「慈湖」,古寧頭與湖下的不和也隨著兩邊互動增加,彼此言和。

「以前我們台籍的國中班導三年從來沒來過我家家訪,因為他聽到其他老師跟他說古寧頭很陰,絕對、絕對不要來,所以從來就不敢來。」李鈺淳笑著說,「不過,其實根本沒那麼可怕,你說這邊可能有很多,但我們又沒有害他們,彼此和平共處。」

雖然讀的是理組,但李鈺淳最想念的是歷史系。他在面試北部某所大學歷史系時,面試官要他說說家鄉的歷史。李鈺淳給面前的歷史學者說了「下南洋」的故事,同個版本的故事,他講了三所大學的歷史系,其中在東吳大學遇到廣東人的教授,對於李鈺淳的身世非常感興趣。

李鈺淳的身上有馬來人的血統,他的阿祖在當地事業不順又罹病,曾想離開馬來西亞巴生,返回故鄉金門頤養天年,不料回金門的船來之前,阿祖就在當地過世、葬在義山——「義山」指的是馬來西亞華人團體管理的墳地,下葬對象是遠離家鄉到南方的異地打拼,卻永遠無法返家的亡魂。

「我是峇峇」李鈺淳這樣跟我說,在我聽到他身上有馬來人的血統後,因為不小心誤稱他為「娘惹」——華人與馬來人後代的女子——指正要稱他是「峇峇」,用來代表馬華通婚後代的男性。

我跟教授說我是土生華人,我是峇峇,他們好像覺得我在亂講,就笑了。

我猜想那位歷史學者,看著眼前這個以「離島生」(離島外加名額)來到台灣面試的金門小孩,可能不是很將他的「自陳」放在心上,「他們希望我說金門的戰地歷史,可是我卻說了『落番』,講到了馬來西亞。他們提醒我,我應該要講講金門,而不是馬來西亞。」李鈺淳向我重述當時面試的場景。

對於不熟稔東南亞區域史的台灣教授而言,李鈺淳談金門,卻沒有談符合他/她預期的戰地歷史,這不尋常,也似乎不符合他們心中的標準答案。那個教授的歷史學,是國家框架的產物,而不是跨境的,金門歷史裡怎麼會有馬來西亞?

相較於島上其他許多不再對過去文化傳統感興趣的年輕學生,李鈺淳卻罕見地稱自己是「落番第四代」,我問他是不是對於落番後代或是土生華人的身分,有很強的認同?只見他搖搖頭,說還是認同自己是個金門人更多。

只是,小學五年級時,一家人抵達馬來西亞去探視阿祖的墓,讓他印象很深刻,他說管理義山的是個印度人,他們原本想拜阿祖,但因為從來未曾到達這個阿祖最後棲居的地方探視阿祖,基於孝道的習俗,他們不能替他掃墓,也不能祭拜——死了這麼久,都沒來問候過。

「那裡葬的都是古寧頭的人,都是金門的人,我覺得那樣挺好的,只是我覺得稍微擠了一點」,李鈺淳用著相當老沉的口吻說出這樣的評語,「希望我以後有一天也能移居馬來西亞,感受阿祖當年生活的地方。」

隨口念起幾個馬來西亞福建話的詞彙,比如外國人是「紅毛」(ang mo)、市場是「巴剎」(bazar),李鈺淳甚至知道「馬打」(mata)指的是警察,還有落番回來的特殊詞——「番仔餅」指馬來西亞那邊帶回來的夾心餅乾。

我到馬六甲的時候,覺得那邊的人跟我們說話,有一種好熟悉的感覺。

上一次聽到類似的話,是來自我在台北時,遇到一個來台交換的印尼落番後代陸生口中。這種落番後再次返回北方的歷史記憶,透過語言元素,保存在家族的傳承之中,讓落番後代感到一種詭異的、對於陌生異國的熟悉感。

李鈺淳對於在地歷史的了解,大多來自他的親戚長輩,以及在地耆老,在言談中,我總是對於他能源源不絕而有條理的爬梳本地史稱奇。先前他曾以「高粱」為題參加高中小論文競賽,但礙於他所使用的資料絕大多數都是口述歷史,圖書館的書目資料缺乏相關文獻,最後只能在這項重視使用參考資源的寫作比賽敗下陣來。「連個優勝都沒有。」他的地理老師林裕恆這樣說。

李鈺淳最後因為學測總級分過低,未能錄取所有他報考的歷史系,儘管如此,他意外得到中興大學歷史系的備取資格,某種程度上說明著教授在口試時對他的青睞。「沒有辦法,我們國家的高中教育要求你樣樣都好,你只有歷史好是沒有用的。」林裕恆感嘆地說。

「離島外加名額」看似是對離島生的「優惠」,但其實是對於「本島(台灣)中心主義」的一種彌補,否則在教育資源、競爭環境集中在台灣的情況下,外/離島的學生,將永遠難以進入前段大學。

不過,相對較低的總級分,以及過去學習環境較缺乏刺激,少數外離島生赴台求學後適應不良,開始有前段大學系所的教師不大願意錄取透過這個管道進來的學生,甚至有大學近年來連續讓外離島生從缺。尤其,台籍學生日常生活中,有意無意對這些「加分上來的」學生有「異樣眼光」(其實沒加分,只是管道是分開來的),也讓這個立意良善的制度出現裂隙。

「我的爸媽早期都曾在料羅港搭上午夜十二點的船,經過一整個晚上的搖晃後,抵達高雄港,幸運的話,有親人接送,像我媽沒認識親友,一大清早又再搭著火車一路到台北,為了找一份工作。」李鈺淳母親的親人在八二三炮戰時逃往台灣,等到她在台灣一陣子後才打聽到親友下落。

隨著金門人從過去進行貿易及生活的網絡由廈門轉至台灣,金門從中國的金門變成台灣的金門後,金門人討生活必須跨越一個數百公里的台灣海峽,才能到達這個陌生的大島嶼,這件事,從兩岸分治後至今沒有改變過。

與李鈺淳碰面的這天,是金城迎城隍的重大日子,在迎城隍的隊伍裡,除了金門本地的寺廟組織外,來自馬來西亞、大陸與台灣的團體也在行列中,他們有人揮舞著馬來西亞國旗,有人跳著大媽廣場舞,有人操著台語。

李鈺淳接下來要拼指考,希望找到願意「容下」落番歷史的科系,他告訴我,「跨境的歷史」是他所感興趣的,他對中國王朝史、對台灣史,都興致缺缺,雖然金門落番可能對於一些歷史學者而言,覺得是「芝麻綠豆大小島的小事」,但在「跨境」裡頭,他看見不同地域彼此之間相似與不同的地方,看見文化一直以來的互動本質。在這樣流動的歷史裡,他也看見了自己,看見了不在台灣人凝視下的金門人記憶。

「跨境的歷史」是李鈺淳感興趣的領域,他看見不同地域彼此之間相似與不同的地方。