【閩南的滋味】未爆彈、菜刀與金門特別行政區

2017年1月17日,金門一位王姓民眾在環島東路的鐵工廠擅自切割一顆未爆彈。隨後,未爆彈成了炸彈,王男到院時顏面嚴重灼傷、左大腿以下被炸斷,後緊急送至臺北榮總。

同一天,由林全主持開幕的「行政院金馬聯合服務中心」揭牌,期望讓早已淪為空殼機關的福建省政府重新發揮其功能,服務金馬地區民眾與中央政府間之協調。

未爆彈之引爆

據《金門日報》,炸傷王男的未爆彈是當年中共的「砲宣彈」,專門投送各類共產黨文宣品到金門所用,「砲宣彈」在「單打雙不打」的日子裡頭,從1958 年持續至1979 年的二十多個年頭中,成為金門居民重要的鋼鐵材料來源。

除了砲宣彈外,1958年的八二三炮戰在四十四天中就投射了多達47萬5000枚砲彈。由於砲彈的鋼鐵質量較好,製成的菜刀因而聲名大噪,早年抽到「金馬獎」的阿兵哥在經歷過艱苦的軍旅生活、退伍返臺時,會請打鐵店以所拾砲彈殼訂製菜刀,刻上日期與姓名,再帶回家鄉。

將共軍發射過來的砲彈,轉化為鋒利的家用菜刀攜回家鄉,象徵著沙場男兒凱旋歸來。據香港大學地理系教授張家傑的說法,菜刀的材料源自於可能殺死自己的砲彈碎片,持有這樣一把金門菜刀,是「自我的延伸」(an extension of himself)也是「戰勝死亡的展示」(a performance of victory over death)——「將砲彈殼回收,對於那些破壞了當地無數人生活的巨大毀滅性武器來說,是重申了對這些武器的某種控制」。

張家傑教授提到,「製作砲彈鋼刀也是追尋兩方持續不斷的衝突與不平靜能夠歇止的方式」。「刀」對於一個家庭來說,是居於爐臺這樣的心臟地帶,「將孕育著『死亡與侵蝕力量』的砲彈殼,重新刻劃於一把『象徵兩岸關係新希望的菜刀』裡頭」,工匠們「在這樣的日常生活的家庭物質製作中,追求著不是記憶,而是遺忘」。

民國四十五年六月二十三日,行政院頒布《金馬地區戰地政務實驗辦法》,設立「戰地政務委員會」取代金門縣政府之功能,形同軍政府管制,由金防部司令官兼任主任委員,縣政府則成為其下執行機關。

蔣中正於民國四十九年四月到金門巡視,指示有關單位建設金門為「三民主義模範縣」,以奠定「良好丕基」,建設金門成為「固若金湯、安若磐石、社會安和、民生富裕之海上公園」。金門作為「實驗區」,其「實驗」之意義在於往後「收復淪陷區」時,將比照金門的戰地政務管制模式辦理,然實質上仍多是象徵意義——中華民國政府必須有所作為,讓世界知道與中國共產黨的這場仗形式上還沒打完,而金門便就此擔負起這樣的角色。

而作為形式上的「抗戰」,金門戰地政務委員會民國五十二年訂頒的「第二階段建設方案」中寫明:「共匪在大陸上正在瘋狂的推行其所謂『三面紅旗』暴政,人人求生不能,求死不得。由於我們戰地金門實施民主自由的政治建設,不僅可予『組織囚犯化、生活饑餓化、行動牛馬化』的匪幫人民公社以致命打擊,同時還可使自由世界認為我們自由中國軍民,在偉大 蔣總統的領導之下,在任何艱危的環境中,均不屈不撓,死中求生,戰勝環境,戰勝敵人,以堅定他們的信心,博得他們的同情,爭取他們的援助。」

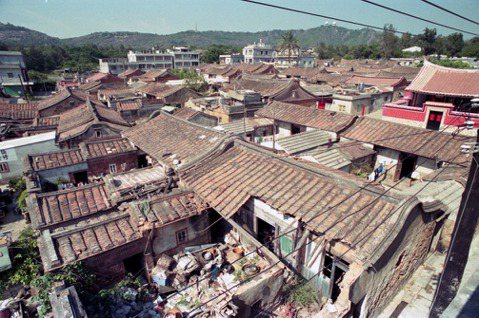

直至1992年戰地政務解除之前(也就是臺灣都已經解嚴了金門仍在軍管),金門民眾一直都是活在嚴格的軍事管制之下。譬如為防敵軍掌握金門的地理樣態,而進行夜間燈火管制,家戶燈光不可外洩;同時因為數量龐大的十萬駐軍,而生產出獨特的軍民經濟,支撐了為數不少的商家。戰地政務時期不能被「軍民一家」四個字給浪漫化的無奈歷史,在哈佛大學教授宋怡明(Michael Szonyi)的著作《前線島嶼:冷戰下的金門》中給厚實地記錄了下來。

戰地政務解除後,駐軍大量減少,「小三通」開放,金門的角色出現一百八十度大轉變,原本「念茲在茲」的赤色匪徒,一夕之間變成了須要對其張開雙臂的金雞母。看似精神錯亂的島嶼角色,卻展現了極高的彈性,口碑相傳的金門菜刀賣給來自對岸的觀光客時,精神上成為「返還你們射過來的砲彈」,實質上卻早已是改由國軍廢棄砲彈製成,裡子裡倒成為「我國砲彈的反擊」——只是不再是轟隆聲不絕於耳的大砲,而是滋養日常飲食的廚房菜刀。

原本隨處可見、充滿緊張關係的各種未爆彈,隨著兩岸和平步伐邁進,在整個觀光業的脈絡下,竟也成為令人好奇凝視的古物,隨手切割,意料之外爆炸,炸出歷史。

後戰務:「金門特別行政區」

「行政院金馬聯合服務中心」的金色牌子幾天前就已經掛上福建省政府的大樓之外,在一年一度金門馬拉松五公里健走的路線上,所有參與健走的本地民眾都會路過這塊閃耀的牌匾。林揆的到來被縣長陳福海稱讚是有把金門放在心上,《中國時報》也稱「福建省政府將擺脫『涼』機關」。

十萬駐軍撤退後,僅剩四、五千軍人的金門,在縣長陳福海眼裡,是金門經濟產業上的危機,陳福海遂而建請蔡英文讓新兵至金門受訓,並得到蔡英文首肯,今年五月將有第一批新兵在金門訓練,希望能挽回衰退的軍民經濟。

關於金門在後戰務時期的定位已爭辯許久。來到金門以後,我總跟臺灣的朋友戲稱他們就當我出國來到「金門國」即可,抑或是至少是個像香港那樣的「金門特別行政區」,因為不僅一切都與臺灣脈絡太不相同,也似乎並不共享有相同的身分認同,而有著臺灣人與金門人的分野。

其實,早在陳水扁擔任總統任內,就曾真的企圖將金門規劃為至少與臺北市同級的「金門特別行政區」,以確保金門脫離戰地政務後發展所需的大筆預算來源。2002年行政院研考會發佈《金門設立特別行政區可行性之評估》研究報告,該報告認為,若從歷史事實觀之,金門一直以來都是某種軍事上的「特別行政區」,即便在戰地政務結束以來,軍方管制仍依舊存在,因此,「金門縣作為一般行政區,仍盡軍事色彩的特別行政區之義務,卻未享受特別行政區之權利。」

金門做為一個特別的存在,實際上與臺灣本島的政治、社會脈絡,脫離了相當長的一段時間,亦早與「兄弟島」廈門,發展出大相逕庭的道路,儘管後者看上去更像是一個信奉資本主義的城市。然而,金門長久以來在大眾領域中的「噤聲」,也使得將金門從「縣」升格為「特別行政區」,變成了能讓金門與臺北(乃至於臺灣)真正擁有對等的「政治或經濟實體」之最有希望的想像。

政治學者彭堅汶在這份研究案發表時舉行的研討會談論了臺金之間的不對等,這個不對等關係,不僅是地位上的,也是資訊上的、感情上的,以及道德上的不對等:「有相當比例的臺灣人不了解金門人,跟金門人的感情不是很深厚,所以立法委員在立法院做決策的時候,支持度不高」。

他建議金門的立委菁英們應該組團到臺灣去辦座談會,「讓臺灣地區的老百姓了解過去將近半個世紀金門的落後,都是因為臺灣造成的,金門為臺灣站衛兵站了五十年,軍隊撤走了,什麼也沒有,對得起金門人嗎?」

彭堅汶更明確指出,臺灣必須對金門負起責任,「臺灣的繁榮,是因為金門人民犧牲他的自由,犧牲他所有的一切,臺灣怎麼對過去這樣政治發展過程中,特殊狀況所帶來的犧牲,怎麼去補償,至少立法院在這個部份可以做很多事情。」

「金門特別行政區」最後終究是胎死腹中。命運終究還是掌握在實質的權力手上。戰務時期的金門人不談論政治,亦不可能試圖左右政治,這樣的遺緒仍展現在金門對於臺灣加諸於其身上的各種想法之不語;然而,後戰務時期的新一代金門人,隨著民主化的推進,愈來愈願意參與公共事務的批判與行動,面對島嶼開放後開始進駐的資本開發案,舉凡環境保護、活化古厝,或是老街再造都注入新血的活力,有了自己的想法。沒有了戰地政務的壓抑,金門人漸漸「開嗓」說話,2014年底縣市長大選,更首次用選票選出了非國民黨籍的候選人陳福海。

「和平特區」的想像、「經貿前線」的藍圖,抑或是觀光歡樂化的「前戰地」,終究是過於扁平而缺乏實際做法的「飛地」語彙,一顆未爆彈之引爆,也不過係再次提醒了中央這個島嶼的戰爭傷痛不啻是一段可供消費的歷史,也不僅是「金門的特色」如此膚淺而已——戰地在這個小島上持續隱隱作痛;現在,同一批福建省政府的人員成了「行政院金馬聯合服務中心」的人、中央政府「走進了」浯州(金門舊稱)1,但他們是否真的會看見如此震撼的、未曾撫平仍滲著血絲的瘡疤息肉?

- 在此之前金門地區無直接與中央政府對口的中央層級機關。