追尋在地文化身體的探索之路《彩虹的盡頭》

壞鞋子舞蹈劇場《彩虹的盡頭》前導預告。「世界的彼岸,是什麼款的所在?」

節目:《彩虹的盡頭》場次:2016年12月11日(14:30)地點:松山文創園區Lab創意實驗室團體:壞鞋子舞蹈劇場

近年,台灣的舞蹈界吹起一陣「素人跳舞」風。編舞家林素蓮發起「邊緣人物計畫」,把靈骨塔業務、設計師、建材商、八家將等素人舞者都找來跳舞,年齡層橫跨三代,陸續編創《業餘人生》、《福吉三街》。劉冠詳的《野外》組合兩名專業舞者與三位素人舞者,試圖把室內跳成野外,自然(如蟲唧聲、風聲)與生活(如夜市環境音、機車發動的引擎聲)聲景此起彼落,串起這一則則你我交錯的日常風景。

編舞家林素蓮發起「邊緣人物計畫」,找來靈骨塔業務、設計師、建材商、八家將等素人出演。

劉冠詳《野外》組合兩名專業舞者與三位素人舞者,試圖在室內跳出「野外」。

本文接下來的主角,壞鞋子舞蹈劇場,在2016年策辦「親近土地雙製作」,其中一項創作,是由九位35歲以上的素人與舞團合作演出在地舞蹈劇場《春泥》。舞評人樊香君在〈無關素人,而是成為「人」〉一文提到:

緊扣從2014 年《泥土的故事》即開始強調的「台灣人身體」,她(林宜瑾)帶著作品全台跑透透,只不過,她這次觀察的其實是在地觀眾對於作品的反應與表情,似乎有一種壓抑的情感。而《春泥》也是她透過與素人工作,接收非專業舞者在感受與表達上的幽微,可以說是她為台灣人身體持續進行的一份觀察紀錄。

看完從牽亡歌陣發展出來的《彩虹的盡頭》,接續閱讀樊香君的這段話,雖然《彩虹的盡頭》表演者皆為目前活躍於劇場的工作者,並不算是素人舞者,卻有另一種意義的素人跳舞,是把西方舞蹈的積累從身上洗掉,歸零,以素樸的姿態重新面對自己。一如壞鞋子舞蹈劇場藝術總監、編舞者林宜瑾在節目單寫的:

如果說「牽亡歌」所渡的,是牽引亡魂到下一個「存在」的階段;那麼,《彩虹的盡頭》則是要送走過度西化的身體,迎接屬於我們自己的,在地的文化身體。

擔負著慰靈、引魂功能,過三十六關的「牽亡歌陣」,於《彩虹的盡頭》中轉化,以〈遊花園〉、〈過路關〉、〈六步送〉,在室內劇場建立了第一到第三空間,觀眾進場等待開演時的空間,則以民間婚喪喜慶場合常見的藍白帆布,以及紙焚燄火的影像,漸次舖陳一種儀式性——一個接應生與死、陽與陰的中介場域。在空間與空間之間,編舞者如靈媒,導引我們通過一關又一關。在第二空間與第三空間之間,蛞蝓緩爬,紙紮靜置,顏有燒痕的藍白帆布,把我們必經的通道彎折成迷宮、直角再直角。

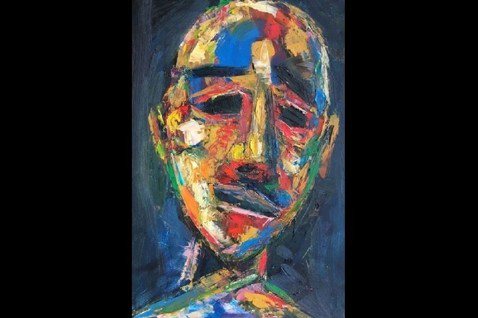

衣著色彩鮮豔的四位表演者時而呈現尪姨、娘嬤(通常都稱呼老婆,用台語唸)、小旦與法師的牽亡歌陣角色,時而是受接引的亡魂,時而則是燄火中的紙紮。捨去唱答,燒痕、紙紮與燄火,乃貫串三個空間的意象;燄火影像、觀眾「不小心」路遇的紙紮、被撕去的宣紙舞台猶如燒去半身的紙錢,然而,《彩虹的盡頭》並非僅為再現儀式,所謂在地的文化身體,亦不以借牽亡陣接近、表述在地的生死觀而已。

運用關節擺動的紙紮身體,螺旋搖沉的牽亡身體,從尪姨「倒退」步法改造的交互繞八的走位方式,在三絃、響板(四塊)、龍角等牽亡器樂的電子變奏下,搖擺出了詭異、猥瑣的氣質——使人難以忘記在過路關時,兩位表演者矗立於眼前,沒有任何音樂伴奏,原地靜靜搖身的時刻——那既是民間喪葬禮俗的無聲召喚,也是紙紮給出的生死暗示。

猥瑣的搖身、死亡的文化,要打破的倒不是雅與俗的界線,而是當來自民間的、逐漸消頹的真實文化,被搬動到了劇場後,如何不輕易地受到「台灣」的符號綑綁,而能蹲點式地持續記錄與探索各種以劇場、表演轉化的可能,從牽亡的身體披荊斬棘出一條建構文化身體的路徑。

尤其是在透過各式各樣的表演工作坊引入,劇場中一股「找身體」氛圍瀰漫的今天,我們究竟要從何處出發?往哪裡去?《彩虹的盡頭》提供的,是這樣一種路徑:

2015年,壞鞋子正式開啟了為期三年的「ㄢˋ-身體回家創作計畫」,意圖尋找臺灣人最根本的身體動能,回歸我們身體的源頭,接著再以當代創作者的身體與思維,讓傳統的律動進行「再創造」。——引自節目單

喪葬儀式的牽亡之火,在劇場裡,就這麼把我們的身體燒了起來。在地文化的餘燼,靜靜地殘留在我們的視線之中,意識之中,身體之中,同往未來。再創造的課題,持續做為文化身體的問題意識與表演實踐,在文化主體性的霧中風景,焚燒。