斷指、默語、以(無)父之名——《菠蘿蜜》裡的離散寓言

也許該說,《菠蘿蜜》是一則從「斷指」開始說起的離散寓言。

第一次的斷指,出現在電影前段。受制於馬來西亞高教系統而沒有大學唸的一凡,有一日回到家中,與積欠賭債的父親爭吵,憤而切下父親小指。下一個鏡頭,他已經身在台灣,半工半讀唸大學。第二次的斷指,則在中後段出現。一凡在打工的羊肉爐店內場用機具切割肉片時,不小心切到自己。

第一次的鏡頭,讓人十分驚愕,畢竟一開始就走這樣的情節,活像要給出一整場令觀眾屏息以待,一點都不像菠蘿蜜那麼美味的暴力敘事。但在父親小指被切下之前,一凡的那句對白非常值得玩味,大意是說,債主要他(父親)用手指交換欠的賭債,他怎麼不讓債主切。

這句對白把父子關係一下翻了兩翻,先是子不再背負父的債務(這裡的債務非關物質,而是家庭的倫理債務,及親緣的關係債務),再是父親的歷史象徵意味從此不在/再,像被一刀截斷。

繼續延伸下去,對馬來西亞華人來說,離散恐怕早已是既定的「事實」,就像發投機財的債主,怎麼能做為削父之肉的審判者?抑或,離散的華人非得藉「斷指」之途,自認離散的不即不離,也才能放下血緣與國族,創作全新的「(歷史)父親」?

沉默無語的一代

與一凡現代生活的平行世界,則是1950年代的「新村」。「新村」為馬來西亞獨立建國以前,英國殖民統治的馬來亞政府在「緊急狀態」下建立的華人村落統稱,每個村落架設圍籬,嚴格管制。

作用其一,是為了防馬共游擊隊。在那個世界,一生下小菠就丟給馬來人家庭的小菠媽媽,幾年後走出叢林,用牲畜與農產領回小菠。小菠便從新村之外的有父之家,回歸新村之內的無父村落。直到母親受到馬共同伴出賣,槍殺而亡,同時馬共進犯該村落,眾人走避,惟留倖存的他。

這位馬共母親在屬於她的敘事裡,幾乎沉默無語,因此,她那種冷中帶熱的表情與眼神,接近於囚禁與壓抑。也因此,當被英軍槍押的馬共同伴,在新村居民眾目睽睽之下將要指出誰是馬共的時候,她那句「漢奸」吶喊得多麼撕心裂肺。

關於「父」,在這段亦有可想之處,那是在小菠媽媽被揭穿之前,她帶著小菠出村勞動,秘密與馬共同伴會合。其中一位馬共將與她們回村,小菠被叮囑,不論什麼人問,他都必須稱呼這位陌生男子「爸爸」。

但至少在電影中,我們沒有聽到這聲「爸爸」,男子就被槍殺了。換句話說,「爸爸」的非法性並不在於沒有血緣(畢竟小菠從小生長的馬來家庭,父子關係似乎一切正常),而是馬共的非法性。

「複語」下的隱晦角落

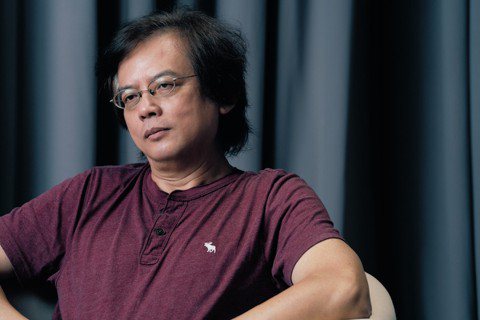

那麼,要在無父的無籍之國,完成這樣一部頗有自傳意味的電影,這位在台的馬來西亞華人導演廖克發,可以怎麼辦呢?

不如把印尼、越南、菲律賓的女性移工拉進來,把連鰻魚也要偷的台灣人拉進來,弱弱何必相殘,階級與跨國界何妨相生?台灣與馬來西亞的距離有多遠?是否一如同樣來自馬來西亞的文學評論家黃錦樹,於〈Negaraku——旅台與馬共〉所言,可以如此「切近」?

如果說這數十年來,因此而有了規模不大的旅台知識社群、留台文學,那小小的自己的援地,在國土邊界之外。那豈不也是個新村?雖然並沒有實質的邊界,但其「他性」總不難被辨認、指稱(一如我們之常被戲稱為「馬來幫」) 。

而大盛於1960年後的大規模留台,其實也是讓較貧困的華裔子弟有個似真的上升之路的替代設施,以緩解華裔青年對馬共或左翼的想像。……雖然仍必須接受非我族類的現實考驗(及台灣文憑長期不受大馬政府承認的現實)。1

在一凡為主角的敘事中,他似乎與同學沒什麼來往,比較有互動的同學與老師皆為大馬國籍。到後來,更長的篇幅,則花在他與菲律賓女移工萊拉的情誼,甚至情慾流動上。

萊拉在東南亞女性為主的非法按摩院負責清潔、打雜,兩人因萊拉不諳中文而偶然相識。但當他們再度相遇、關係加溫,反而也是一凡的語言回復本色的時候,一句話可以混雜了華語、粵語、英語、馬來語,完全不需要在意說話對象是誰,只要做自己。

但兩人的關係最終仍止於萊拉對一凡說,我們還是不一樣。下個萊拉出現的鏡頭,她已改到工地工作,午餐時間,另一菲律賓移工將好笑網路影片遞給她看。語言是溝通的工具,有時候,也限制了共通的譯體。

相對於小菠媽媽的默語,兩個時代兩種處境在複語和默語的對照下,顯然不代表社會會隨著時代的腳步變得更自由與進步,而是總有隱蔽、晦暗的角落,在等待陽光普照。

廖克發在映後座談上說,小菠就是一凡的爸爸。電影裡剪得隱晦,我以為也不重要,因為兩組平行時空已剪得各有韻味、節奏,且產生幽微的相對關係。

離散即歷史債務,斷指即神經的隱隱作痛。一凡與父親的斷指,既是前者的永不休止,也是經由後者之肉的割離與修復,一再確認安身立命的不可得,與走向「歷史/父親」以外的路之必須。

- 詳參黃錦樹,《華文小文學的馬來西亞個案》,台北:麥田出版,2015。引文括弧為本書作者所加。