我沒去過草原自治區,我去過華山文創園區

我沒有去過「草原自治區」,但在發生了那些事件之後,我想,我沒辦法再說「我沒有去過草原自治區」這種話了,因為我去過華山文創園區。

身為一個從台北開始接觸劇場、另類文化的小劇場工作者,華山從90年代以降就是個充滿太多意義的地方。最早是藝術工作者闖入,從都市規劃、藝術介入、裸體禁演、文創產業,而後實驗藝術遭遇文創園區的收編等等,一路下來血跡斑斑,可說是小劇場、另類文化如何自90年代以降逐漸受到文化體制與都市治理收編的縮影。

草原自治區的出現,像是對此救贖的替代品,但卻在發生了社會事件後,一切回歸原點。

政府公開徵募,模糊責任歸屬

草原自治區撤除後,我才去了華山大草原一趟,剛靠近,便看到一座〈臺北市公園管理自治條例〉第十三條的立牌,先列舉其中幾項規定:

- 第六項:任意放置桌、椅、箱、櫃或板架等。

- 第十四項:擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳。

- 第十五項:喧鬧或製造噪音,致妨害公共安寧。

回想起來,這幾條正是草原自治區常為人詬病的地方。換句話說,當草原事件發生後,主流輿論紛紛指摘他們缺乏管理能力時,不先檢討台北市政府都市更新處是不對的。當都更處以「都市再生前進基地推動計畫」之名同意「野青眾」使用大草原時,本來是為了鬆開都市與文化治理的彈性,可一旦兇殺事件發生,都更處卻又用「今發生憾事,將自即日起暫停一切活動」的主張,迅速回阻輿論,中止事件的擴散。本來是為了美化景觀而設的管理自治條例,最後倒是如一而終的,選擇留下整潔、秩序的美,排除其他。

又,在事件發生後一個月,根據報導,都更處檢討報告的主要結論認為野青眾未盡管理責任。前後對照都更處調度此一彈性的作法,其實是利用制度賦予的治理與監督的兩面性,模糊義務與責任。

因此,在最低級的層次上,它與諸多案例無異,都是政府經過公開徵募、專業審查的制度賦予該專案/計畫合法性,同時藉以模糊責任歸屬,逐漸讓政府自身習得以效益最大化、責任最小化的原則,在管理者與監督者之間不斷變身易容,以致一開始總是美其名是與民間協作的夥伴關係,一出事就變節為相互背叛的不信任關係。

政府的「責任無意識」從中滋長,而它也是整個社會「公共無意識」的基因之一。我們活在統獨意識型態裡,活在政治人物利用外交進退失據,與悲情再悲情的台灣意識轉為內銷的恐懼裡,活在商品化的大眾媒體裡,活在解嚴三十年卻來不及消化的速度文化,以及台灣人全然務實的性格裡。因為在戒嚴時期與殖民歷史,民眾與國家只能有支配關係,卻不能有建構政治社會的積極想像。人可以存在,「民眾」不能存在。

「避世所」:回到人的自然狀態

到了近年,本來互不搭軋的無政府主義與虛無主義竟然是社會中最主要的兩種文化狀態。我們在各式文化活動都可以看到,人與人面對面交流經常就是活動的主要訴求,似乎每一個人越來越重視與他人的關係,但它卻是以政治社會的反智、封閉,及政治的去政治化為交換的代價。就像前陣子與一位在高雄教書的朋友碰面,她告訴我,現在學生很忙,忙打工,可是他們其實沒那麼缺錢,據她的認識,學生是想跟人互動而不是為了賺錢。

在這個意義上,衡諸眾多對於草原自治區的報導、評論,我以為稱草原自治區為「避世所」是相對貼切的。逃避是在既定的社會規範找一個小空間得以呼吸、喘息,這是它能夠吸引不同階層、領域的人的原因之一。台北市每天有多少擠在人流車流中的上班族,生活裡需要的不過就是這個而已。

雖然從「報導者」的一篇報導〈華山草原上發生的事〉,我們可以歸納出草原自治區為人所認知的兩點特質,一個是「許多評論都提及,這樣的大型藝術活動,是一種對抗政府閒置土地處理,以及重新思考公共空間可能性的行動。」另一個是「強調人與人之間交流和價值觀碰撞且解放思想。」

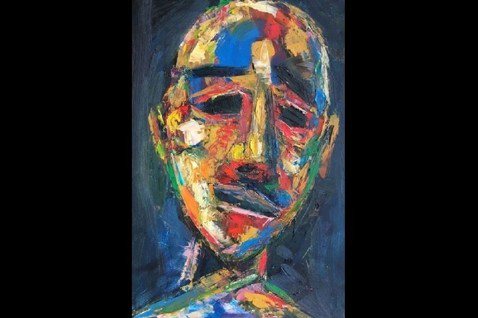

可是,與其說草原自治區試圖實驗一種公共領域的可能,倒不如說是在創造一個與社會之間的中介空間的「人造自然」。人造自然本不以批判、對抗為前提,它是要成為一處彼此相遇、身心療癒的場所,自然並不限制。但當野青眾選擇幾乎是在都市中心、文創旗艦基地的另一側實踐草原自治區,又試圖把這個場域變成讓人「回到人的自然狀態」,讓人不免有一種錯置感。

不過這樣的錯置又正好與現下社會瀰漫的無力感一致。因此,草原自治區並沒有那麼特別,它與華山文創園區其實是一體兩面;華山的文創滿足都市人消費的需要,華山的草原則滿足都市人暫時不想消費的需要,兩者是矛盾的共生關係。

在虛無時代把自己拼回來

今天文創園區的市集化、誠品商場的櫥窗化等,都在反映消費社會所製造的幻象;你以為你「透明的」看到勞動的原型,你以為你跟生產者直接接觸(在鄉下,這是再平常不過的景象),其實這只是滿足你受到都市化的時空壓縮、消費神話的通貨膨脹所需要的,那麼一點點的心靈慰藉。

當創作者打著獨立、手作的名號,正好與需要慰藉的消費者一唱一和。何況在市集擺攤、在櫥窗設工作室專櫃的創作者,其實是很難請假,沒有勞健保的自雇者,更被遣入於一種門市的營業時態裡,所以市集與商場並不是要創造「生產的文化」,是要增值「消費的文化」。

只有先不膨脹地把草原自治區放回這個「平凡」的位置,我們才會看到,華山經過90年代藝術工作者介入、抗爭到此時此刻「廢墟大不同」的發展,中間延遲、懸置了多少文化問題,包括政治與文化、都市與藝術、文化體制化與藝術自主性、閒置空間與藝術介入等等,直到今天都沒有清理,一切似乎都隨著文創時代煙消雲散了。

草原自治區的曾經存在,再度證明了這一點。它不是第一個例子,也不會是最後一個,只是不會再發生在同一個地方。

在這裡,人對社會體制、文化體制的反叛不是最優先的,甚至在人與體制的「中間」,也幾乎被洗成「透明的」,沒有邊界的。這是不是意味著,日常生活之艱難本身已經變成最壓迫的體制?若要反叛,只會具現為不斷的自我傷害、自我閉鎖,甚至與自我療癒並為雙生?

瀏覽「都市再生前進基地推動計畫」,它開頭就寫:

都市猶如生命的有機體,會隨著時間向度,而有生老病死演變。而都市更新的過程則為一個生命循環之週期,為環境重新進行生命定位。

不,我們的都市更新從來不讓整個環境生命循環過,未到病老時便已死去。都市用文創與空間再生不斷製造青春與消費的神話,潛意識地逃避對衰老與死亡的畏懼,用廢墟和公有空地容積移轉給由這個現代神話擬造出來的,主體空乏的精神廢墟。

做為一個劇場愛好者,我也要跟華山附近的居民說,劇場愛好者一樣是受到噪音侵擾的人。

當我走進華山看表演時,外面的市集與其他活動傳來的噪音往往令我不堪其擾,影響演出及觀戲品質,其他活動的參加者想必也有類似的感覺。而經營華山的現任單位,又在進駐之初把場租調得高出好幾倍,以往華山是劇場實驗的場所,現在卻是劇場不得實驗的幫兇,場租調高可是一樣不提供基本設備。居民有怨能言,劇場愛好者、場地租用者、市集擺攤者卻有苦不能言。

前幾天與一位劇場前輩吃飯,他說,現在很像90年代,我也有類似的感覺;二十年後,我們似乎又回到了「我是誰」的主體叩問。只是,90年代的人們在黑暗時期追尋自我認同,今天的我們,則是在虛無時代把自己長久被壓抑、無意識化的感性,一小片一小片地拼回來。