一切肇端於行為:有河氏劉曉蕙

前些日子,一項由「《還原——土地之歌》凱道部落藝術接力駐地行動」移地的同名展覽,在台北當代藝術館展出,藝術家名單經過篩選,也有些不同,劉曉蕙的〈有河氏(There is a river)〉行為錄像系列,便是其中的例外。

先攝影而後繪畫、裝置與錄像創作的劉曉蕙,1990年代初從都市移居花蓮,地方的環境運動也常見到她的身影,環境藝術創作更少不了她的名字。

「逃向自然」的軌跡

2010年,劉曉蕙在東海岸文教基金會,心關係工坊的個展「水域」至今仍教我印象深刻:就地擺置枯花、獸骨、蟲屍,牆面上懸掛數幅一概對向「自然」的素描,包括一幅溢散著人類世的荒涼的〈沼澤白鴿〉。白鴿停佇於枯木,在無人的沼澤向某處凝望,彷如災後寂景;她不歌頌自然,而是用死亡的眼光發現「自然」中的毀滅與枯槁。在她的裝置與圖像中倘若有一種「逃向自然」的行動軌跡,那麼並不是朝向自我遮蔽,而是迫使自己進入自我面對的境地。

別於〈有河氏〉去年在花東原創生活節,將這組同時用六台頻道(螢幕)呈現的作品,平行展列於約與一般人視線等高展牆的展示方式。在當代藝術館,〈有河氏〉的螢幕放置於地面,其中一部記錄劉曉蕙在某條河道,身著白襯衫,蹲低,一瓢一瓢舀水的緩靜錄像,貼平地面,畫面朝上,其餘五部則分別在菁華橋、中正橋、還有一條不知名橋下(應為創作者刻意製造差異地理的部署)的行為錄像,則沿圓弧形,地面撐底,畫面朝前,向觀者展示靜謐又神秘的「物—我」風景。

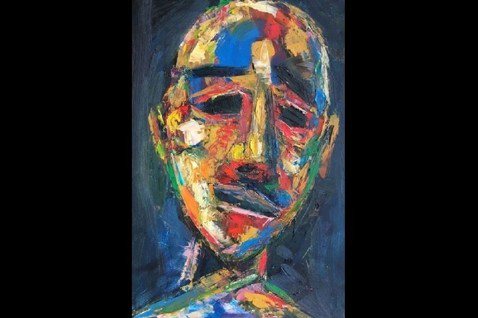

在橋下的有河氏劉曉蕙,臉上一律塗上綠色顏料,或坐或站,或近或遠,火車、貨車等各式交通工具從橋上經過,孩子或工人在她身邊活動,有些有聲,有些無聲,有些在白天,有些在傍晚。不變的是,她始終維持靜態,彷彿變身一株植物、一顆石頭,默默溶入所在的風景,任物事經過,任時間流淌。

用行為素描「風土」的感官世界

幾年來,劉曉蕙創作了不少一概以自然環境為場景的作品,絕大多數採取自身涉入其中的行為錄像,包括〈立石〉、〈海煙〉、〈空印〉、〈有海氏—南濱之鹽〉、〈有海氏—交界〉等。這些作品並沒有要強加秩序予自然,通過撿拾、跋涉、熬煮、擺放、落灑等動作,尋找自然的秩序。於是,我們看到的「自然」不只是和諧的美,不只是讓人安靜下來的棲所,而是呈現了一種「風土」的感官世界。

日本思想家和辻哲郎說:「我們總在氣象—不是我們自身—中了解自己」。我們也從這些錄像中,體感花蓮的河脈、多層次的地質乃至人與環境的關係,而河流是文明,是大地,也是母性。

「行為」和「景觀」是劉曉蕙行為錄像的兩個主要構成,她時常運用現地的自然素材,如石頭、松針、海水等,通過「行為的重複」把看似不變的景觀放大為流動、繁複的「時間的空間」,這也可以說是「行為的素描」吧。

但越是這樣的重複,其實越會浮現「偶然」的成分。她使用的「輕」素材,也許一陣微風、一場午後雷陣雨、一個人走過,就足以改變作品的形成。換句話說,這種不可抗的外力,也成了她「藝術風土」的一部分。

觀看劉曉蕙的行為錄像,讓人想起《浮士德》那句魔鬼般的話:「一切肇端於行為。(Im Anfang war die Tat.)」其實這句話套用在她的作品,一點也不重。