從東海岸到凱道的移動帳篷——移動的部落

兩次清場以後,抗議《原住民族傳統領域劃設辦法》將私有地排除於傳統領域劃定範圍之外的人們,依然駐紮在凱道。背對帳篷,右邊是國家最高機關,總統府;左邊,不是中正紀念堂,而是國家表演藝術中心及兩廳院。因此,每次走往帳篷的心情總是複雜的。

凱道第七十四天,以「表演接力」之名,鴻狄、巴賴、毛恩足、Tai身體劇場、冉而山劇場、Anu阿努、Suming、以莉.高露、B.D.C布拉瑞揚舞團等創作者及團體都來到現場,輪番登台。望向舞台,伊命的木雕《祖靈的眼睛》立在後方,看顧一切。從第一天開始就打定主意違法,不申請路權,堅持「溫柔」的這群人,日復一日,溪流般地浸滲所謂的「合法」。

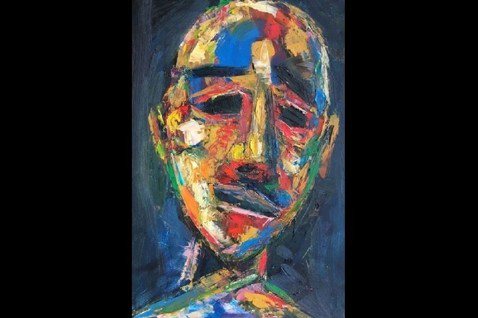

彩繪的石頭、百合花、優席夫與見維.巴里的畫作、夏曼.飛魚一張蘭嶼達悟族人跳「Manhawey蠻阿威」(達悟族勇士舞) 的怒目肖像,間雜議題說明看板,平行裝置於人行道的邊線。這些作品與看板,在這一天,倒成了歡迎訪客的居家佈置,因為這場表演接力的主題是「Palafang巴來訪」, 阿美語誠心款待之意。

這倒讓我想起2010年曾跑到台東都蘭,參與太巴塱部落阿美族藝術家阿道.巴辣夫的「二十四小時巴來訪 行為.藝術.集」的經驗。藉著〈當表演,成為生命的實踐——原住民表演藝術在台東〉一文發表,我這麼記下:

那天我從花蓮一路騎車下去,遲到了幾小時,阿道已帶屈指可數的參與者到金樽拿新鮮的食材,然後所有人回到糖廠,希巨.蘇飛(木雕家、都蘭山劇團團長)的木雕工作室工寮,吃東西,聊天,喝飲料,聊天,中間請希巨放映、導讀《路有多長》紀錄片,因為講的正是都蘭部落阿美族台籍老兵的故事,也是希巨長年著力調查、訪問的部落歷史。這場行為直至凌晨時分,所有人都撐不住去睡了,才隨之告終。如果要問我究竟表演了什麼?我只能說,什麼也沒有發生,卻很難忘記親身經驗整個過程,所留下來的,無以名狀的感覺。

換句話說,二十四小時的巴來訪換來的是一種難以言喻的場域感。阿道擔任團長的冉而山劇場,分別於2012年及2016年在東海岸舉辦「原住民『成人』劇場表演藝術研習營」。營隊動輒九到十天,大家搭設帳篷,共同生活、共同勞動,讓彼此的交往浸泡在時間中,無須刻意地緩緩作用,也泡出一種場域感。

成人——成而為人之意——也是冉而山劇場作品的恆常母題。回顧冉而山的研習營、歷年作品《Misa-Lisin彌莎‧禮信》、《永恆的妮雅廬》、《Mayaw Kalawan星星——颯旮啦旦老Sakala-tamdaw》及作品成形的方式,其實是在建構一個「移動的部落」。

而在表演接力這一天來到現場的我們,何嘗不也像是造訪一個移動的部落?

5月7日凱道抗議第75天,原住民朋友舉辦「Palafan!」以歌舞接力將心聲傳進總統府。

在「PALAFANG」輪到阿道與團員娃娃、Moli上台時,他們請所有人都站起來,表演者與觀眾一下子混在一起,升起篝火,阿道用他懸崖般的歌聲領唱,眾人手拉手圍成圈,隨之舞動。警方在活動一開始擺立三角錐,限定從人行道延伸至路面,只是隨著民眾參與的範圍,受到歌舞隊形潮浪般的波動,治安界線被這個圓形的群溫柔地擾動了,因而使得警方稍微擴大了以三角錐限定的區域。

雖然帶領者無意將小小擾動引向社會抗爭,但因為空間使用的改變、表演形式的選擇、民眾的共同參與,簡單的牽手繞圓,卻以其軟性的群體之力、笑的力量,無意間干擾了既定的秩序,參與的眾人無意間都成了秩序的客訴者、懷疑者,讓我們看見治安的界線並非預先劃定的,而是可以隨著行動者的作為,挪移、改寫。

移動的部落,不僅是將自身視為文物的「展示」(這反而會陷入「是/不是原住民」的身份的相對論以及觀光的內化),更是要找尋各種「展演」的(生產)形式,在非部落的地方,建構部落的「場所精神」,進而解構凱道的政治地理。

5月9日,黨團協商審查《原住民族傳統領域劃設辦法》,最終沒有達成共識。由於此辦法屬於行政命令,按「依法行政」的位階與程序,依《立法院職權行使法》第61條「各委員會審查行政命令,應於院會交付審查後三個月內完成」,如果一直沒有共識下去到最後的日期,6月22日,此辦法將視為通過。

日落以後,B.D.C布拉瑞揚舞團以《Qaciljay阿棲睞》(排灣族語,指的是斜坡上的石頭)之名登場,八名黑衣舞者以彼此的雙手結成一線,舞者們從當下的場域感,即興決定牽拉的力道、如何轉圈和嘶吼。這時,所有人的視線再度轉向,在舞者的身後,在我們視線的盡頭,總統府做為統治景觀,在這一刻,卻成了被權力與暴欲削平的大石堆。