蔡鈺淩/從反叛青年到中堅大叔——南韓作家金英夏與「新世代文學」

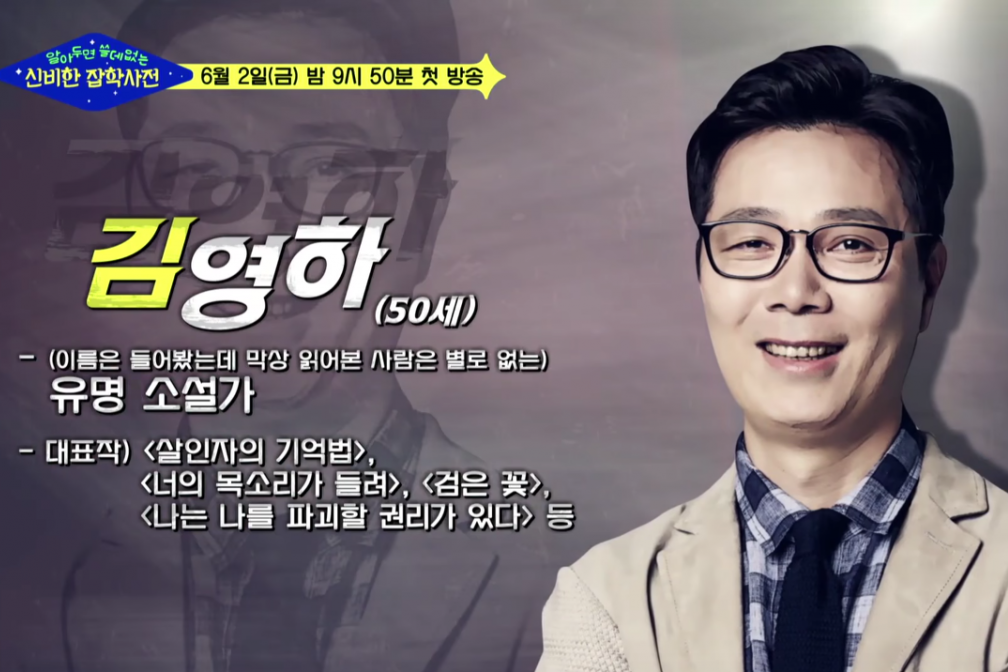

對台灣出版界來說,韓國作家金英夏是個全新的名字。但對熟悉韓國綜藝的人來說,這個名字其實一點都不陌生。在知識型綜藝節目《懂也沒用的神祕雜學詞典》第一季中,一登場就講出「今天的陽光喀擦喀擦地好酥脆」這種形容詞,讓其他人驚呼光這一句就夠抵飯錢了的「雜學博士」1,就是金英夏。

對傳統媒體/新媒體的先鋒性實踐

金英夏是韓國少數與媒體互動良好,並親身參與各種媒體製作的文學作家。廣為人知的韓國電影《我腦海中的橡皮擦》(2004)的劇本,就是出自金英夏之手。

在此之前,他也在廣播電台主持閱讀節目《與書同樂》,大量介紹各種類型的書籍,包括詩集、漫畫、實用書、散文等等,他擅長的小說領域,則只占其中的15%。這個節目除了不定期邀請作家接受現場訪問之外,也接受聽眾傳來的意見。這意味著,金英夏是個經常與讀者產生直接互動的作家。

2010年1月,他在新媒體播客(Podcast)上,親自製作主持《金英夏的讀書時間》,從第一集介紹三島由紀夫的《金閣寺》,迄今歷時八年,已成為長壽型的閱讀節目。透過金英夏的推薦,意外地讓一些經典在韓國被重新閱讀,比如米洛拉德.帕維奇(Milorad Pavić)的《哈扎爾辭典》等等。

金英夏有意識地透過播客這類新媒體,重新提倡經典閱讀。他曾在訪談中提及:「像Podcast這樣沒有時間性、積蓄而成的媒體,我認為應該關注過去的好作品。」

此外,他還是韓國第一個建立網頁,並在網路上發表作品的作家。雖然後來為了專心寫作,他斷然關閉網頁,甚至有段時間還放棄使用電子信箱,不過目前看來,他的生活還是離不開網路。除了播客,他也使用Facebook,不定期上傳最新動態。

金英夏身上具有某種先鋒性格,這樣的先鋒性格不只表現在媒體使用上,也落實在他的文學創作上。作為1990年代韓國「新世代文學」的指標性作家,他猛烈地與前一世代的前輩作家們,進行了激烈的戰鬥。

內向世代:從政治意識形態轉向人的內面

1970至80年代,韓國文學所謂的「體制派」和「民主派」,也就是左右兩翼都背負著國家民族主義這個巨大包袱,殖民地問題、南北分斷、越戰、民主化鬥爭和近代化問題等,都是當時作家主要的思索園地與創作題材。台灣讀者較為熟悉的黃皙瑛、李文烈等作家,都是採取這種以文學社會性為首的創作姿態。

但是,在經過被稱為「漢江奇蹟」的高度經濟成長,以及泡沫經濟崩解後,90年代出道的「新世代文學」作家,開始對此前以意識形態為基盤的文學氛圍感到不滿。他們認為凝視當下、凝視家族和組織內的人際關係與人的內面,才是重要的事。他們高舉脫意識形態、脫政治的旗幟,亟欲擺脫前一世代為文學套上的枷鎖,試圖開創出屬於自己的道路。金英夏就是這個反叛世代的代表人物之一。

金英夏出生於1968年,擁有延世大學企業管理碩士學位。企管碩士為什麼開始寫起小說來?對此,他在1996年推出的《我有破壞自己的權利》後記中,如此說道:

我反對國家介入個人的幻覺,不,我詛咒國家所做的任何事。我嘲笑所有積極參加選舉的陣營,在野黨和市民組織也不例外。但是,我又想做個誠實善良的市民。我是個菸鬼,每天夜裡都要喝酒,甚至連續喝上好幾天。那個時候的我,無疑是覺得死了也無所謂。不管會變成什麼樣,都跟我沒有關係。「為下一代留下更美好的國家」,我感覺喊出這樣的口號就是讓人罵。不過,我還沒有勇敢到決定自殺的程度,於是我採取了某種政治上的自殺,閉關寫起了奇怪的小說。

此處所言的「某種政治上的自殺」,我們或可理解為是他對民族、國族、國家、政黨和政治的嚴正拒絕。在接受日本學者川村湊的訪談時,金英夏表示,對他這一代人來說,前輩作家強調的近代化與南北分斷問題,前者已經不是太大的主題,後者則已經被解決得差不多了。因而他們要應戰的對象,已經不再是外在的政治社會問題,而是內在的自我。

就在這種反叛的姿態下,金英夏義無反顧地跳出前代作家所鍛造出的寫實主義和民族主義意識形態的框架,運用多樣性的文學形式探索,追問家族與組織之間的人際關係,凝望個人感情的內面。他以探求「內向性」這一主張,毫不客氣地對前一世代開了決裂的一槍。

金英夏的第一槍正是長篇小說《我有破壞自己的權利》。這個故事的篇幅不長,主要內容是兩起自殺事件。事實上,這兩起事件並非真正的自殺,是被引導下的自殺行為,背後的引導者就是小說敘事者「自殺嚮導」。這名「自殺嚮導」在茫茫人海中尋找潛在的「委託人」,並逐步引導他們走向自殺。他甚至還提出一套「壓縮美學」的哲學理論,認為:

不知道壓縮的人是可恥的。無可奈何地延長自己卑微的人生,這樣的人同樣可恥。不懂壓縮美學的人至死也不會知道生活的祕密。

透過這部作品,金英夏將在韓國被視為忌諱的自殺問題引入文學領域,藉此描繪出人在現代社會裡的孤絕、頹廢與倦怠,以及人們在這個退無可退的窘境中的愛欲與死亡。正如本書中文版譯者薛舟所言,金英夏這一「死亡美學」的提出,是對韓國文學史的一次有勇有謀的反撥。

而在1999年的短篇小說〈夾進電梯裡的那個男人怎麼了〉,金英夏藉由一名上班族的一個「反常的日子」,討論在資本主義發達時代下,現代都市人的生活荒誕風景——機械性地為生存奔波、漠視人與人之間的情感與交流、失去互信與互助等等。然而,這一切反常其實都是稀疏平常的,因為小說早在第一句就已點明「活著,就會有反常的日子」。反常只是活著的一部分,僅此而已。

「弒父棄兄/弒族棄國」後的新歷史感覺

到了新世紀的2000年,金英夏筆鋒一轉,以〈哥哥回來了〉這個短篇,處理了韓國文學的重要母題:父親之死。這裡的父親除了象徵著韓國家長制的「真實/家族之父」,還隱藏著懷有半島之傷的「歷史/國族之父」。

相較於前代作家對父親的仰望與憧憬,金英夏的〈哥哥回來了〉展現了與父親決裂的決絕。小說中提出兩個問題,一是如何面對失能的父親?二是如何面對父親之死?

金英夏筆下的「父親」,不再是前一世代作品中那種帶有社會正義與進步性的「理想/權威之父」,而是懦弱無能、怪模怪樣、醜態畢露的「虛妄/扭曲之父」。當哥哥回來後,這個「虛妄/扭曲之父」只能被迫退場。

哥哥是回來了,不只驅逐了父親,更不會偷妹妹(小說敘事者「京善」)的內褲。然而,這個以暴力驅逐父親的哥哥,走的卻也只是父親的老路子,只是父親的複製,因而這一切重建家庭的努力,終歸只是一次虛妄的嘗試。妹妹開始夢想著組建另一個家庭,在那個新家庭中,她將如同歷劫歸來的姆指姑娘一樣,獲得「瑪婭」這個全新的名字。從京善到瑪婭,正是一條弒父棄兄/弒族棄國的「新歷史」重建之路。

金英夏在訪談中曾表示,他嘗試以這篇小說去捕捉他所見的「今日韓國在家庭價值觀上的退化」,並指出當代韓國是家長制的老一輩人與不再接受家長制的年輕輩的衝突戰場。從家系單位上,可看出這些變化的縮影。

然而,這篇小說隱含的可能解釋,卻遠遠超出了金英夏的設想。小說中對舊家庭的瓦解與對新家庭的想像,除了是對當代韓國家長制的批判,著實還寄寓了金英夏個人對韓國既有文壇的反叛,以及對半島政治和歷史的評判。由此看來,他在2003年推出歷史小說《黑色花》,實非偶然。

《黑色花》描寫朝鮮半島淪為日本殖民地前的1905年,一群朝鮮人被當成奴隸,賣往墨西哥的龍舌蘭農場,在那裡開始了為期五年的勞役生活。而在歷經五年的勞動和生活剝削,終可歸國之際,他們卻發現「祖國朝鮮」已然消失,自己莫名其妙地成為了日本人。與此同時,這群人被捲入墨西哥革命,至1916年革命結束後,參與革命的四十多名朝鮮義勇軍決定在當地重建「祖國」,並以「新大韓」命名之。不過,「新大韓」終究也只是歷史洪流中的一朵曇花,失敗告終。

在《黑色花》之前的韓國歷史小說,多數以王宮貴族為主體。但在2002年的世界盃之後,歷史的主體易主,在連續劇《茶母》(2003)、《大長今》(2004)中,茶母、醫女等王宮內的卑微者一躍而起,變成了主角。對此,韓國學者崔元植認為,這是在大眾文化裡出現的一種新歷史感知。《黑色花》以這群最後消失在歷史舞台的棄民為主角的嘗試,或許亦可放在此一脈絡下思考。

不過,若接續〈哥哥回來了〉中建立新家庭的思考,金英夏筆下的這群主動拋棄朝鮮的人們,即便到了他方,卻還是不由自主地對朝鮮近代主體戀戀不捨。不管是從「京善」變成「瑪婭」,或是從「朝鮮」變成「新大韓」,這種對朝鮮近代主體的鄉愁,以及戀慕、猶豫、再建與斲傷的過程,足見金英夏對民族主義歷史邏輯的警覺與逆反,以及對新家庭建立之可能的質疑。

這種警覺和質疑,在2006年推出的《光之帝國》(繁體中文版預計2019年2月推出)中亦可見。主人翁金基榮在朝鮮接受「成為韓國人」的教育之後,被送往首爾進行潛伏工作。然而,在頂頭上司被整肅下野後,他成了一個「被遺忘的間諜」。此後經過二十多年,他早已成為首爾街頭中隨處可見、滿眼疲憊的中年大叔之一,與大學時代的朋友結婚,育有一女,還養了隻貓。然而,在一個意興闌珊的早晨,他突然收到北方傳來的召回命令,要求他即刻返回「祖國」。最終,「成為韓國人」的間諜沒有北歸,他用暗盤交易讓自己繼續留在首爾。

金英夏透過金基榮這個角色,重省了朝鮮半島的分斷歷史,與韓國近二十年來的政治與社會發展,更質疑了國家、民族、國族的不證自明性。「成為某某人」是可以後天教育的,是可以暗盤交易的,是可以扮演的。原來如此。既然這一切可教可學可買可演,那到底什麼是不證自明的國家、民族、國族呢?金英夏刺下的這一刀,既深且痛。

允許「魯蛇」的失敗:《猜謎秀》中對新世代的守護

當金英夏的年歲步入五字頭後,那個曾經戴著耳環領取文學獎,總是挑戰前一世代的叛逆者,性格漸次溫和,目光也漸次柔緩。在去(2017)年接受訪談,被問及過去的金英夏和現在的金英夏的差異時,他如此說道:

人們很容易沉浸在過去一直堅信的「我是對的,別人是錯的」的態度中。所以最近我更常去想的是「我有沒有做錯什麼?」這樣的自我反省。

這段訪談讓人想起金英夏十一年前的長篇小說《猜謎秀》(2007)(繁體中文版預計2019年5月上市)。他這種「我有沒有做錯什麼?」的反省,或許在書寫這個作品時就已然開始。在這部描寫80後網路新世代的小說中,比起批判,金英夏給予這群新人更多的是重新成長和探索的機會,提供他們反叛現實世界中既得利益者的可能,以及允許他們擁有失敗的權力。

《猜謎秀》的主人翁光洙一直在外婆的保護傘下過日子,不愁吃穿,但在外婆遽然離世後,生活隨即產生巨大的裂變。先是因為外婆留下的鉅額債務,被趕出家門,搬進空間狹窄的考試院。之後在便利商店打工時,受騙借錢給陌生男女而被店長辱罵,失去生計。失業後,又因繳不出租金而被房東趕出考試院。就在這種生活失調的狀態下,民洙意外加入一個以參加黑暗猜謎秀為業的組織,從此,他在「公司」內透過網路猜謎秀,開啟了另一重的人生探索。

對光洙所代表的80後網路新世代來說,他們不僅生活在現實中,也生活在網路「在線」中。他們在虛擬和現實的邊界上,惶惑不安地遊走。如此的生存狀態,讓他們成為被前一個世代批判的對象,成為人人可高聲喊打的「敗者/魯蛇」。

然而在《猜謎秀》中,金英夏卻透過「公司」這一安排,讓這群魯蛇有了敗部復活的可能,給與他們主體建構的機會與空間,賦予他們探索、失敗和否定的權力。當然,新世代的否定對象,指的就是他們的前一個世代,那群既得利益者,也就是金英夏現在所隸屬的中堅階層。

正如自己在20歲、30歲時,戴著耳環、飆著快車、瘋狂喝酒抽菸,不要命似地與前一世代建構出來的邏輯框架隻身肉搏,才得以建立出一套屬於自己的美學,衝出一條金英夏之道,金英夏深知這種成長之痛。當過去的叛逆少年也已成為中堅階層之後,他藉由《猜謎秀》一作,試圖替新世代後輩創造出一個可以失敗、可以重來、可以反叛的空間。而在那個空間裡,金英夏不是無關緊要的他者,他是後輩們反叛、欲望的對象,他溫柔地站在裡面,等待著後輩們對他進行挑戰。

閱讀金英夏的過程,不斷讓我想起講述韓國「六月民主運動」的電影《1987:黎明到來的那一天》。看完那部電影後的一段時間,我不斷地想,電影中那些受過「六月民主運動」洗禮的大學生們,現在都活成什麼樣子?過著什麼樣的人生?腦中在想什麼?

閱讀完金英夏的作品後,心中突然蹦出了一種「啊,原來其中有個人現在變成這個樣子啊」之感。1987年,身為延世大學學生的金英夏,或許也在那個抗爭現場搖旗吶喊過。但不管他在不在現場,他與他的作品,以及作品中提供給我們的新鮮的韓國風景和現代感覺,在在都充滿著對那個時代的熱情與反省;在在都告訴我們,他曾經愛過、或許還恨過那個時代。

(原文授權轉載自「Openbook閱讀誌」,原標題為新鮮的韓國風景與現代感覺:金英夏的「新世代文學」)

|延伸閱讀|

- 雜學博士是該節目對固定參與節目、各有專業學養的來賓的暱稱。