童偉格/卡繆的《誤會》與命運的臉孔:人可以自救,也可以救他人

(※文:童偉格,作家、國立臺北藝術大學戲劇系講師)

悲劇,在極端虛無和無限希望間搖擺。主角否認打擊他的秩序,而神因秩序被否認,就更加打擊他。兩者就在存在招致質疑之際,確證彼此的存在。歌隊從中得到教訓,即有一種秩序,也許令人痛苦,但不承認它的存在,情況將要更糟。唯一的淨化,就是什麼也不否認,什麼也不排斥,接受生存的神祕、人的局限。總之,接受人們無法全盤知悉的這種秩序。「一切都好。」刺瞎雙眼後,伊底帕斯如是說。他知道此後再也看不見了。他的黑夜就是光明:在眼睛死去的這張面孔上,閃耀著悲劇世界的最大忠告。

——卡繆,〈雅典講座:關於悲劇的未來〉(1955)

1957年,卡繆獲頒諾貝爾文學獎。數月後,在美國版《戲劇集》序言中,他用相對平易的方式,為不必然會熟悉他的讀者,回顧了自己的舞臺劇本創作歷程。據他說明,《誤會》這部劇作的初稿,寫於1941年,遭納粹占領的法國。當時,因投身地下反抗運動,他困居在法國中部山區,而幽居時期的抑鬱心情,也就源源本本反映在《誤會》裡,使得全劇,瀰漫一種使人窒息的氛圍。

然而,卡繆期待讀者超越(或忽略)上述「事實」,來重新理解《誤會》。他提出了兩點關於解讀的具體建議:一、雖然全劇氛圍陰鬱,但《誤會》的本意「不完全是負面的」;二、包括《誤會》在內,他的所有劇作皆是不完美的提案,目的,皆是為了靠近某種「現代悲劇」。

就第一點建議而言,卡繆認為,象徵化與心理分析式的詮釋方法,對《誤會》同樣意義不大,恐怕都只是治絲益棼。因《誤會》的題旨,該當就像全劇情節所揭示的那般簡單明瞭。這是說,藉由展演一則主角因為隱瞞身分、導致錯解,最終遭到殺害的明白故事,卡繆確切想陳述的哲理,不外乎是(用他自己的話來說):「在這個不公不義、冷漠的世界,用最簡單的真誠和最正確的字眼,人可以自救,也可以救其他人。」

這也就是為何,卡繆會說此劇「不完全是負面的」之因。某種意義,他是藉由《誤會》,反向展演了一個事關人之存有的積極建議。亦是因此,一方面我們可知,就創作思維而言,《誤會》明確位於《卡里古拉》,這部卡繆「荒謬時期」代表劇作的延長線上,而以相對更簡練的形構,示現對他而言,人的所謂「謬誤」:因為否定人,卡里古拉不得不毀掉自身;因為否定自身,《誤會》裡的尚,終究毀滅了此身所向的所有人。

從「荒謬時期」到「反抗時期」

另一方面,《誤會》此劇,毋寧具有嚮導意義,索引了「荒謬時期」之後,卡繆個人的重要哲學思考。如我們已知:上述在此劇中,被悉心留白的「真誠態度」,與「準確的話」等建議,將由卡繆在後續「反抗時期」的代表小說《瘟疫》裡,直述為「正直」——卡繆認為「正直」,正是個人對抗集體災厄的最好方法;而當「了解到人類的一切不幸都來自於他們不把話講清楚明白」、且從此,力圖清晰陳說個人所思所見時,人就有望,在也許必然的敗局裡,艱難地,重拾起與他者的聯繫。或者,有望重拾對彼此之「命運」的所謂「愛」。

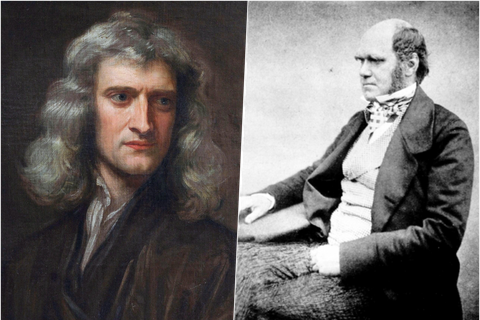

也因此,當我們以「反抗時期」裡,卡繆對西方傳統人文命題的重省、與回歸古典範式的創作實踐成果,來試圖理解《誤會》時,我們會發現,卡繆給予隔洋讀者的第二點解讀建議,確實相當可信:果真,對卡繆而言,比《卡里古拉》更切近一步,《誤會》的寫作,亦是為了迫視出目前應存、卻尚未實存的戲劇形式。這所謂「現代悲劇」,在卡繆的想像中,將是繼古希臘時代,及英國伊麗莎白時期(莎士比亞)直至法國悲劇年代(高乃依與拉辛)之後,西方戲劇藝術的第三個黃金年代。

卡繆且也在上引講稿中,就比較觀點,提出了個人關於「悲劇」的簡要定義:不同於西方的其他嚴肅戲劇,或情節劇,卡繆認為,悲劇特別模稜兩可,在其中,相互對立的力量,皆都合情合理。複雜點說:「一方面是人及其強大的渴望;另一方面是反映在世間的神的原則」;當兩者皆合於情理,卻相互衝突時,就有了悲劇。由此,據卡繆所言,特屬於悲劇的悖論是——當個人對神聖秩序的反抗愈合理,這種秩序,竟也就顯得愈不可或缺,而悲劇的規模,也就愈盛大了。

更複雜點說:這就是《誤會》以其刻意簡明的情節設計,所嘗試涉入的古典語境,或嘗試再做驗算的既驗命題。就此而言,卡繆不無幽默地表白:他感覺,如果在《誤會》實演時,能「讓劇中人物穿上古希臘的服裝,大家可能都會鼓掌」。這是說,在寫作《誤會》時,卡繆有意裁剪文本內部的故事歧徑、磨除文本外部的「事實」沾黏,而只以最接近直線的敘事,在一個盡可能封閉的虛構空間裡,讓悲劇式的語言,得以由人物來專注宣陳。從而,也使人物,得以憑藉自身情感邏輯的「一致性」,和那個始終痛擊著他們的「命定性」拚搏到底。在文論《反抗者》裡,卡繆扼要重述這個主張:長久以來,他追求某種理想的虛構作品,在其中,「一切生命具有命運的臉孔」。

當這個主張付諸實踐,卡繆認為,即連《誤會》亦必有缺陷,只因這部劇作,就像卡繆一生所有劇作,一再封印了獨屬於這類劇作的無解難題——對卡繆而言,悲劇最大的重點,正是語言風格,然而,他卻無法自信地宣稱,自己已經找到了某種「既自然又古怪」的理想語言。某種「現代人物使用的古代悲劇語言」。

六十多年後讀《誤會》

1960年,卡繆不幸因車禍而亡故,給世人留下許多遺憾,也終止了他對上述無解難題的持續迫視——其實,少有人留意,既非小說,也非文論,戲劇,才是卡繆心中,「文學的最高體裁」。戲劇幫助卡繆,「逃脫威脅任何作家的那種空洞無物」;既因為在劇場裡,希望,能由集體同心協力來落實,也因為在實演過程中,那始終的無解之難,能由個人重複而具體地檢視。

卡繆自然並不知道,在他亡故後六年,會有學者如雷蒙・威廉斯,以更廣闊的論述框架,集成卡繆所指的「悲劇的星雲」,或諸多在卡繆看來,仍未臻理想的求索之作,而以《現代悲劇》一書,確證西方悲劇之現代性:超乎卡繆想像,包括卡繆劇作在內,這些作品,正是以與古典範式的斷裂、錯位或形變,確證了所謂「現代悲劇」的實存跡軌。

卡繆當然也難以預期,自他亡故後六十多年,在這個更活絡分岔、眾聲喧嘩的現代世界裡,卻正是他那如今看來,愈顯質樸的語言觀,與那些自認並不完美的劇作,如《誤會》,為讀者,留存了對文學傳統的猶然信任。

於是,或許能這麼說:多年以後,《誤會》為我們所封印的最深邃悖論,是這部描述「歸鄉之錯」的作品,同時亦反向摹寫了作者對「歸鄉」的摯誠深願。卡繆個人的「雅典」。某種意義,《誤會》紛錯歸返的,即是伊底帕斯王離鄉前刻的故土。因為,比服從神諭而棄嬰的柔卡斯塔更自譴,多年以後,《誤會》裡的母親竟因不識親子,而親手取走他的性命。比不識親母的城邦之王更可悲,平凡人子,尚攜願重返家園,卻徒然自蹈了死境。比自刺雙眼的王更無辜,瑪麗亞被驟然奪去視域,只能以「眼睛死去的這張面孔」,惶視一個黝暗而陌異的世界,如斯孤立無援,直至劇末。

因為這些曾經直視「命運」的臉孔,於是劇末前刻,卡繆得以揭曉整部《誤會》裡,一件最無誤解之事:比那位自我放逐的盲眼罪人、或任何猶可能離鄉之人都還更加絕望,卻也更加確知——一生不受惜愛、從來只領有一隅破敗家園的孤獨之人瑪塔,在歲月湮沒的故土之上,為我們,短瞬目擊了「從沒有人知道的那個秩序」。

※ 本文為《誤會》導讀,原標題為〈命運的臉孔〉,大塊文化授權刊登。

《誤會》作者:卡繆(Albert Camus)譯者:嚴慧瑩出版社:大塊文化出版日期:2022/02/25