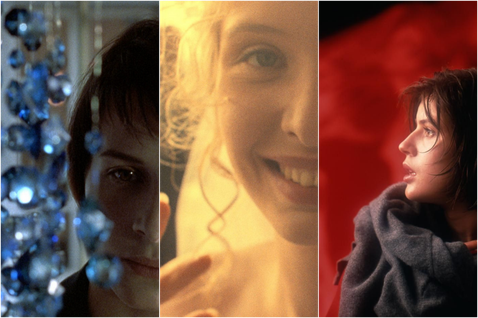

延展電影的百種可能:伊朗導演阿巴斯虛實交雜的影像多重宇宙

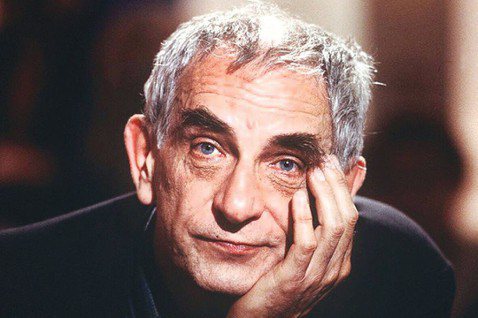

《斷了氣》法國新浪潮巨擘導演高達(Jean-Luc Godard),曾於1990年代於訪談間説:「電影始於格里菲斯(D.W. Griffith),止於阿巴斯(Abbas Kiarostami)。」無疑是對阿巴斯這位當時甫於國際聞名的伊朗導演,獻予至高無上的讚譽。然而,阿巴斯則在2005年專訪,表示高達近年屢次挑釁批評其新作品,儼然在對方眼中,自己已背負不了此等美名,決議將讚許奉還給這位影壇前輩:「我承認,我確實仍在讓電影偏離正軌。」

如今,超過五十年的創作歷程的阿巴斯已於2016年逝世。他被視為「大師中的大師」,混合劇情虛構與記錄寫實的拍攝手法,深植於底層人民生活的創作母題,或是叩問人類生死存亡的艱困哉問,對當代影壇影響至深。《計程人生》金熊獎得主賈法潘納希(Jafar Panahi),曾為阿巴斯90年代電影《橄欖樹下的情人》助理導演(也於片中現身),曾緬懷這位對他影響至深的大師:「對電影創作者傳授洞見(Vision)的人已經永遠閉上雙眼,但他的願景(Vision)仍生生不息。」

虛實交雜的拍法,由非職業演員「演」出真實

阿巴斯於伊朗創作的作品,普遍呈現鄉間底層人民生活,如同本次重映的「科克三部曲」伊朗北部山區小鎮拍攝,鏡頭簡約不取巧,場景取材地景,演員也多半由當地居民扮演。然而實際上,電影背後充斥阿巴斯故佈疑陣的巧思,種種令人信服的真實背後,都是層層「虛構」堆疊而成,正如他曾說過:「電影只不過是虛構的藝術,它從來不按照實際的樣子描繪真實。」

例如,「科克三部曲」之中的《生生長流》以後設觀點呈現,一名執導《何處是我朋友的家》(即為三部曲中的第一部)的導演,返回經1990年伊朗大地震摧殘的拍攝地,試圖找尋當年電影中的兩位主角演員,是否於現實仍安然無恙。然而,片中煞有其事的「導演」並非由阿巴斯親自上陣,而是知名經濟學家法哈德克拉德曼德(Farhad Kheradmand)飾演,攝影師的兒子Buba Bayour則扮演隨行的小孩。

電影時間雖設定於地震三天後發生,實際上於半年後才拍攝。阿巴斯更自述曾要求災民們,再度弄亂已經清理較完善的家園時,遭到不少人拒絕,甚至災民還借來新衣服在片中亮相。拍攝時遇上的真實境遇,進而在虛構化的呈現中,讓阿巴斯更積極表現居民們災後餘生的生命力,變換為另一種真實:「他們的生存本能是強大的,一如他們在如此惡劣的環境中維持自尊的渴望,他們想上演一場與我希望捕捉的現實並不相符的秀。」

由於電影多採用非職業演員,阿巴斯更經常在拍攝現場「做戲」,以便讓演員做出信服人心的演出。如同《何處是我朋友的家》演出自然極致的主角巴貝克阿默爾(Babek Ahmed Poor),毫無演出經驗,因此劇組大費周章在拍攝前,先設置假教室安排巴貝克上課,並誤導他如同片中情節錯拿朋友的作業本,並告知他劇組是從德黑蘭幫助他「物歸原主」。

果不其料,巴貝克確實相信劇組,於是便在這場虛構騙局中,交出真實得難以忽視的演出。阿巴斯稱要求演員在於製造情境引導動作,而非要求動作訴諸情感:「我不要求表演,我只要他們做自己。」獲得金棕櫚的《櫻桃的滋味》之中,選擇當時僅是建築師的赫瑪永厄沙迪(Homayoun Ershad),演出具自殺傾向的主角,阿巴斯甚至刻意錄製一段假裝對他演技不滿的錄音,要求錄音師刻意「散佈」給對方聽,進而讓他保持符合故事需求的低落情緒。

「科克三部曲」最終的《橄欖樹下的情人》,再度「後設」呈現《生生長流》片中出現的一對情侶。電影將真實的拍攝軼事改編入劇情,劇組原定希望由已於《生生長流》出鏡的女演員,演出《橄欖樹下的情人》的女主角,不料該名女演員已有婚姻對象,因而婉拒於片中演出。

因此,《橄欖樹下的情人》的劇情則描述劇組欲拍攝一對因地震迅速成婚的情侶,如同《生生長流》曾呈現的劇情,不料由於飾演男主角的胡笙,暗戀扮演女主角的塔荷莉,對方卻因故遲遲不回應胡笙,致使兩人在片場互動尷尬,巧妙將「女主角拒絕跟男主角同框演出」的真實情境融入虛構電影中。

由於非職業演員多半不擅長「背台詞」,因此當《橄欖樹下的情人》的胡笙吐露出深刻哲理,像是「如果有錢人能娶窮人,那會是件好事,那樣每個人都能擁有自己的房子。」時,其實是阿巴斯反覆要求演員複誦台詞的結果。最終,如同阿巴斯比喻像「植髮」般,當文字意念深入演員心中,讓胡笙深信那是自己的想法,演出才得以生動自然。

相較於法國電影先鋒尚雷諾瓦(Jean Renoir)所研發的「義大利式閱讀」(Italian reading),要求演員不帶感情,反覆頌念、排演劇本,直到文句「鑲嵌」入演員身體,成為演出的一部分(《在車上》導演濱口竜介也以此種方式訓練演員);阿巴斯更在意能否讓非職業演員,信服由知識份子所編造的台詞,透過與演員交談、演練的過程,締造真正可信的故事:「他(演員)臉上的表情會告訴我,我一定偏離了軌道,我要重新思考自己的方法,一切顯得人為及虛假的東西都應該拋棄。」

阿巴斯式的減法藝術,影像與敘事留白賦予想像

另一位法國電影大師布列松(Robert Bresson),以精簡敘事、節制鏡頭以及近乎剝離情緒的表演,成就《扒手》、《驢子巴達薩》等影史「教科書等級」神作,更曾著寫《電影書寫札記》,紀錄其創作理論,他寫道:「創造並非通過加法,而是通過減法。」然而,阿巴斯確曾說自己並不全然欣賞布列松,但仍佩服其創作的技藝,更表示他自己的「減法」取景方式,是迫使觀眾引頸坐直,並且「尋找任何沒有展示出來的東西」。

阿巴斯便經常於汽車內拍攝,藉由精簡的鏡頭語言,表現電影觀點的局限。《生生長流》之中,父子前往科克路途間,旁經眾多地震災區,攝影機僅從車窗向外拍攝,我們只能如同片中的旅途過客,從此角度窺見災民生活的一角;又或者《十段生命的律動》裡,我們望見女計程車司機與乘客互動,卻無法從鏡頭看見話語間所提及的車外世界,正如他在談及該片時所述:

什麼樣的車剛從她面前開走?誰在開車?副駕駛座位上有人嗎?他們要去哪兒?這些問題我回答不了,也永遠不覺得有必要回答。

阿巴斯把汽車內的空間是為「中繼站」,是提供人們觀看與沉思的場所,得以讓思緒於人生路途奔馳之餘有所沉澱。他也曾於《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》提及:「也許我對車的感情其實是對道路的愛⋯⋯道路表達了人在尋找著必要事物,表達了永遠不安的靈魂、永不結束的探索。」

另外在《橄欖樹下的情人》裡,許多男女主角對話的鏡頭皆以遠景拍攝,兩人面部神情未被明確捕捉,留予想像空間。觀眾如同窺伺這對男女的片中導演,無法看清事實全貌,阿巴斯也正以此留白,讓觀眾進而思索女主角塔荷莉是否對男主角胡笙投注感情,或者胡笙是否真如他口中真誠深情:「當有趣的場景裡展現有趣的人物時,無論離攝影機多遠,有洞察力的觀眾會自己解決問題。」

減法的創作技法,推演至其作品熟成的《櫻桃的滋味》與《風帶著我來》更為顯著。獲得坎城金棕櫚獎的前者,描繪計畫自殺的男主角巴迪,漫無目的於鄉間駕車,找尋能幫他「收屍」的陌生人。從故事開始至結尾,我們都無法確知他渴望結束性命的原因,但卻也因此讓觀眾能自行對號入座,探問自己在戲外當前「為何而活」。

後者《風帶著我來》獲得威尼斯影展評審團大獎,則闡述外地「工程師」來至偏遠山區,讓村民誤認為他們是來「挖寶」,殊不知這群異鄉人渴望拍攝葬禮儀式,等待村中久病的老婦自然死亡。片中一再提起的葬禮卻從未被展示,但生死的意象卻因此揮之不去,阿巴斯正以減法的藝術,讓被忽略的母題,成為更加強烈的在場:「導演越是創造性地從銀幕上刪減訊息,觀眾們就越感興趣,他們的思想被點燃了,他們甚至不需要導演。」

開放式的結局,不輕易給出定論答案

阿巴斯曾言他第一次看好萊塢電影時睡著了,因為意識到這些虛構故事,與自己的現實生活毫無關聯。他認為美國電影成功的秘訣,在於娛樂、驚嚇、逼哭觀眾:「在這種固化的因果關係中,它完全缺少微妙之處及不確定性,這類電影通常不要求觀眾思考。」相對而言,阿巴斯的作品往往無「公式化」,並且常以開放式結局收尾,不讓觀眾陷入僵固的敘事邏輯:「(電影)應該存在觀眾可以去攀爬的洞穴與裂縫,它是永不結束的遊戲。」

一如《生生長流》之中,觀眾始終無法確知,片中導演是否找到《何處是我朋友的家》的兩位演員,但片尾那顆遠景鏡頭,導演開著車奮力爬升上Z字型陡坡,持續其追尋旅程,呼應《何處是我朋友的家》男孩不斷在前往鄰村的Z字型道路來往,只為還予好友作業簿的純真,畫面不發一語道盡人性之美,也同步傳遞《生生長流》居民即便身處地震災區,仍要苦中作樂收看世足賽的精神,一如居民所述:「還有什麼辦法,生活還是要繼續。」

《橄欖樹下的情人》結局同樣是個遠景,女主角塔荷莉前行穿越橄欖樹林,求愛的男主角胡笙仍尾隨在後,彼此始終保持距離,正如兩人之間無法橫越的階級分別,然而胡笙卻在最終朝反方向狂奔而歸,為結局製造了懸念。阿巴斯選擇於日落時分,斜陽落在山間小路時拍攝此景,被他形容為「沒有邊界的夢想之地」,連他自己也宛如陷入觀眾般的省思:「這是一個絕佳的機會,掙脫現實之錨,並在這個片刻,追隨想像之路。」

然而,許多阿巴斯電影的開放式結局並非初始設定,而是在拍攝過程中意外發生。例如:曾被英國雜誌《視與聽》(Sight and Sound)票選為影史百大電影的《特寫鏡頭》,描述一名崇尚伊朗名導穆森馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf)的男子侯賽・薩布奇安(Hossain Sabzian),冒充其身份親近一個熱愛電影的家庭,直到謊言被拆穿時被捕。阿巴斯不僅找來真實人物在鏡頭前「重演經歷」,更拍攝侯薩布奇安真實於法庭受審問的過程,還安排他在片尾與導演馬克馬巴夫於現實相遇。

然而,電影結尾之處,兩人騎乘機車離去,但阿巴斯卻察覺兩人間的對談無法於電影中使用,因為馬克馬巴夫知情劇組正在監聽錄音,但薩布奇安並不知道,阿巴斯說:「這位假導演太真實、而這位真導演太假。」最終,束手無策的阿巴斯才決議在成品模糊兩人的對話,讓音訊變得斷斷續續,成為他自言自己作品中最重要的時刻:「觀眾被迫做好準備來自己思考電影畫面之外的東西,他們想知道銀幕之外有什麼,這意味著他們必須自己來填充空隙。」

到了阿巴斯創作中後期的《櫻桃的滋味》,描述計畫自殺的男主角巴迪,沿路駕車尋找收屍人,守衛、神學院學生接連拒絕請求,僅有在博物館工作的老者應邀同意。電影裡的場景皆於車間、戶外,並且即便人物進入室內,鏡頭也不曾尾隨,持續於屋外的公共空間凝視角色。影評人喬納森.羅森堡(Jonathan Rosenbaum)便曾指出,將主人翁將最私密的內心世界,全然攤開於公共空間的選擇,正如同人們於電影院觀賞本片:

這點讓觀眾與片中的英雄人物平起平坐:讓他們在戲院的公共空間,沉思著一個人如何孤獨死去。同時,也把觀眾安放於與三名乘客相同的位置,思索該怎麼回覆一個陌生人,要求協助他自殺的請求。

阿巴斯宛如迫使觀眾坐上巴迪的車,思索自身為何而活。最終,巴迪躺入土堆之中,正當觀眾渴盼結局,想得知隔日老者向坑洞扔石頭時,巴迪究竟選擇生或死,我們卻只看到結尾,影像由膠卷轉為模糊數位影像,呈現的是《櫻桃的滋味》的拍攝幕後,飾演巴迪的演員早已從坑洞中爬起,與一旁的阿巴斯抽菸交談,警醒著觀眾這仍是一部虛構電影,更為含糊、艱困的現實世界,仍在影像之外等著我們。

阿巴斯由虛構營造真實,讓觀眾走入他影像的迷宮,卻又藉由減法技藝以及開放式結局,提醒人們在電影裡持續想像與思考,正如「科克三部曲」的主角們,必須行過Z字型的歧路,生命才有所轉變。楊德昌曾於《一一》藉角色之口,闡述人們因為電影發明「使我們的人生延長了三倍」,阿巴斯則曾於訪談間說,因為觀眾的參與,讓他的作品延續了千百種可能:

我相信電影,尤其是能給予觀眾更多可能性與時間審視內心的電影——一部需要由觀眾的創造精神完成的半成品電影。如此而來,我們突然間就有一百部電影了。