《疫起》是共感電影的成功,還是過度神格化醫護角色?

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

2003年,SARS疫情在台灣爆發,當時政府與醫療體系未明病症起源、傳播途徑,擅自將台北聯合醫院和平院區「封院」,導致疫情轉變為院內傳染、院內醫療量能也因此低落,加上政策不明、媒體渲染,造成病患、醫護人員與大眾恐慌。

然而,台灣正也因歷經過SARS疫情,如今面臨同為呼吸道冠狀病毒引發的COVID-19疫情,得以有更完整的醫療與防疫措施,甚至曾早於疫情引爆前,告知世界衛生組織中國武漢非典型肺炎的危險性。

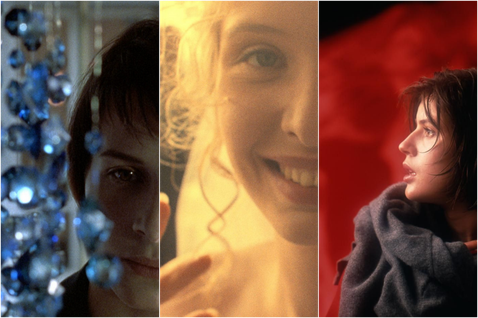

相隔20年後,電影《疫起》則直搗SARS疫情核心,由《返校》監製李耀華、《我們與惡的距離》導演林君陽,聯合具護理經歷的編劇劉存菡,根據史實編寫呈現SARS疫情於和平院區肆虐時的人心惶惑,主打「共感電影」以近身特寫鏡頭貼近角色,感受醫護人員、記者、病患與隔離群眾面對病毒的恐懼,更隱微顯露出上層失能、人心四散的狀態下,醫護只得倚靠自身,在「為人或為己」抉擇下做出判斷,但仍有省去結構問題、過度神化醫護角色的疑慮。

上層決策失能,隱隱成為敘事背景

《疫起》開場簡潔建立起醫院內角色關係間,早已隱隱透露異狀,主管被廣播召集開會、更有媒體刊出院內疑有SARS病例的報導。原僅是醫院的日常一天,眾人卻在醫院鐵捲門突然拉下、院外警察宣告「封院」才有所警覺,而後院區AB棟大樓分開隔離、召回醫護人員、關閉空調、撤離計劃等「上層」指揮的措施,造成病毒交叉感染、醫療量能下降,導致「下層」角色深陷困境,也讓政府與醫療體系的失能,成為《疫起》情節中隱藏的著力點。

角色中,資深醫生夏正急於向主任求情,希冀對方將他放入撤離名單,直到被臥底記者金有中點醒,靠「上面假裝在開會的人」沒有用,不如與他攜手找出感染源頭,及早確認病毒足跡才能脫離險境,是片中對上層無能最直接的諷刺;年輕輩護理師安泰河、醫師李心妍積極在極端狀況下,仍堅守崗位醫病,安泰河卻因封院前曾到感染者眾多的B棟支援,而被同事半要脅「建議」至B棟工作,更是基層因決策不明所背負的排擠與污名。

片中也描繪至醫療人員過度勞累進而罷工,呈現B棟醫療人員在窗前高舉白布,要求分區隔離、不要等死,更透露對疾病恐懼。同時電視新聞出現醫生逃逸畫面,足以說明當時「封院」一措施導致的混亂。然而,電影恐應篇幅有限,導致上述狀況多以配角發言、畫面簡單帶過,未能深入探究人物心境,直指核心結構問題頗為可惜。

同時,夏正與記者金有中在《疫起》裡試圖拼湊真相,最終察覺院內感染早在封院前發生,封院後亦無查清傳染鏈,導致病毒仍持續擴散,此線也僅作為帶動劇情的工具,並無任何批判中心失能的意圖;「上層」從院方高層至政府在《疫起》的面容始終模糊,僅有夏正求情的主任可能較為貼近、但也仍非影響決策者。

影響全局的「上層」,始終在《疫起》片中缺席。雖然電影本身即設定為醫療題材,並不需如改編自同事件的影集《和平歸來》,著重描繪政治層面,但主要角色缺乏對當局該時種種決策的反思,多半僅是聽命行事或全然迴避,或僅以主敘事外的畫面、小配角,呈現醫護人員抗爭、罷工、逃逸對抗上層的舉動,也致使《疫起》核心「下層」人物們得因上層缺席,只化約於探討醫療人員的職涯命題核心:應當為人,還是為己?

醫生是神還是人?角色英雄化的危險之處

電影屢次出現為己、為人兩種理念的交鋒時刻,尤以資深醫師夏正、年輕護理師安泰河的刻畫最為具體。兩人由開場對待癌末病患的想法便有差異,前者認為顧及醫療基本操守即可,後者則更希望能為病患盡心盡力;封院後,夏正立刻急於脫離醫院,安泰河則仍盡忠職守,更於他提醒夏正院內仍有夏正的病人時,指責對方道:「你怎麼都只想到自己。」也被夏正狠狠回應:「你也沒那麼偉大。」

同樣課題也發生在年輕醫師李心妍身上,早前為胸腔外科接開刀病患,卻為夏正指責多管閒事;封院後,醫護人員承受不了過勞、身心壓力紛紛罷工,如片中台詞:「沒保護好自己怎麼救人。」但人力不足恐也導致憾事發生,始終力守崗位的李心妍於是崩潰,衝上醫護人員休憩樓層,對著一扇扇緊閉的房門高喊:「不要以為看不到外面就沒事了。」、「醫生的本職就是救人。」皆是《疫起》中「為人為己」辯證的出彩呈現。

夏正而後在歷經目睹B區人力嚴重不足、搶救癌末病患及與金有中的對話間,逐步轉變而最終願為SARS孕婦剖腹接生,他對女兒通電話時稱:「醫生要先照顧病人才能離開。」更顯其包裹在世故作風之下,內心原有的準則與善意因而浮現。

相較之下,安泰河則再早一步面對死亡恐懼。電影中段高潮處,他在B棟為染疫護理長做緊急CPR,頗為精湛得剪輯交互呈現A棟李心妍、夏正同時急救自殺的重症病患,兩方最終皆以失敗收場,更顯在此極端狀況下醫護人員的無力,死亡陰影也宛如「轉嫁」一般,安泰河也隨即出現染疫的高燒徵狀,再與一同歷經死亡關卡的李心妍,在頂樓隔空互相打氣鼓勵,皆是以劇本、剪輯細微堆疊起故事的絕佳例證。

然而,安泰河曾勸導癌末病患及其家屬,應接受更進階治療而非消極應對,也揭露自己為921罹難者家屬,家人全數在震災時喪命,提及台詞「死真的只是一下子的事,結局都一樣,但如果讓我重新選擇,至少要好好說再見。」略顯突兀,也無法與當下情境呼應,但對應至他選擇不告知女友李心妍自己染疫,僅告知對方要撐下去,宛如在與她進行死前告別,讓安泰河的「為人」精神,在死亡陰霾下更具光環。

同時,李心妍也在歷經磨難後,放下身段而願追隨安泰河,而後加入無國界醫生服務,讓《疫起》一片明顯傾斜於「為人」方,但「為己」方的合理顧慮,例如:醫護人員工時、派遣醫護人員深入B區的合理性、強迫他們駐守醫院的必要性等,都未能妥善梳理,甚至在整體故事中被歸為「自私」,也是《疫起》在溫情主義號召之下,容易簡化醫療人員處境,過度放大其英雄作為的危險之處。

「共感電影」營造氛圍成功?

《疫起》猶如醫療題材,碰上災難、密閉空間電影(Confined Space Films)片型結合。主創團隊曾多次於訪談提及,《疫起》原型以《屍速列車》作為參考,同為封閉環境下誘發幽微人性的作品,但相較《屍速列車》的喪屍作為病毒災禍威脅,在視覺上「顯而易見」,《疫起》更需強調「看不見的病毒、未知的疫情」如何造就恐懼。

因此,電影鏡頭設計上的第一人稱視角、角色特寫,加諸醫院空間寫實重塑,以及著重呈現角色戴上口罩深沉的呼吸聲,尤以片中夏正欲從A區前往B區送便當,穿越中間暗黑的通道與封鎖線,全無台詞僅以鏡頭、音效,呈現角色面對病毒、隔離的身心壓力,格外說明宣傳主打的「共感電影」氛圍,欲讓觀眾體驗角色當下的恐懼。

然而,《疫起》在人物塑造上,仍保留某些參照《屍速列車》的設計,例如:親情羈絆成為夏正心中罣礙,碰巧他也同《屍速列車》孔劉飾演的主角,為疏於家庭的父親。片中,無法與B棟隔離母親碰面的小女孩、李心妍與安泰河這對情侶因分處兩棟大樓救護不得見面,皆藉由封閉空間限制下,描繪親情、愛情的深刻,同是災難、密閉空間電影常見的手法。

《疫起》也呈現災難片公式中必有的「英雄時刻」,尤其片尾十分接近克里斯多夫.佛格勒(Christopher Vogler)版本「英雄之旅」中的「復活」(Resurrection)階段,夏正與安泰河兩人先前歷經急救失利,如今再遇危機,夏正為SARS孕婦接生卻遇上產後大出血,過程中即便已恐染疫高燒,但為看清楚手術過程而摘下護目鏡;已被隔離重病的安泰河,目睹對面病房另位染疫病患,不惜突破隔離防線搶救。

兩人承受先前失利,突破疾病恐懼,善盡醫師「救人」職責,即便面對死亡陰影也不迴避,片末更以兩人的遙遙對視,以及灑在夏正臉龐的黎明光線,迎來應是光明的結局。另外,走過戰場而追查真相不懈的記者金有中、歷經磨難而願成為無國界醫師的李心妍,也皆是絕境下磨練出道德勇氣的驗證,《疫起》的「英雄」皆行過死亡幽谷,讓角色行動別具深度,確實締造不少動人時分。

《疫起》無疑在技術層面達到高標,故事也確實竭盡所能扣人心弦,必須欽佩整個團隊的用心。不過如前段提及,《疫起》在未處理上層決策的核心問題下,將主軸瞄準醫護人員處境,但仍選擇深化其「救人第一」的精神,更把救援「成功」視為高潮點,而未能更細部梳理醫護人員內心拉鋸,或者封院下不合理的工時、措施等問題,例如在片末原先罷工的護理師,也突然其來恢復上工,更暴露電影處理手法上的缺失。

或許《疫起》有其類型包袱,甚至背負當今面對另一疫情之後,社會普遍希冀看見光明面的期許,但作為一部回顧20年前台灣重大歷史的作品,作為影評期望能看見的是更多反思,一如片尾曲蘇打綠的〈是我的海〉唱道:「時間一直走得那麼快。」若不能藉此看不清往昔的困難與陰暗,何能望見疫後的光明未來。