真相製造時代,公共議題還能有話好說嗎?

給媒體人的建議?我覺得除了求真之外,媒體自己的心理素質很重要。譬如說你煮了一鍋粥,有隻蟑螂掉下去,其實你把蟑螂撈起來就好,但很顯然你會一直看一直看那隻蟑螂。

——陳信聰

在春山出版社舉辦的座談會「真相製造時代,公共議題還能有話好說嗎?」當中,《報導者》副總編,同時也是《真相製造》作者的劉致昕、《報導者》總編輯李雪莉與公視《有話好說》製作人兼主持人的陳信聰一同探討媒體的興衰起落,分享彼此的媒體甘苦談,並試圖在煙硝四起的聲量競逐場中,摸索媒體在新時代的生存之道。

媒體地位的今非昔比

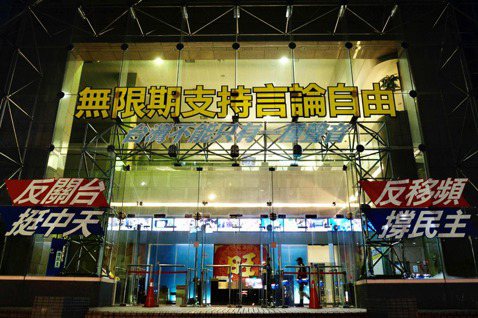

劉致昕指出,記者與媒體在這個時代面臨著許多威脅:印尼的事實查核者每天要打「留言區戰爭」,私訊辱罵乃至生命威脅都是他們的工作日常;德國AFD黨主席用話術與聲量抹黑媒體;中國政府建立了假外媒、假網紅,甚至直接控制中國的平台,例如抖音,透過演算法來操控哪些敘事會被看見,哪些會被消音;而台灣媒體遇到的威脅包括許多我們熟悉的字眼:側翼、網紅、政府小編、政治人物。「他們都有可能讓媒體的聲量被蓋過。」劉致昕說。

陳信聰表示,現在媒體的確不像以往是資訊管道的把持者。多年前他當記者時,時任行政院長的張俊雄到中南美洲的邦交國考察,當時前往採訪的只有他跟一名民視的記者。那是他唯一一次體會到自己身為媒體,可能壟斷資訊的經驗。只要兩家講好,「無論你是要吹捧張俊雄,還是要罵他,國內就只有這兩家媒體的訊息。你可以壟斷很多資訊」。

「可是到現在,某種形式上,我們只是聊備一格」,他說,儘管還有自己的《有話好說》或是《報導者》在談一些比較不被公眾注意的議題,但也只能算是在艱困的情境中,開出一朵意外的小花。「自己孤芳自賞,很開心,但大部分時間有一點挫折。」

例如,當他用盡力氣邀請官員來做政策的討論,卻發現官員只願意上館長、蔡阿嘎的節目,就是不願意來上《有話好說》。「你要的是所謂的辯論,兩邊去激盪的媒體討論空間,可是他要的不是啊,他要的是宣傳,他要的是支持者的相互擁抱。」言論市場的改變,使得傳統媒體幾乎喪失了政策影響力。

「坦白講,這份工作現在的環境不是那麼美麗,不是那麼偉大,賺不到甚麼錢,挫折感很重。」他自我解嘲:「講難聽一點,你要當網紅也不是那麼容易嘛,也不是說麥克風、燈一架,你就自然而然變得很美,變成網紅。」

媒體的人才中空

曾經一度被稱為「無冕王」、「第四階級」的媒體,是如何走到如今陳信聰口中的「聊備一格」?李雪莉回顧了過去十年媒體的演變。她說,2012年她在天下雜誌的影視中心工作時,曾與電視台合作,電視台總監告訴她,流浪狗、環境跟人權這三個議題都是票房毒藥,然而對她來說,這些都是公共議題。

電視台總監還告訴她一些令她震驚的Tips,例如影像要每六秒動一次,最好每三秒就換一個畫面,不然觀眾就會轉台。另外,約從2015年開始,不論是報紙或雜誌的平面記者都被要求同步提供網路新聞,當時有個說法:字數最好是1600到2000字,這是讀者的極限,否則讀者的跳出率很高。

記者的KPI在編輯台前漸漸從「影響力」轉換成「點閱率」,李雪莉甚至聽過她在業界的學生說:「其實我寫錯新聞也沒關係,因為我可以再用另外一則新聞更正,可以賺到更多的點閱率。」李雪莉表示,當媒體假定讀者們沒有耐心,只想看碎片化的結論時,也扭曲了資訊的產製。

另一個具有重大影響的則是整合行銷部。近十年來媒體內部的廣告部與行銷部合併為所謂的整合行銷部,其目標已經不是單純地向通路推廣編輯台的內容,而是依據當期的封面、熱門議題、人物專訪等,向相關的政府部門或企業拉廣告。

李雪莉指出,媒體對讀者的想像,以及整合行銷部在媒體內的改變,使得記者成為生產線上的螺絲釘,大大降低了記者的選題與監督力道,從而導致快速的人才中空。

重新召喚理想

當商業計算主宰了媒體環境,該如何讓記者找回對公共性的關懷?李雪莉說,《報導者》做了兩件事:第一,在廣告跟付費的商業模式外,創造非營利的可能;第二,把記者從點閱率的漩渦釋放出來。

李雪莉認為,現在依然有些主流媒體努力維持好的新聞品質,其重點就在於打磨出記者的專業,讓記者具有個性與主體性,因為新聞工作其實是帶著讀者展現一種世界觀,這才是新聞工作能召喚理想的部分。「如果沒有更多有熱情的新聞工作者願意加入求真的行列,那我們根本不用談如何抵抗『假』。 」

劉致昕提到,自己也曾當過媒體業的「逃兵」,進入商界,後來之所以回到媒體,就是因為無法拒絕內心的渴望——報導自己覺得重要的事。

在專業與良心之間

我違反了媒體的專業原則,但我覺得我應該做了很好的事情。

陳信聰表示,自《有話好說》開播以來,讓他永生難忘的幾個例子,第一個也許是同性婚姻。他說,公視長期以來在性別多元的議題上是站在相對進步的立場,所以其實在真正進入同婚議題的探討之前,外界就有各種罵聲,壓力一直存在。

當公投結果出爐,反對同婚者認為自己勝利了,同婚的支持者感到挫敗,社會上的對立氣氛非常濃重。陳信聰聽說,許多年輕同性戀者陷入深沉的沮喪,甚至絕望,也有少數個案因此尋短。於是他邀請了作家瞿欣怡、陳思豪牧師以及同志諮詢熱線主任鄭智偉來上《有話好說》,製作了名為「別絕望,還有光」的一集。

不出所料,當時引來許多罵聲,有觀眾說這是佈道大會,也有人說公視變成同性戀的附屬電視台。但是,陳信聰也得到一些正面的回饋:陷入絕境的同性戀者們看到,還是有一些人理解、支持他們,因而有了能夠支撐下去的力量。「我認為我們那時候做了好事,但這在某種程度上,離『有話好說』兩邊平衡,不要有太多個人立場的原則,其實是完全背道而馳的。」

一個難能可貴的空間

劉致昕好奇,陳信聰在製作「別絕望,還有光」那集的時候,有沒有想過「最壞的打算」?

陳信聰說,當時確實有很多罵聲以及政治壓力,但不至於因為一集就導致節目被收掉。他認為,這是在公共電視工作的好處:能夠無後顧之憂地做該做的事,談該談的議題。

陳信聰表示,自己抱持的心態是:你不做自己覺得重要的事,幹嘛要在這個位置上?「也許做了之後會有一些副作用或後遺症,可是不做的話,你會嘔死啊!」

他戲稱自己經常是任性地做節目,譬如很久以前他做了兒虐家暴的專題,收視率只有0.01%。當他知道那集的收視率之後,他的反應是:X!還有那麼多人沒看到!然後明天再做一集。「我就不相信我真的還是0.01。」結果隔天收視率出爐:0.02%。

澎湖博弈 公投翻盤

這場辯論對當地應該產生了一些影響。

另一個讓陳信聰難忘的案例,是2009年的澎湖博弈公投。陳信聰說,當時財團已經把地都買光了,黑道與地方派系也都進駐,並且收買了媒體,因此不論是中央或地方媒體一面倒地呈現出澎湖鄉親絕大部分都支持博弈公投。而公視基於公共媒體的角色,認為還是必須讓反對博弈的澎湖民眾有機會表達意見。

陳信聰排除萬難,把SNG車從台灣用海運的方式運到澎湖,「聽起來很荒謬,現在一台手機就可以做直播,可是以前要做直播是非常浩大的工程。」

公投前一天晚上,《有話好說》團隊邀請議題的正反雙方在澎湖的馬公媽祖廟舉行辯論。公投當日下午,陳信聰到每個投開票所看開票,結果發現,每個投開票所的反對票都比支持票多一點點。當時許多人高興地說,原來澎湖人是反對賭場的,陳信聰卻嚇得要死,二話不說,馬上「落跑」回台灣。他說,當時黑道早準備好要去當地炒股票、炒地皮,飯店業者也即將大興土木,沒想到公投結果卻出人意表,肯定使不少人心生怨恨。

陳信聰在這次經驗中深刻體會到:在關鍵的時刻,媒體用公平、專業的方式提供不同資訊的對話,其實可以改變一些事情。

從「查證」到「取信」的漫長道路

劉致昕提到,現代科技的進步,使得造假的技術推陳出新,網路上除了有很多假照片流傳之外,也不乏假影片,因此記者的「求真」不再單純地只是找到資訊來源而已,必須具備新的能力與技巧來驗證資訊的真假。

他說,自己在追新疆再教育營的議題時,一邊要面對中國的宣傳機器,另一邊要面對反中的宣傳機器。面對龐雜的資訊洪流,他認為媒體與事實查核機構的合作,或許能是解方,國外一些大型媒體像紐時、路透和BBC甚至都有自己的事實查核團隊。

但是劉致昕也不諱言地說,這個時代媒體要面臨的挑戰,就是即便能確保資訊的真實性,在傳遞資訊的過程仍會遇到很多關卡。以新疆議題來說,在臉書上會有大量「小粉紅」的檢舉,導致資訊在演算法中被降序,如果是在抖音這種演算法能被操控的平台,更是不可能推播出去。

即便通過了重重關卡,在受眾極化的情況下,要取得信任依然是個難題。「你很有把握地做了跨國的事實查核,找了跨國的證人幫你證明這些東西,可是出去之後台灣人的反應是:這個記者他是藍的還是綠的?《報導者》是藍的還是綠的?」劉致昕表示,這部分還是要回歸到媒體長期以來建立的聲譽,讓讀者知道「這個媒體一直以來是怎麼做新聞的」,才能在新的媒體環境中找到核心支持者。

當你信守「媒體該對資訊做最高程度的負責」

陳信聰認為,對媒體而言,「查證」這件事情現在不僅困難,而且複雜。

他以BNT疫苗事件為例:當郭台銘表示要採購BNT疫苗,鬧得全國沸沸揚揚,《有話好說》特別找了國家衛生研究院的研究員周彥宏上節目進行討論。周彥宏在直播中表示,BNT疫苗是在中國分裝製造。

陳信聰說,依照法律,我們不能購買中國製疫苗,以當時的政治氛圍而言,這是極為嚴重之事。節目播出後,他強烈意識到事情的嚴重性,因此去向周彥宏確認資訊來源,一問之下,才發現周彥宏也是從媒體報導得知。事實上,那陣子就連防疫中心指揮官陳時中在立法院備詢時,也說BNT在中國分裝製造。

陳信聰說,如果從防疫中心指揮官到國家研究院的研究員都認定BNT就是在中國分裝製造,要怎麼作查證?但是後來出現的資訊都顯示,事實並非如此,陳信聰只好在網路上用大篇幅道歉,並且找周彥宏再上節目澄清致歉。

陳信聰表示,他之所以道歉,是因為這符合傳統媒體理論上要「對資訊作最高程度負責」的要求。然而如此慎重其事的道歉,在這個時代究竟是不是被肯定的?他不曉得。他說,道歉反而讓他受到許多民眾的奚落與譏嘲,對他造成很大的傷害。

當同溫層越厚,異溫層越對立

李雪莉也談到《報導者》在社群媒體上面臨各種酸民的攻訐,而大多的攻訐都呈現出一種「對非我族類的攻擊心態」。她說,儘管《報導者》擁護進步價值,但其實他們很想了解「異溫層」的想法,因此2019年10月《報導者》作了〈「韓粉」無法定義我:那些走進候選人總部催票的教師們〉這篇報導,不料在《報導者》臉書卻引發大量讀者的怒斥與譏嘲,質疑《報導者》作這篇報導,動機可議。

另一個例子顯現在肺炎名稱的政治正確上。李雪莉說,《報導者》對於病毒的稱呼一律使用Covid-19,其後括號又稱武漢肺炎、新冠肺炎,避免觸動任何一方的敏感神經。但依然有許多讀者表示,只要寫「武漢肺炎」就是歧視中國;另一方面,也有意見完全相反的讀者會說,使用「Covid-19」是在幫中國去汙名。

更有甚者,當《報導者》從法律、公衛、兩岸、社會學等角度探討「中國婚配」及其子女們在疫情中的處境,竟招致讀者們「想讓全台陪葬」、「左膠」等批評。在社群網路上,連同理他人的意圖也會引來如此壓力與標籤,讓李雪莉不禁感嘆,不健康的國族主義,其實會造成許多偏見。

意見領袖當道

李雪莉提到,去年在台大新聞所,她的一個學生自我介紹是KOL(Key Opinion Leader,關鍵意見領袖),並表示記者都沒有自己的想法,要靠KOL才能製造新聞。一個台大新聞所的學生,對於記者竟是如此鄙棄,令李雪莉感到震驚,也讓她自問:如果現在大家都覺得資訊只要在社群網站上點對點取得,那麼我們到底還需不需要媒體或編輯台?

李雪莉說,楊德昌的《一一》是她非常喜歡的電影,片中的主角洋洋不斷拿著相機拍別人的後腦勺,當爸爸問她為什麼要拍後腦勺,他說:「因為我只能看到前面,不能看到後面,這樣,不是就有一半的事情看不到了嗎?」,這句話讓李雪莉深有共鳴。她發現,在做新聞的過程中,無論再認真,還是可能有疏失與死角,而編輯的角色,就是要幫助記者看見自己的後腦勺。

另一方面,她認為一個健康的公民社會也要給媒體一個機會,幫助它發現自身的盲點。她說,《報導者》有一群可愛的讀者,會用很認真、溫和的語氣提出他們的觀察與建議,甚至願意受訪。這樣的良善溝通讓李雪莉感到,自己的工作還是有意義的。

社群網路:風向的競逐場

過去社群網路曾被認為是社運工作者用來進行倡議或是組織行動的利器,如今卻在政治組織的操作下,成為取得聲量,影響民眾的工具。三位媒體人是如何看待這樣的現象?

李雪莉說,二、三十年前,如果去政見發表會,能看見認真的文宣、政見;而現在,卻可能看到梗圖。「我覺得很低級!」這樣的選舉語言變遷,讓她難以接受。她認為這意味著政治人物與當權者的嚴重反智,而政府傳播的小編化,直接跳過媒體的做法,也壓迫了公共媒體的生存空間。

她說,應該透過盤點政府的預算,來監督其公關支出是如何運用;更重要的是,讓社交媒體回歸社交的本質。「為什麼我們把社交媒體當成最重要的新聞來源?我的想法就是『Let social media be social media』!」

劉致昕表示,這件事情的延伸就是政府角色的網紅化,他認為政府其實不是在質疑挑戰媒體的影響力,只是看到網紅的成功,也想如法炮製。「這件事情不只是台灣,全世界的政府都在做,因為大家都想要聲量。」

他說,現在的問題是粉專或網紅背後的資金來源並不透明,民眾無法得知其後是否有隱藏的政治意圖,因此在提防政府「帶風向」的行為之時,也該將同樣的警戒意識擴及那些廣受喜愛的網紅身上。

陳信聰認為,現在政府操作輿論的手法比以往更細膩,也更聰明,因此基本上不可能從預算編列上得知所謂的網軍或側翼相關支出。更何況,還有所謂「自乾五」(中國用語,「自帶乾糧的五毛」之簡稱)類型的操作者,「他也沒拿錢,可是當他變得很有影響力的時候,他自然就可以拿到經濟、政治或其他商業上的利益。」

那麼,面對政治組織操作輿論的現象,人民是否就一籌莫展,只能自求多福?不盡然。陳信聰表示,若把媒體與政府之間的關係拉長來看,四十年前媒體由政府把持,要進電視台工作一定要經過身家調查。後來,民間媒體慢慢成長茁壯,從黨外雜誌、自立報系一直到後來的民視,展現出抗衡官方敘事的民間力量。「所以當一個政府想盡方法去控制、壟斷媒體的時候,就一定會有另一個反撲的力道出現。」他說,近來帶風向已經變得很困難,因為網路上有太多競爭者,不是政府能夠壟斷的。

陳信聰說,這是一個尷尬的時期,網路很強、政治人物很懂得利用風勢,導致大家無所適從,但他認為「等這一段亂七八糟的風飛過之後,會有比較值得信賴而且比較正向引導的東西出來,不一定是網路或傳統媒體,但我在這件事上比較樂觀。」

(原文授權轉載自「卓越新聞電子報」,原標題為〈劉致昕X李雪莉X陳信聰|真相製造時代,公共議題還能有話好說嗎?〉。)

|延伸閱讀|