你要想發聲,你就得沒了名字

這麼流行凡俗的名字,就像位居北方、還稍微看得見路燈的京卡(Jinka)小鎮,或任何一座更靠近文明的城市,整條街上盡是「OBAMA」的招牌,也許左邊一間OBAMA修車廠、後面一間OBAMA咖啡(還可以帶回家),熙來攘往的路人們,十之八九身穿印有OBAMA大字的襯衫。「歐巴馬是我們的驕傲!」人們說。

但在南方質樸原始的部落,或者更精確地說,Gibe III水庫即將落成的Omo河川下游,即使人們的名字聽起來多麼相像,即使他們對自己的名字感到無比驕傲,即使他們對貌似觀光客的我們傾訴近期來Omo水位的下降、農漁獲量的劇變、對水庫的擔憂、對政府的疑竇,只要一提起過去誰誰誰的「名字」被引用在外媒的報導,或國際NGO的報告中,就神色警戒,沒忘記隨後引來的殺機、牢獄之災。

2013年10月,總部設於美國的allAfrica到衣索匹亞採訪關於水庫的看法,居民小心翼翼不敢回應。allAfrica將:「我不敢說,拜託不要問我。」這句意味深遠、帶有訊息的話語放入報導,卻沒想到,當局立即找出說這句話的居民,拷問他,逼其吐實,最後將他推入監獄。

住在京卡小鎮的黃豆先生,過去曾協助BBC、French TV等外媒拍攝關於衣索匹亞文化議題的紀錄片,三年前,兩位經驗較淺的朋友分別在處理水庫議題時,不慎戳中政府敏感神經,被官方通緝,鋃鐺入獄好一陣子。藉由外媒的協助,才逃往美國與法國。「我朋友說,他們再也不想回來了!永遠!」

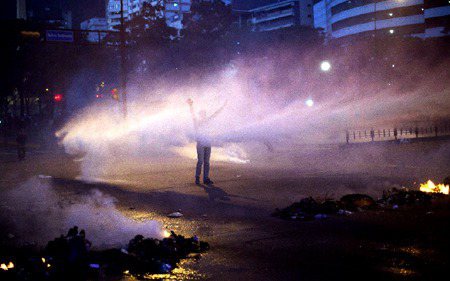

長期研究Omo河川與水庫議題的國際河流組織(International Rivers)、國際生存組織(Survival International)皆表示,南方各部落已受政府大規模鎮壓,先前部分攝影師發表圖文時,未幫受訪者使用「化名」掩飾,導致當地居民坐牢、人間蒸發的情形加劇,政府也如火如荼展開對國際媒體、水資源調查研究者的逮捕、驅逐。逼得他們也暫停駐點的任務,將全體人員撤出衣索匹亞,以策安全。

即使是部落領袖,也開始學會保住自己的安全。慕西(Mursi)族一位英文流利、常受國際組織援助飛往歐美各國,協助研究部落傳統文化的酋長說:「我受訪都用假名,政府找不到在國際批評他們、發表新水庫意見的是誰啦,哈哈哈!」

一名衣索匹亞人形容得露骨:「水庫這檔事,是有穿衣服的(政府)和沒穿衣服的(部落居民)戰爭。」目前看來,沒穿衣服的人,有真實的聲音,卻必須落得偷偷摸摸的姿態。在全世界,我們能看見,這是一場最終誰能奪得筆、搶到鏡頭、取得麥克風的戰爭。

至於持著筆、鏡頭、麥克風的外來者,更須小心翼翼,否則一不小心就反轉刀背刺向無辜的一方。在如此不自由的國度,只有極少數人敢以性命換取自由的價值,與政府正面交鋒;多數人已痛定思痛,決定忘了自己的聲音(保持緘默)或放棄自己的名字(使用假名)。

介於其中的我們,除了以觀光客之姿輕描淡寫外,也必須學會隱藏自己的真實身分、背景,偶爾甚至是姓名、國籍。

你要想發聲,你就得沒了名字

一個早晨過去,太陽更高了。部落的族人們疾呼全身浸泡在水裡的我們:「鱷魚快要出來曬太陽了,快快穿好衣服上岸!」若沒跳進Omo河洗過澡,還真難體會口乾舌燥的天氣裡,這條河川是多麼珍貴的恩賜;也更難想像水位已劇烈下降的Omo河乾涸後,會帶來多嚴重的貧脊。

隔壁哈默(Hammer)部落的年長婦女徒步30公里來取水,揹著一堆寶特瓶,長長的奶子垂在水邊,不諳水性的她們卻反覆掉落瓶子、看著它們被沖走,一再拜託泡在水裡的我們幫忙撿,順口要幾塊肥皂。

我們上岸時,看見上游愈來愈多髒黃的碎屑、泡沫、樹枝、甚至疑似排泄物緩緩飄來。沙子發燙,遠方又出現了小型的龍捲風,漫天飛舞的沙塵旋轉起來很是夢幻,這在南方部落是常有的現象,但氣氛就是不對。

族人一直和我們索討擦傷口的藥、點眼睛的藥……我突然想起楊索〈失去部落的卡拉杜族人,描述興建石門水庫後,三度遷村的泰雅族卡拉杜族人的痛苦命運:1957年,政府承諾集體遷村的好處以及十倍的補償;1963年,石門水庫無預警洩洪,奪去無數族人性命與家園;再次遷村時,族人被政府安置於貧脊濱海沙地與海水倒灌區,失去謀生能力,在飢餓及恐懼中度日;1989年又因鎘汙染事件,大批年輕人死於頭痛、烏腳病。

人命一一凋零,傳統早已消亡,部落也終究是散了。

突然覺得,已不在乎自己被盯梢,或身陷囹圄,只希望能保住最重要的紀錄文字、影像與聲音,安全離境。事實上,我和攝影師的姓名已經被政府列入逮捕名單。一次在衣索匹亞、肯亞邊境小鎮的餐廳內,和一群導遊自我介紹,對方聽見攝影師名字瞬間,面面相覷了幾秒。後來我們才知道,政府有令:「兩位台灣人造訪Omo河流域,名字是……,一旦發現他們,立即帶來警局!他們在當地問些和水庫有關的東西。」

走在街上,總不時有人近身探詢我們是否記者、研究者?不,只是觀光客。現在職業是?學生。來自哪個國家?捷克…。學校念什麼?語文…。名字呢?小花…。儘管我們的筆記、相機裡記錄著鐵錚錚的事實,都是來年即將消亡的性命抑或是部落生活的光景,然而心中早已明瞭,在未來公諸於世的版本中,我們對於聊過天的當事人,必須使用假名予以保護。

假名可能還不夠,否則就像2006年3月台中一所國中的師生戀曝光,媒體以「不淪戀」未審先判,還製作共浴模擬圖,將未成年女子的畢業照放在一旁,只在眼部做了馬賽克,臉、唇、髮型都顯而易見,做做樣子說是要保護未成年當事者,實則將其逼入崩潰邊緣,其師更走上絕路。在衣索匹亞,事實揭露的程度,更是關鍵性決定了政府逮捕、清算一個人的速度。

可是,我試圖想像,站在一位擁有「知」的權利的閱聽眾角度,我有權利懷疑這樣一則試圖掩飾某些事實的報導,真實性究竟有多少?而站在一位不願粉飾太平的新聞工作者立場,更是不論在義務上或道德良知上,都難以容忍偷雞摸狗的事實。也就不難理解為何連經驗老到的BBC、CNN,過去還都以真名呈現,導致受訪者陷入麻煩。

但我們終究必須學會保護,學會妥協。那是追求真相的無奈,殘酷時局的妥協。只有暫時拋下姓名,才獲得一點點傾吐的自由。至少,在成功離境後,向國際社會闡述水庫的故事時,我們可以使用真名以示負責,即使被衣國列入黑名單。假名像是免死金牌,可真名卻像是要說服人們,真實依然存在。

我握住相機,一張張黑膠布依然厚實地貼住攝影機廠牌與型號的字樣,幫助我們維持每一趟行程的低調。然而,我們早該知道,從那一刻起,我們早已和我們的相機一樣,難以與真實身分並存;也和鏡頭前必須隱姓埋名才敢發聲的人們一樣,暫時沒了自己的名字。

我想起離開京卡小鎮前,昏黃的餐廳一角,黃豆先生說:「我和你們說了一切。任務完成後,我們就什麼都不要說,你們得快快回到台灣,把報導發表出來,我呢,我要去南非了!哈哈。」我想他是在說笑吧,家人都在衣索匹亞。「講真話之前,先準備好你的簽證。」他說。