陳紫吟/《抵抗的義務》:什麼時候公民有義務犯法?

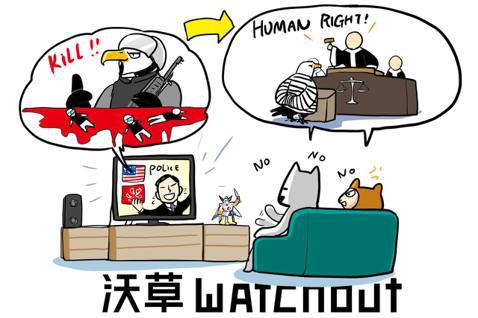

政治哲學家羅爾斯(John Rawls)認為公民抗命(或譯為公民不服從,civil disobedience)的要素在於:基於良心、公開違法,且非暴力。羅爾斯的理解在當下相當流行,讓許多人認為公民倡議不能採取暴力手段,然而並非所有哲學家都支持這種說法。美國東北大學的哲學家戴瑪(Candice Delmas)就認為暴力不但不該排除,而且有時候是恪盡義務之所需。

一般認為人民有守法的政治義務。政治思想家霍布斯(Thomas Hobbes)認為一旦國家建立,所有人都必須服從主權者以及主權者制定的法律,以免退回「人與人互相對抗」的殘酷自然狀態。哲學家洛克(John Locke)則強調,若法律無法維持,人們的生活會很不方便,許多重要權利也無法獲得良好的保障。

既然守法如此重要,公民抗命似乎就只能是一種條件嚴格的例外情況。然而,戴瑪在《抵抗的義務》一書裡提出了不同意見:守法義務不是人唯一的政治義務,有時候為了恪盡政治義務,人必須犯法,甚至暴力犯法。

抗命不見得要有禮貌

相較於羅爾斯理解的公民抗命,「暴力破壞、非公開、逃避法律制裁、不遵守文明禮儀」的抗命形式通常不為人所接受,戴瑪將這些抗命形式統稱為「非文明抗命」。對戴瑪來說,公民抗命和非文明抗命都是「有原則抗命」的形式,它們都是人們基於良心所採取的違法行為,都正當。

戴瑪認為羅爾斯的公民抗命條件太嚴格,如果抗命必須「公開、非暴力、接受法律制裁」,那社會上的諸多壓迫和不正義將無法被看見,更遑論被解決,弱勢群體也會更難對抗結構造成的不公平(戴瑪稱之為「撒瑪利亞危險,persistent Samaritan perils」)。

在許多情況下,戴瑪認為人有義務採取「非文明抗命」而不是「公民抗命」。例如暗中協助難民(非公開的抗命)、匿名爆料揭露政府弊案(逃避法律制裁的抗命)。在這兩個情境下,採取「非文明抗命」的手段顯然較為有效,知情的爆料者會因為代價較低而更願意揭露弊案,難民則能獲得立時的援助,得以脫離困境。

誰跟你公民朋友?

戴瑪認為,「非文明抗命」能擴大「正當的抵抗手段」範圍,使壓迫問題和不正義更容易被揭露,也認為「非文明抗命」和「公民抗命」的區分,能戳破虛假的文明規範。

台灣許多人強調我們應該避免「撕裂社會」,例如為了讓不同意見者好好相處,必須維持一定程度的禮儀,因此倡議者應該溫良恭儉讓,才有人願意聽,即使別人反對你、對你破口大罵,你仍然必須保持禮貌,以避免「嚇跑」中間客觀理性選民。

戴瑪認為,人們之所以強調文明禮儀是為了維護「公民友誼」。照亞里斯多德的說法,在公正政體裡,公民友誼維繫公民,讓他們關心彼此的幸福和共同價值。然而對受壓迫者來說,公民友誼只是虛假的謊言,因此他們必須透過沒禮貌的非文明抗命,來質疑社會是否確實重視這種友誼。

台北大學學生的沒禮貌行動

舉例而言,去年台北大學校慶時,校內學生為了抗議「校慶點名制度」使得學生必須放棄參加同志大遊行活動,因此在校慶典禮上,將國旗換下、升上彩虹旗。抗議學生主張,校慶每年都和同志遊行撞期,而在此次抗議行動之前,他們曾多次與校方溝通卻都遭到拒絕,因此才會選在校慶時降下國旗抗議。

降下國旗雖然不至於違法,但根據校方事後想議處抗議學生這一點看來,這項行動很可能違反了校規,在此事件登上新聞版面後,校外人士的反應則告訴我們此行為屬於「非文明抗命」,他們批評抗議學生「褻瀆國旗」、「不尊重國家」、「丟臉」也批評校方「教育失敗」,也有人藉機針對同性戀群體發表羞辱和歧視言論。

這場抗議會發生,顯然是因為校方輕視或忽略了同志遊行活動對於性少數群體的意義。雖然目前在台灣,相同性別的兩人已經有結婚的權利,卻不代表社會上針對性少數的歧視已經完全消失,性少數仍然屬於被壓迫的群體,他們因此有權藉由「非文明抗命」來主張:社會上某些人(例如反同團體)根本不在乎所謂的公民友誼。

基於以上,根據戴瑪的論點,以下主張將是無效的:既然你們不尊重國家,那我們也不需要尊重你們(性少數群體、支持保障性少數群體權益的人)。

更進一步的說,異性戀群體並未遭遇此種歧視,基於期望促成社會公平的理由,有義務在性少數群體遭受壓迫時挺身而出。

違反義務的表現

戴瑪主張政治義務也包括抗命義務。這不只適用於受壓迫群體,也適用於優勢團體。當人受惠於不義安排,例如男性可能因為社會上的性別歧視和厭女氛圍獲得比較多的工作機會、不分擔家事時不容易被譴責;異性戀也可能因為社會上歧視同性戀的現象,確保異性戀群體可以一直是「唯一正常的性傾向」這個分類。

這些優勢群體不只不應將這些好處視為理所當然,甚至有義務拒絕獲得這些好處(好處也包含不會受到歧視,畢竟「被歧視」本身就是一種讓人不悅的事情),同時也有義務譴責這種不正義。

舉例而言,在日前剛結束的總統與立委選舉中,投票給總統候選人韓國瑜的選民就有未履行其政治義務的問題,因為韓國瑜曾多次發表性別歧視言論;在競爭不分區立委席次的19個政黨中,選擇投給中國國民黨、安定力量和台灣民眾黨的選民,也都有未履行其政治義務的問題,其中,中國國民黨和台灣民眾黨皆以性別歧視聞名,安定力量則直接以反同和反對婚姻平權作為其政治主張。面對不正義卻不挺身而出,甚至支持懷有歧視心態的候選人及政黨、使社會上壓迫情況的程度加劇,這正是違反政治義務的表現。

值得一提的是,有些人在面對特定議題,例如婚姻平權時,往往會自稱中立,也就是不支持但也不反對,這樣的主張讓他們懷有某種優越感,自認是混亂社會中最理智的人。不過根據戴瑪的主張,他們既未拒絕由不義安排中獲得的好處,又對受壓迫者的處境視而不見,其實和反同團體沒有太大的區別,同樣都是未履行其政治義務。

同樣的,社會上的順性別男性,也不該因為自己從未發表過性別歧視言論就自認是「好」公民,他們其實有義務做得更多,例如抨擊發表厭女言論的人。

一個都不能少

照戴瑪的說法,政治義務不只是守法就好,在實質上尚未達到公平的社會,抗命義務同樣是政治義務,因而抵抗不義是我們每一個人的責任。

那麼,實際上我們應該如何認識到此義務並著手履行之,戴瑪認為我們應該培養警惕和開明的公民美德,前者涉及思辨,後者則和同理心有關。值得注意的是,戴瑪強調,受壓迫者必須是優勢團體開明表現的受益者,換言之,我們不能主張受壓迫者應「同理」優勢群體,舉例而言,我們不宜要求性少數群體要體諒反對婚姻平權的異性戀的心情,戴瑪認為這是優勢群體的自視優越。

為了使我們的社會能夠更接近平等,改寫教科書或許是必要的,除了更加強調思辨和同理心培養的重要性,也應該以戴瑪的「有原則抗命」取代中學公民科及大學政治學教科書裡「公民抗命」的概念。譴責不正義並非容易的事情,然而任務的困難不應該是我們不履行義務的正當理由。