邱怡嘉/歧視性言論應該自由嗎?

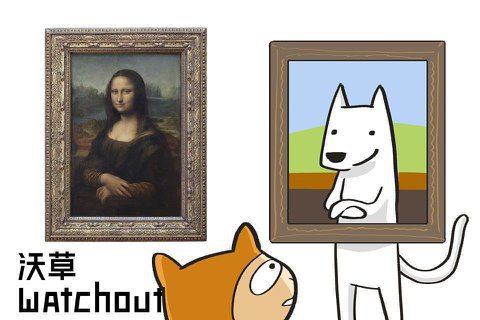

查理周刊事件中倖存畫家魯茲(Renald Luzier):「這次,他們失去幽默感、也失去赤子之心。很抱歉我們又畫了穆罕默德,但是我們畫的穆罕默德,也只是一個正在哭泣的人。」

查理周刊事件激起許多關於言論自由的論辯,特別是對於歧視性的、嘲諷性的甚至仇恨性的言論是否應予管制的爭論,事實上,這在查理周刊事件發生以前就是眾人爭執不下的議題,過去曾發生的丹麥漫畫事件,正是因丹麥某報社刊登了數則疑似蔑視伊斯蘭教先知阿拉與穆斯林的宗教信仰的漫畫,激起各地穆斯林的抗議與暴動,在這場抗議中,歧視性或嘲諷性的言論是否應該受到禁止,言論自由是否應該退讓給多元文化的不同價值,成為了亟待政府、學者與社會大眾共同思索的議題。

然而,無論是查理周刊事件抑或是丹麥漫畫事件,在應否管制歧視性、仇恨性言論的爭辯中,核心的問題都是在問:「什麼是言論自由?」,我們應該如何理解言論自由?對這個問題的澄清將有助於我們理解關於言論自由是否有界限的爭論。

以結果來考量是否保障言論,可能會導致危險

到底保障言論自由是為了什麼?一種相當主流的看法認為,之所以要保障言論自由,乃是為了讓個人與社會能夠獲得某種結果,這個結果可能是促進民主政治的良好發展、增進個人間的意見溝通或者是讓言論得以在爭辯中尋求真理,這一種看法將言論自由視為促成這些結果的一項工具,從而,只要是無法獲致這種結果,甚至對於結果有害的言論都有可能受到限制,例如誹謗、侮辱或仇恨言論在此一看法下都是可以合理限制的言論類型。

然而,這種對言論自由的工具式論證是相當薄弱的,其中潛藏了諸多危險,例如眾人的偏好可能會因此藉由法律來壓制少數人的言論、工具式論證也可能無法正當化為什麼政府要容許某些類型的言論(例如猥褻言論)以及最重要的,工具式論證會支持國家以社會基本價值為名來限制某些「政治不正確」的言論,這些存在於工具式論證中的弊害對我們的警示是,倘若我們保障言論自由只是為了追求某種結果,那麼最終這個結果可能會反過來限制我們自己,假設我們認為唯有促進社會秩序的言論才有保障的意義,或是只有促使政治進步的言論才有保護的必要,那麼我們就將自己投到了可能的危機裡,因為某些人偏好的不是大眾喜歡的言論、更不是什麼有助於政治發展的言論,因此這些人的偏好可能就會因眾人的指責或排擠而受到限制,或者,因為言論自由關注的是促進民主政治運作的言論,那麼藝術、個人或宗教性言論的自由與否似乎就沒那麼重要了。

在查理周刊事件的辯論中,支持管制言論自由或宣稱言論自由有其界限的人們,大抵都採取這種工具式的論證,而認為此種言論對社會和諧沒有助益、造成被歧視者在民主社會中的地位被貶低以及此類言論的道德正當性薄弱等等,但這些說法終究難逃工具式論證所潛藏的諸多危機。

保障言論自由是尊重個人作為道德責任的主體

反對管制者,大多是典型的自由主義者,例如古典自由主義者彌爾(John Stuart Mill)認為言論自由有助於個人幸福、有益於發現真理與活化真理的深刻性,況且言論本身並不會傷害任何人,除非言論能夠急迫且直接的與某種傷害行動相連結,否則沒有管制的必要,而近代的自由主義者在面對歧視性、仇恨性言論時,更有認為我們應該學著與這些言論共同生活,這些言論縱使讓人感到不愉快,那也只是一種個人能否忍受言論帶來的痛苦的能力問題;或者更化約的說,那只是一種情緒上的不舒服而已。

這種論點受到多方的質疑,其中一個重要的指責是,自由主義者在這個問題上忽視了歧視性、仇恨性一類的言論可能帶來的對被歧視群體(或被仇恨群體)的尊嚴的貶損,這種尊嚴是指一種被社群公平對待的社會地位,歧視性與仇恨性言論損害了這種社會地位,從而使得被歧視的群體有可能在社會上遭受不公平的待遇。

德沃金(Ronald Dworkin)則從另一個方向切入,他認為言論自由是一種正義的政治社會裡的基礎要素,在這類社會裡,政府應該視其成年成員為有道德責任的主體(moral responsible agent),這項主張包括兩個面向:

- 具備道德責任能力的人們有權去塑造對他們來說什麼是良善或不好的政治或生活的觀點,只有當我們堅持「沒有人有權為我們決定該聽或該讀什麼」,我們才能夠維護我們的尊嚴。

- 具有道德責任能力的人們,有責任形塑自己的信念也有責任將此信念傳達給他人。

德沃金之所以考慮這兩個面向,其目的在於說明政府統治的正當性從何而來,也就是只有在平等尊重個人的道德責任能力的原則下,政府的所作所為才能有正當性,從而,在言論自由這個問題上,無論一個人所偏好的是什麼樣的意見,只要我們尊重他的道德責任能力,我們就沒有理由限制任何言論,即便這類言論是多麼具有傷害性,或這種言論充滿冒犯、仇恨與歧視,一旦我們承認個人是具備道德責任能力的主體的話,就不應該只因為多數人討厭某種類型的言論就予以限制,這種不考慮他人,就擅自決定「什麼可以說、什麼不可以說」或是「什麼可以看、什麼不可以看」的法律只是在限制他人的個人自主、蔑視他人對其人生的信念,因此沒有正當性的。

政府行為的合法性必須經過言論自由這一關

此外,言論自由並非只是一項自由權的保障而已,德沃金更將言論自由視為政府統治的合法性(legisitmacy)要求,也就是說,政府如果要制定任何法律或政策,都必須經過民主程序的加持才是合法的,但如果我們不讓社群裡的所有人都能夠以他偏好的方式表達他的看法的話,那這種程序就是不民主的,因此,唯有讓言論自由開放,民主程序才能健全,我們的法律或政策也才有正當性。

從而,即使是歧視性、仇恨性或嘲諷性言論也應該讓它們能夠在社群中表達出來,讓這類言論與其他人的言論一樣能夠在社群中受到平等的考慮與尊重,再者,歧視性、仇恨性或嘲諷性言論作為說話者表達他的意圖的一種方式,如果我們要求這種言論必須用更不冒犯的修辭重新潤飾的話,不僅可能因此失去了它原有的意思,更可能使得我們失去隱含於這類言論中的重要訊息。

如果我們要正當化對言論自由的限制,就應該讓社群中每一位成員都有機會表達對這種限制的看法與信念,即使是用歧視性、仇恨性或嘲諷性的方式表達也應該受到平等的考慮,唯有讓各種言論都能夠自由公開的發表、參與公眾的辯論,社群所採取的法律才有其合法性,我們對言論的限制也才能夠獲得正當性。

無論說的是什麼,我們都有權如此嗎?

從德沃金的理論脈絡來看,他毋寧會認為,即使查理周刊跨越了某些人、某些宗教所能夠忍受的界限,但這些言論作為查理周刊涉入這個社會的方式,它參與了一個更廣泛意義下的公眾辯論、展現了某種價值觀、生活方式與信念,縱然這些言論令某些人感到不受尊重,但尊重的意義不應只是要求社會配合多數人的價值觀與情感,而是同樣的尊重那些不被多數看到的那些少數人的意見與生活方式,歧視性言論、仇恨性言論、猥褻言論或色情言論都一樣,作為言論自由中的幾個尖銳的議題,事實上都是個人生活方式中的一種,以及其對自我的一種定義,一個正義的、民主的政治社會應該平等的尊重他們的選擇,即便他們所選的是冒犯性的、傷害性的意見表達。

然而,我們真能像德沃金的理論所說的那樣,有權說任何話、表達任何言論嗎?其實德沃金的理論就整體來說是存有爭議的,幾種主要的批評認為,首先,德沃金將女性主義宰制論認為「色情言論對女性客體化、性工具化以及對性暴力的描繪,對女性造成了一種消音作用,甚至助長了以男性為主的社會對女性的宰制與歧視」的看法簡化成「某種特定價值觀對他人信念的壓制」,引起女性主義者與批判法學家們的反彈,他們認為仇恨言論、色情言論對於性別意識或階級造成的壓迫是存在的,德沃金不應該只用平等/自由或道德責任能力等說法就加以迴避;此外,德沃金雖然宣稱他的理論只適用於「一個正義的民主政治社會」,但有論者質疑,倘若真的面臨了一些極端言論,例如種族清洗一類對人權重大侵害的言論時,德沃金是否還能如此輕鬆的堅持其立場?最後,仇恨言論、歧視言論亦或是色情言論,到底對人類社會造成什麼影響,仍必須求助於經驗研究的調查,德沃金的理論未免有過於理想化的疑慮。

不過,言論自由作為政府行為合法性的主張,則是德沃金對其他言論自由理論設下的一個難題,亦即,我們要如何看待言論自由在民主程序中的地位?如果說言論自由可以受到限制的話,是否就表示了某些言論不會被民主程序考慮?排除掉某些意見的民主程序還是民主的嗎?如果只有以和諧、尊重的方式發表的言論才能自由的話,就表示了民主程序不願意將某些表達方式納入考量,那麼這種將某些人的偏好(例如,用某些令人厭惡的方式表達言論)排除的做法還能叫做民主程序嗎?德沃金設下的這個合法性難題,成為後續的諸多言論自由理論必須面對的挑戰。

言論自由作為一項重要的權利,是否有其界限仍在爭論之中,德沃金的理論以其平等自由主義的基礎,主張每個人都應受到平等的關懷與尊重,並由此推導出言論自由不應限制的結論,不過,德沃金的看法作為言論自由爭論中的一部份,仍待更多的考慮與驗證,畢竟言論作為個人間或是個人與社會的一種溝通、交流的方式,牽涉到的經常不只是個人是否自我負責或是有無道德責任能力的問題而已,而是更大範圍的,或是更為潛在的對社會結構、階級的影響,因此,「言論自由是否應該有所限制?」作為人類社會中長久的難題,仍待更多的公眾討論與研究。