笹沼俊暁/從日本二戰後的社會發展,看台灣新冠病毒「總體戰」

2021年9月以後,日本的疫情好轉,民眾似乎鬆了一口氣,享受久違的「休假」。

東京舉辦奧運的前後,正如許多專家們所預想,日本疫情變得十分嚴峻,造成了醫療崩潰和大量死亡,但不久後感染人數莫名其妙地急速降低。專家們提出各種各樣的意見,不少人說是政府所推行的疫苗政策奏效,但單靠疫苗,無法說明感染人數如此急速降低的理由;有的人表示是急速增殖的病毒引起了自我崩壞作用;有的人則推測是因為季節周期的關係。

然而近幾週來,變異病毒Omicron開始在全球蔓延,使得民眾再次陷入恐慌。對此,新首相岸田文雄提出了「鎖國」政策,禁止所有外籍人士入境。這個「果斷的措施」獲得了不少民眾支持。不過,日籍人士返國後仍只要待在自己家裡即可,沒有嚴格地限制隔離時間,還可隨意出門享受自由,也被人諷刺這樣的隔離根本不能說算是隔離。而且,連外行人也能發現,病毒不可能挑選國籍感染,此措施不僅不太科學,其背後也很可能存在著某種種族歧視和排外情緒。

再加上事情發展至此,厚生勞動省依然堅持採用準確度相當低的抗原檢測(快篩),被許多專家糾正,仍不願意使用核酸檢測(PCR)。結果如眾人所預想,近來陸續在各地發生Omicron感染,目前日本國內的感染人數急速增加。

具備民眾主體性與自發「共同體」意識的台灣防疫

如曾在此專欄〈日本防疫政策的失敗與大日本帝國的亡靈〉一文中所探討,2019年爆發COVID-19疫情後,日本政府的防疫政策始終欠缺科學根據和一貫性戰略,其失敗模樣,令人想起從前大日本帝國戰敗的歷史,彷彿現在又要重演。

不少日本人乾脆表示,應該學習台灣!近來,媒體上的部分政客、評論家再三主張:中國防疫政策成功的原因是國家統管、監視民眾的權限強大,作為民主主義國家的日本無法照做,若要改善防疫對策,必須修改憲法才作得到。不過另一方面也有不少人反駁,認為至今日本政府連最低限度的科學措施都沒有實行,修憲以前不如先認真學習台灣的相關政策,台灣也是民主主義,合理且科學的防疫政策和民主政治不一定衝突。

事實上,我也認為,雖然近來Omicron已引起社區感染,使得台灣民眾再度緊張起來,但至少與日本比起來,不,與全世界大多數的國家比起來,台灣的防疫政策確實更合理且完整。而且,據我觀察,台灣的防疫政策並非光靠國家權力由上而下地限制民眾行動,相當大的部分似乎基於民眾自身的主體性和自發性的共同體意識。這應該可以說是台灣草根民主主義的成果之一。

由此,我們仍須留意,即使台灣的政策不是國家權力單方面強迫民眾,但管理社會的系統自然而然被強化,並且防疫政策的「成功」似乎也加強了民眾的國家、國族意識。我雖然不太了解中國大陸的情況,但即使政治背景和程度有差異,這很可能是兩岸共通的社會現象。

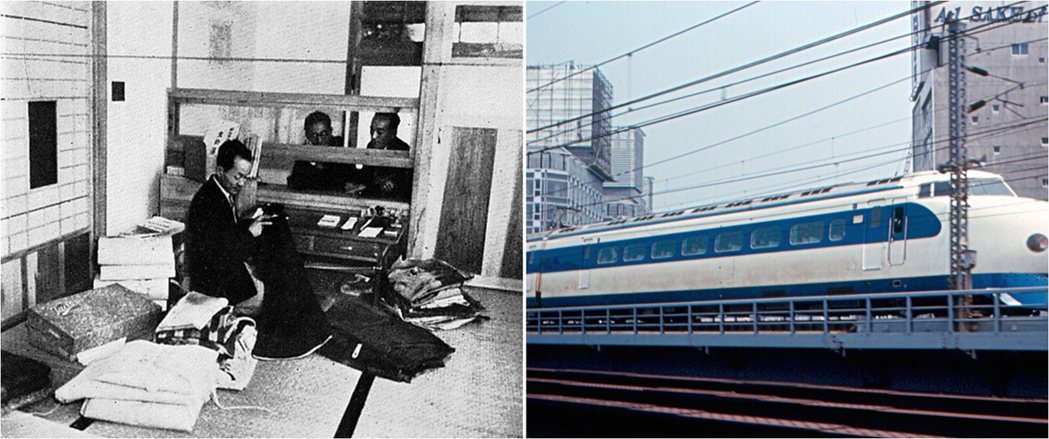

在此種情況下,我有時想到二次世界大戰前後,日本和其政治、社會、經濟、文化的連續關係。因為,日本「戰前/戰後」的關係,不僅令人聯想到現今台灣海峽兩岸之間的異同,也似乎與台灣解嚴前後的關係有某種類似性。

在之前的文章〈日本的戰後民主主義,對當代台灣民主有什麼意義?〉中,我們以丸山真男的思想為例,探討日本的「戰後民主主義」如何試圖克服大日本帝國的極權主義。那麼,二戰後日本是否真的改變了「戰前」的政治社會結構?戰後民主主義是否完全克服了大日本帝國?本文將從此角度探討日本民主主義思想的起源,並且藉此進一步探討現代台灣的問題。

戰後日本的經濟繁榮,其實是在戰前基礎上發展的

事實上,關於「戰前和戰後『連續』還是『不連續』?」此問題,已有各式各樣的論述。然而,我想在此介紹稱之為「總體戰(total war,總力戰)體制論」的一種「連續論」。1990年代以後,日本學術界中這個論述受到矚目,它不僅能夠說明二戰後日本的經濟、社會、思想本質,重新探討當代台灣時,也可能提供某種幫助。

何謂「總體戰體制論」?從前不少人曾探討過戰前/戰後的連續性,但他們大多認為,二戰後日本留下或復活的「戰前」,代表著與戰後經濟成長和民主主義矛盾的因素。但經濟學者野口悠紀雄曾在《1940年體制:與「戰時體制」告別》(1995)一書中表示,戰後日本的經濟成長,並非擺脫「戰前」的結果,而是於1940年左右為應付世界大戰打造出來的行政、經濟制度基礎上,才能實現的。

野口指出,戰後日本的《日本銀行法》,原本是於1942年為加強控制經濟金融的行政權力,以納粹的銀行法為範本制定而成的,二戰後此法律仍繼續存在下去,充當高度經濟成長時代日本金融政策的基礎。還有,「終身僱用」、「年功序列」、「企業別工會」等,經常被視為二戰後的日本經營特色,這些其實也是在《國家總動員法》(1938)下,為順利動員人民而打造出來的,保護員工、讓勞動關係和諧的制度。還有,所謂「農地改革」通常被視為戰後美國占領政策的一環,但二戰時日本政府早已藉由《食糧管理法》(1942)與《借地法》、《借家法》(1941)試圖解體地主制。

簡而言之,這些行政、金融、經濟系統原本的目的,是更加順利地進行「國家總動員」。二戰後這個目的被換成經濟成長本身,在此基礎上,日本實現了戰後的經濟繁榮。

有做為國民的個人自覺,反而方便社會動員

關於這件事,社會學者山之內靖提出了更加綜合的論述。山之內曾在《系統社會的當代位相》(1996)等著作中表示,野口所提的1940年體制並非日本獨有的特殊現象,而是第二次世界大戰時,為應付總體戰,各國普遍營造出類似的系統。

他解釋,通常第二次世界大戰被理解為「非合理且極權的法西斯體制」與「合理且民主的羅斯福新政體制」之間的衝突,不過實際而言,不論法西斯體制或羅斯福新政體制,雙方都強力推行國家官僚機構的巨大化,且創造出社會中任何組織都能受到控制的中央集權秩序。第二次世界大戰須在此種「系統社會化」概念中加以理解。法西斯體制與羅斯福新政體制的差別,也應視為此框架中的細分類。不僅如此,第二次世界大戰後,「系統社會」籠罩世界各國,在某種意義上,我們直到現在都活在此框架中。

在此種社會理論的影響之下,日本學術界中「戰後民主主義」的思想也受到重新探討。如前所見,二戰後丸山真男等日本許多知識分子經常強調「近代」、「民主」、「個人」、「主體」這些概念,以批判大日本帝國的極權體制,且試圖創造出民主日本。他們所提的「個人」、「主體」,並非否定「國家」、「民族」的無政府思想,在他們眼中,這些就是建立近代國家和國族主義不可欠缺的基礎。而且,他們並非是在日本戰敗後突然開始提到這些概念,而是丸山真男等人在戰爭體制之下,也一貫主張日本須培養出近代個人主體,因此二戰後他們的言行經常被理解為「對於軍國主義的抵抗」,受到眾人的尊敬。

然而,社會學者中野敏男在《大塚久雄與丸山真男:動員、主體、戰爭主體》(2001)等著作中表示,丸山等人所提的「個人」、「主體」概念,不一定與戰爭體制全面矛盾。因為在總體戰體制中,為了更有效率地動員民眾,必須讓每一個國民「主體地」參與戰爭體制。也就是說,丸山真男等戰後民主主義者們所視為理想的,基於「個人」、「主體」的國民共同體,其實是為應付現代總體戰必須建立的政治體制。若民眾都欠缺作為國民的自覺和主體性,國家根本無法順利地進行社會動員。

藉由戰爭與悔恨,讓戰後日本的民族共同體意識更穩固

社會學者小熊英二在《〈民主〉與〈愛國〉:戰後日本的國族主義與公共性》(2002)一書中更進一步探討此問題,指出所謂戰後日本民主主義思想的起源,正在於總體戰體制中。

小熊表示,第二次世界大戰時,日本政府雖然呼籲「國家總動員」,但在以陸海軍為首的官僚系統中,派系主義和不負責任作風到處蔓延,根本無法進行具備統合性和合理性的總體戰,統制經濟不斷造成貪汙風氣,民眾生活中的社會倫理也受到十分嚴重的損害。

他解釋,二戰後,許多人士認為日本戰敗的理由在於這種總體戰體制的失調,就他們而言,「近代」、「民主」、「個人」、「主體」這些概念,其實是為了批判且克服這種情形的思想表現手段。不僅如此,雖然總體戰體制沒有正常運作,但藉由全民共通經歷的戰爭經驗和對此的悔恨情緒,二戰後日本民眾的國族共同體意識變得更加鞏固。

在此種「悔恨共同體」的國族情緒之下,戰後民主主義者們試圖重新創造出基於「近代」、「民主」、「個人」、「主體」,更加合理且有效率的總體戰體制。小熊表示,這樣的戰後民主主義思想,確實有極大的歷史意義,但同時也有某些侷限。

台灣的社會制度,站在什麼樣的基礎上?

我雖然不是台灣史研究者,但來台灣後,有時想到此種「連續論」。一般而言,1980年代末台灣解嚴後,言論思想自由大幅改善,民主主義和本土主義論述愈來愈盛行,與從前戒嚴時代相比,現在台灣社會的變化可說滄海桑田。但我懷疑,即使有「轉型正義」,但現在台灣的國家、經濟、社會結構,是否仍繼承著國民黨獨裁時代為對抗中共而建立的全民社會經濟系統?因為,即使政治思想轉換,管理全民的行政官僚系統仍不可能就此解體。

例如,現在台灣政府為進行防疫措施,運用全民健保卡制度,而這是以全民身分證的存在為前提。我們該記得,全民身分證原本是冷戰時期國民黨為全民兵役制所頒布的制度。也就是說,這可以說原本是為國民黨為了在台灣建立總體戰體制打造出的制度之一,而現在民進黨政府拿來進行以新冠病毒為敵的總體戰,重新利用它管理人民。

事實上,許多民主國家根本沒有這種管理全民的身分證制度。例如日本直到2016年才開始頒布「個人編號卡」(マイナンバーカード),但卻遭到許多人士反對,目前民眾並沒有義務要帶著這張卡片。

我推測,現在台灣盛行的所謂本土主義和台灣國族意識,也可能是以日據時代及國民黨獨裁時代打造出來的、以台灣為範圍的全民社會經濟平台為基礎。而現在台灣民眾的民主意識的背後,必定也有日據時代和國民黨時代、以台灣為範圍的全民共通歷史經驗,就如從前日本的戰後民主主義,以全民共通的戰爭經驗和悔恨情緒為基礎一般。這種全民共同體意識和在此之下培養出來的「主體性」,不僅不一定與國家行政系統衝突,也可能是讓國家更順利進行全民動員的重要因素。

民主主義的防疫

如前所述,最近日本有許多人提到台灣的防疫政策。由於近來自民黨右派、日本維新之會等政治勢力經常藉機要求加強國家權力且修憲,因此不少人為牽制這種論述提到台灣,表示民主主義和防疫對策不會矛盾。但從此總體戰體制的觀點來看,不論台灣、中國,防疫措施必然會帶來國家官僚機構的強化,且促進「系統社會化」的傾向。

台灣的防疫政策並非如中共那樣全面強制、毫不考慮人權,而似乎在相當大程度上依靠民眾的自主行動。或許,這種情況可以評論為「台灣的民主社會成熟了」。不過,若換個角度來看的話,此情況能否視為「以新冠病毒為敵的總體戰體制,滲透到每個民眾的主體中,使得現代的系統社會變得更加合理且有效率」?

那麼,我們應當以何種態度面對新冠病毒疫情呢?難道,台灣該放棄篩檢、追蹤、隔離、限制行動等防疫措施嗎?我並非醫學專家,但可以推想,那樣恐怕會造成莫大人命的犧牲和經濟損失。Omicron變異種感染爆發以後,各國政府不敢採取高度限制民眾行動自由等強硬措施,許多民眾的警戒情緒也似乎變得相當鬆懈。然而在此情況中,若得挑選一個國家的政策的話,我仍然只能較為支持台灣的方式。因為,既然政治本來沒有「完善」,只能盡量選擇「較不壞」。

現在日本防疫政策的失調也許代表著,「自民黨雖然高喊國家主義論述,卻連系統社會都無法順利經營,就如過往日本軍國主義的總體戰體制無法正常運作,最後導致戰敗」。合理且科學的系統社會,也許比破裂的系統社會好得多。

不過我還是認為,即使防疫政策能保護民眾的健康和性命,仍然不應該沉湎於某種國族優越感且失去批判精神,而必須批判地觀察防疫措施帶來何種社會變革。幸好,與法西斯國家不同,民主主義的好處是保證民眾的知情權和言論自由。在現代國際社會中,民主國家和極權國家確實都一樣擁有強大的官僚機構,許多民主國家也可能趁疫情期間加強管理社會的系統。但原理上,即使國家加強系統,民主主義社會中民眾也仍有權利以便隨時監視國家系統。近來日本的公民社會和媒體急速失去此種批判姿勢,但我個人希望台灣民眾未來也能維持能夠行使此權利的社會力量。

民主主義確實有不少問題和局限,但依然比極權主義好得多。

(※ 作者:東海大學日本語言文化學系教授。1974年出生於日本靜岡縣,現居台中。著有《「国文学」の思想:その繁栄と終焉》、《リービ英雄:「鄙」の言葉としての日本語》、《「国文学」の戦後空間:大東亜共栄圏から冷戦へ》、《流轉的亞洲細語:當代日本列島作家如何書寫台灣、中國大陸》。本文授權轉載自「獨立評論@天下」。)

|延伸閱讀|

※更多精彩報導,詳見《獨立評論》網站。※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。