壁虎先生/地緣政治焦慮中的精神謳歌(中):《OPUS:龍脈常歌》的後戰爭創傷

▍上篇:

地緣政治焦慮中的精神謳歌(上):淺談《OPUS:龍脈常歌》及其系列

(※ 文:壁虎先生,電影和遊戲評論。文章散見《紀工報》、《The Affairs 週刊編集》、《放映週報》、《關鍵評論網》、《Fa電影欣賞》、《映畫手民》、壁虎先生Blogger和Medium、《上報》、《ViewMovie》等。)

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

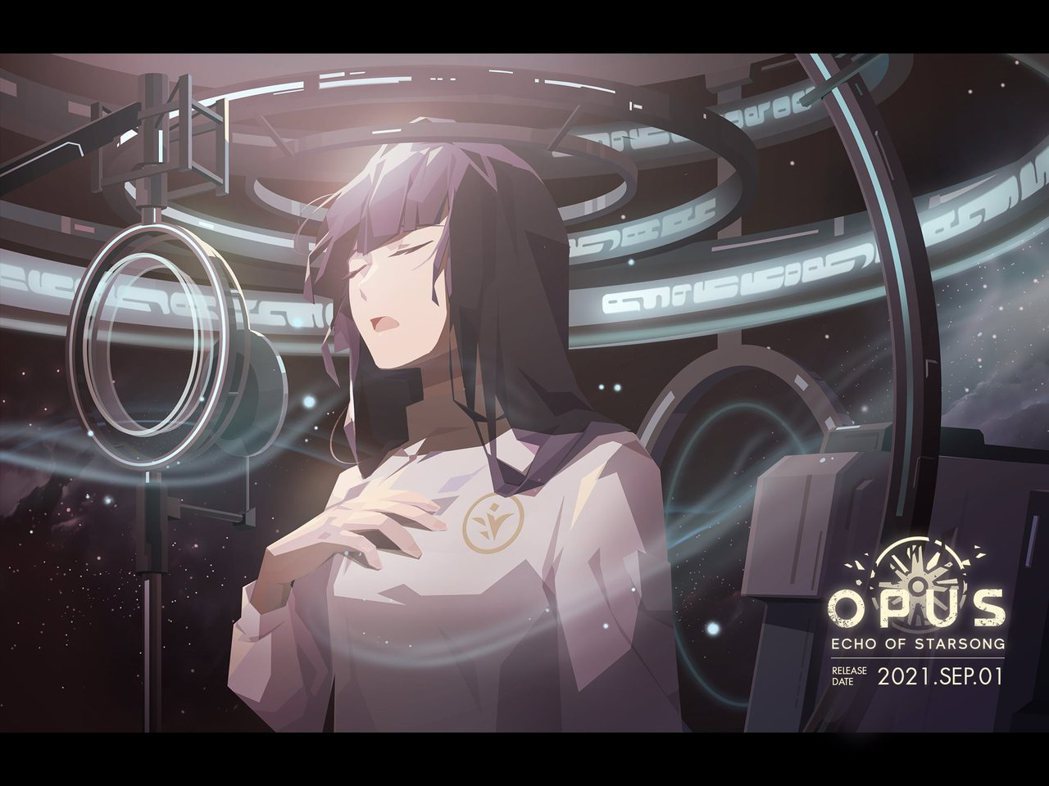

《OPUS:龍脈常歌》的故事舞台

一個被稱為「群山」的星系,因為蘊藏被稱為「龍脈」的珍貴礦物資源,而引來各方勢力的覬覦,並最終以一場因採礦權爆發的各族群間的戰爭,與外來霸權「礦業聯合」對「群山」的支配和瓜分作結。然而各方政治利益和公權力間的磋商、戰時各族群間的愛恨情仇、戰後的政治清算與整肅、被支配與殖民的痛苦、以及對政權正當性的挑戰,正虎視眈眈等著將所有矛盾一筆掀開。這是故事的舞台,而乍看之下,很難不去想像這是一個設定宏大,但可能會令人感到複雜、剛硬而陰鬱的遊戲。

然而《OPUS:龍脈常歌》卻找到了一個美麗的視角,去看這個後戰爭的、在利益衝突的矛盾中維持著脆弱恐怖平衡,隨時準備要四分五裂中爆發的世界中,人們細軟的情感。我們發現遊戲中設定的權力關係層次分明,漸次登場的競逐者也鮮活地透過他們的行動,生動地展演乍看之下盤根錯節的利益衝突與新仇舊恨,並一重又一重地加深這個世界中角色的人情,有條不紊。

這些角色眼中閃爍著對生命熱情的光,正是他們對自身族群身分的回應,又回過來照耀著這個難以癒合且隨時再次被撕裂的戰爭創傷。理論上應該冰冷的宇宙虛空,被主角們在彼此交會中謳歌的溫暖所充滿。這是我近期看過關於後戰爭創傷與族群政治衝突最驚人的原創世界觀劇本。

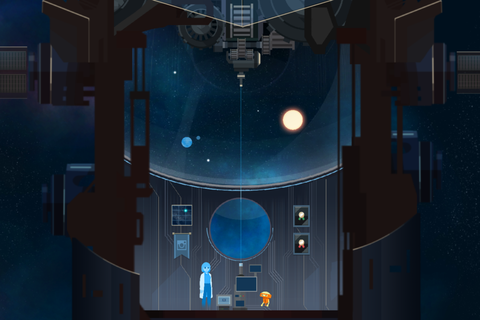

星點圖的進化與地緣政治風險在遊戲性中的體現

我們不得不佩服《OPUS:龍脈常歌》如何建基於系列作的根本骨架——銀河星點圖——並隨著其漸進演化的有機過程發現一種行雲流水的宏觀/微觀敘事:在《OPUS:地球計畫》裡,銀河星點圖對我們有意義的僅止於每個「點/恆星」的環境數據,它是否與地球相仿,我們並不在乎恆星與行星上有什麼;到了《OPUS:靈魂之橋》,星點圖變成了一張工業城郊遺址地圖,而星點則變成靈魂和他們的遺物,每個「點」因而在無形中拉出了一個「時間」的維度,它意味著一個人的「記憶」、一個人的「存有遺址」。

地圖因而成為無數「遺落時間的聚集地帶」,但它們依然是失散而紊亂的,一群跌落於時空之外的記憶單元,同時聚會的「範圍」(城郊)並沒有外在,外在彷彿就是虛無,一個模糊的舞台;直到《OPUS:龍脈常歌》——最自然、也最生動的發展,即是兩者的結合並擴延,而其成果彷彿是一次大爆炸:我們回到星點圖,但現在每個點都是一個人文地景、一顆(人造或自然形成的)衛星,這意味著每個「點」現在皆是一個關於「集體行動」的記憶,意味著「一些人做了一些事」,可能是軍事的、政治的、文化的、商業的(或是軍事商業的、政治文化的......),可能終止於某時或仍在持續發生。

這時,駕著太空船「紅樓」的主角們和這些點錯身而過,便意味著「個人」(玩家)與「集體行動/集體記憶」之間產生了互動的維度,這便被自然地反應在角色的故事劇本,和那些與我們錯身而過的記憶中,「個體」與「集體」互動中的選擇與命運,任何一個「點」都有可能存在這樣的情形,可能曾經有人在這裡反抗,在這裡相戀並死去,而世界便在我們造訪一個一個的「點」的同時,生動地拉展出地理和時間的深度。

這些「點」也不再被想像處於一個虛空之中,他們鑲嵌於一個被指認出來的「人文地理疆界」,並透過港口、外來者、族群身分和信仰差異(例如瀛海和群山的悼詞不同,而走私者點出艾妲居然兩者皆會),指向一個疆界之外。這個星點圖宏觀/微觀維度的逐漸茁壯,是為何《OPUS:龍脈常歌》的敘事得以可能。

其中最關鍵的進化之一,是遊戲性與敘事簡潔卻美妙結合:在前作中被加入的stamina系統與移動限制,到了《OPUS:龍脈常歌》中就變成了太空船的「燃料量」以及「龍脈共振儀」的範圍(功能似雷達,故事設定中為女巫運用來搜尋龍脈的科技)。

它首先便將行動能力的稀缺性,顯化為推動背景故事發展的一部分(能源)。但更重要的是移動的風險本身,被深化成為故事的核心訊息:遊戲的前半段,我們沒沒無聞的主角在「非法衛星」和礦脈已經枯竭的廢棄龍脈間穿梭,在移動中便偶爾會遇見海盜和詐騙者,這時玩家可以選擇透過聲東擊西或以犧牲些微資源為代價通過,但他們對玩家的懲罰性依舊是輕微的。

然而隨著遊戲後半太空船「紅樓」聲名大噪,被「龍脈協會」授予正式合法地位,一行人卻隨著越來越深入礦聯統治的權力核心地帶,越深地感到肅殺壓迫與恐怖,配樂開始鋪墊著不懷好意的訊息,我們在這裡沒有權限可言,「軍用衛星」和突襲檢查哨在遊戲後半取代海盜,越來越頻繁地被遭遇,而玩家選擇失敗的懲罰被大幅拉升,「紅樓」一不小心就有可能因裝甲不足或變造訊號失敗而被擊落,我們因而必須避開這些衛星,他們成為「可去,但又不可去之處」並拉出一個地理地帶。

這時玩家才會赫然發現自己在整個遊戲前段原來一直處於《OPUS:龍脈常歌》世界中的邊陲地帶,我們在那裡建立的身分也不過只是邊陲身分,而在這個更加冷酷殘暴的地帶,才是資源(龍脈)與權力的核心處,而在此的我們不過如同一隻隨便就可被擊落的蒼蠅,這正是地緣政治風險和作為暴力壟斷者的國家在遊戲性中的生動顯現,我們亦因而得以試想,在戰爭時期,各陣營面對的是什麼樣的「敵人」。

隨著移動明顯地變得更困難並令人焦躁,主角們也因為越來越接近自身的精神核心,自己在這個後戰爭世界中的身分認同矛盾與創傷(艾妲失去師傅紅、女巫分別被敵對陣營輕視與清算;菈米亞無法走出被人蛇賤待的陰影;李莫作為被從「瀛海」流放到「群山」的外來者)而心煩意亂,地緣政治與個體的互動,透過遊戲性設計,被深深地烙印在遊戲性、故事與玩家的行動之中。

角色身分認同的矛盾痛苦

女巫艾妲原先的陣營——群山的本地信仰「萬道」的祭司集團「巫塔」——在龍脈衝突最終決定加入了礦聯陣營,礦聯便因女巫定位龍脈的能力取得巨大優勢而勝利,並在戰後兔死狗烹地整肅了「巫塔」,女巫就此從戰爭英雄變成政治追殺的目標,礦聯將自身的罪行投射到女巫身上,將他們從戰勝紀念碑中抹除、將他們描繪為好戰恐怖,甚至是戰爭的起因,而這正包括了艾妲當年被強徵的師傅紅,艾坦為此愈加憎恨礦聯。

不過遊戲並沒有單純將女巫描繪為可憐無奈的犧牲者,事實上光是巫塔作為一個勢力參與一場戰爭這件事就和《OPUS:靈魂之橋》處在不同級距(在那裡女巫們僅是實現人們心靈寄託的無辜信仰的祭司),《OPUS:龍脈常歌》似是意識到《OPUS:靈魂之橋》的狗血與天真,而作為一個彩蛋——將一張《OPUS:靈魂之橋》的海報掛在拉米亞的房間裡,並讓拉米亞對著海報評論真實世界哪有那麼浪漫(於是乎《OPUS:靈魂之橋》變成了《OPUS:龍脈常歌》世界中的一部電影)。

然而真正有敏感度的描繪是在遊戲後期,在礦聯核心地帶鐵嵐城戒備森嚴的造船廠裡,艾坦偷聽到了一位女巫和礦聯軍官的對話,而這位女巫似乎正十分興奮地要幫礦聯訓練新一批黑龍探測隊。回憶中李莫評論道,艾妲在看到這一幕時對巫塔徹底心死。這不只很殘忍地暗示艾妲在看到這一幕前,對巫塔還沒完全心死,更重要的是,「女巫」在群山中的狀態,如果以台灣為例子的話,如同二戰後的「半山」。而艾妲撞見這個女巫的這一幕,對她而言,是一個真正的「半山」時刻。

「半山」是一個帶有貶意的詞,是當時台灣本地人用來指那些在終戰前去中國並在終戰後回到台灣的台灣人(這個「半山」的「山」指的是「唐山」,也就是大陸的意思),因為戰後國民黨以殖民心態統治台灣並歧視壓榨台人,而一些「半山」集團在其中幫助國民黨統治階級並獲得一般台灣人所沒有的特權,而獲得來自台灣本地人的罵名。

一些「半山」人和在地黑幫,在終戰初期國民黨的對台統治、情蒐與鎮壓上,有意識或無意識地起到了關鍵性的角色,卻也很諷刺地在二二八後立即遭到了清算與整肅。對礦聯來說「巫塔」只是一個卒子,「女巫」也在龍脈衝突後遭到礦聯的政治追殺,而對群山人而言,女巫就相當於他們的「半山」(或者他們可能會說「半聯」吧),在遊戲中我們不時看到群山人對女巫普遍帶著敵意或譏諷。

因此艾妲代表的是對來自雙方罵名的不甘,因為在她自己跟她的師父紅身上,她看到了無奈、有冤難伸與勇敢。事實上直到這一幕出現前,我們既不知道「巫塔」菁英和礦聯在龍脈衝突時的政治利益談判細節,亦未曾看到任何一個積極協助礦聯統治群山的女巫角色。對艾妲而言,是在這裡她不再能如之前那樣單純地忿忿不平(注意這已經是礦聯開始政治追殺女巫的時期),而必須真正面對其身分認同中的矛盾與痛苦,僅管進行利益交換的是她的上一代,儘管她認同自己是女巫,不是每個女巫都如紅。這是需要足夠敏感度才能寫出的真正重要細節,所有經歷殖民統治的後戰爭情境中都有一批「女巫」,而艾妲的痛苦跨越語言與國界地召喚著一個世界性的共同命題,一種共通的政治歷史創傷經驗,而我們在遊戲中許多地方都看到這種細膩的筆觸。

▍下篇:

地緣政治焦慮中的精神謳歌(下):《OPUS:龍脈常歌》的宿命與神話