《來自清水的孩子》(下):開啟戰前戰後台灣史的一扇門

▍上篇:

如上篇所述,我們會在1930年出生世代身上,看到「殖民現代性」的複雜之處。「殖民」是指日本殖民者的統治,「現代性」則是指殖民者為求有效率的統治(或曰「統治理性」),藉由人口與物產的統計與分類、地圖的重新畫定、教育體制的建立等方法,重新確定殖民地的實際狀態,以及灌輸殖民者所欲的意識形態。

日語世代複雜的日本情結,就在於殖民與現代性兩者極力的拉扯。在口述或自傳當中,都可以看到身處殖民處境的當事人對於日本人、台灣人因身分而來的差別待遇,他們對此感到不平與義憤,但殖民者所構築的現代性,卻提供了他們社會流動,甚至心靈智識的來源。

此外,雖然日語世代會因身分不平等而感到義憤,但部分的人卻在個別老師身上看到超越民族界線的扶持。例如王育德視為恩師的台南末廣公學校老師安田實,家貧的少年工宋定國在公學校老師小松原雄二郎的資助下得以繼續升學。對他們來說,日本老師是超越殖民者的存在。在《清水來的孩子》裡也有類似一幕,蔡焜霖的公學校老師清水明修,竟然在班上打了自己寫完作業的小孩清水道夫。

從日語台語到國語,看見威權時代的印記

也正因為日語是獲取知識的重要工具,外加日治末期殖民政府加速台灣的日語普及率,即使到了戰後,官方語言從「あいうえお」變成「ㄅㄆㄇㄈ」,日語世代的語言習慣基本上還是台語加日語,至於北京話則是從白紙一張開始學習。就像在《清水來的孩子》裡,蔡焜霖在學校起初連自己名字的國語發音都說錯,一切從頭開始。

《來自清水的孩子》裡很特別的一點就是視場合標示語言,例如蔡焜霖家人之間的對話,是中文加台文、蔡焜霖戰前在學校的對話是中文加日文。值得注意的是,語言背後就是權力,在蔡焜霖被訊問時,就一律是中文,這代表當時威權政府高壓的權力與腔調。

當政治受難者要從台灣坐船到綠島時,並不知要被送往何處。《來自清水的孩子》裡用不同語言呈現這種緊張,有日語世代慣用的日語、台語以及北京話,這其實也意味著在國家暴力之下,每個族群都陷於其中。

蔡焜霖曾說,因為時代的轉變,他與孫女必須以國語溝通,但孫女卻覺得他國語不標準,這是因為蔡焜霖的國語是在綠島學的,那裡的難友除了本省人,也有來自中國大江南北的外省人,蔡焜霖的南腔北調正是威權時代印記。

在歌聲中,看見受難者的出身與理想

除了這些語言,其實還包括日治時期台灣知識菁英普遍學習的德語。在綠島的政治受難者當中,蔡焜霖是年紀較小的一位,但也因此,運命注定他要以更長更強的生命毅力記下前輩受到的不公對待,以行動要求國家暴力的道歉。

幾十年過去了,象徵轉型正義的綠島白色恐怖紀念園區、國家人權博物館分別成立。2018年蔡焜霖在國家人權博物館成立,代表50年代白色恐怖受難者致詞時,特別提到從基隆搭船的這一天,政治受難者們清晨就在不同的關押所被叫醒送往基隆港。

受難者包括台大醫院的幾位醫師,胡鑫麟醫師(國際知名小提琴家胡乃元的父親)就告訴身旁的蘇友鵬醫師,這是Todesmärsche,意即死亡行軍(2018年紀念蘇友鵬醫師一生的傳記便以死亡行軍命名)。這是戰末期,納粹大勢已去,強迫囚犯長距離的行進,期間大量囚犯被虐待殺害。在國家暴力之前沒有族群、知識教養高低的差別,只要獨裁者與協力者認為你有威脅,你就中獎了。

在蔡焜霖所唱的歌曲當中,就跟語言的多樣相同。他的生命歷程當中,〈紅蜻蜓〉之後的歌都是沉重的。日語歌曲〈幌馬車之歌〉是送別鍾浩東的,源自中國學生運動的歌曲〈安息歌〉,也是送別上刑場的受難者。歌曲的語言類別標示著受難者的出身、政治立場與理想。

受難者也有像蔡焜霖一樣20歲上下的,大蔡焜霖一歲的山東流亡學生于凱,隔著牢房像愛唱歌的獄友學唱愛爾蘭民謠〈Danny Boy〉,那是母親希望遊子回鄉的心情,事實上,流亡的遊子也想返鄉,但最終仍被槍決無法如願。同樣是大燦坤霖一歲的受難者施秋霖,在綠島服刑時聽到蔡焜霖唱著〈母親您真偉大〉的日語版〈母親之歌〉(母の歌)時,施秋霖告知有國語版並演唱了一番,然而,沒有多久施秋霖跳海自盡。

在綠島,蔡焜霖常對著大海唱〈歸來吧,蘇連多〉,但這樣一首歌在綠島管理者眼裡也加以無限放大看待。擅長小提琴的蘇友鵬請家人寄來〈歸來吧,蘇連多〉樂譜時,管理者卻有意將義大利地名蘇連多與蘇聯聯繫在一起。幸好據理力爭,免除不必要的無妄之災。國家暴力無限進逼個人,個人只有透過意志力與之對抗。

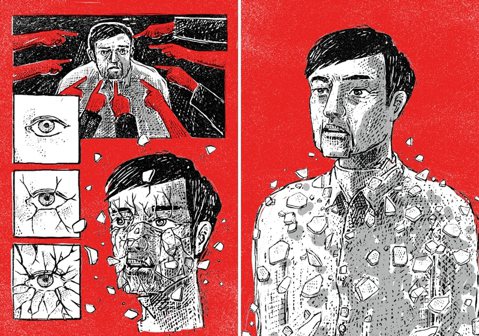

《來自清水的孩子》第二冊裡的另一個精心安排是主角內心狀態的呈現,因是政治受難時期,全書幾乎是陰暗的黑色與灰色搭配,只有微微幾頁藍色標示蔡焜霖心中的希望,其中一塊就是蔡焜霖在綠島海邊唱著〈故鄉〉(ふるさと),這首歌是1914年所寫作,跟〈紅蜻蜓〉一樣是大正時代產物,而且兩首歌曲有相同的創作背景,就是創作者是以自己的故鄉為主題寫作。

蔡焜霖的故鄉在那裡?他心靈的故鄉只能是在家人所在的地方,他與小鎮老師之夢擦肩而過,取而代之的是被捆綁進監獄,要重新與家人相聚展開新的生活,只能在幽暗中堅強度過。

《來自清水的孩子》的歷史視窗

閱讀《來自清水的孩子》第一、二冊時,腦中總有個影像與聲音不斷出現,那是萬仁導演的《超級大國民》,主角許毅生參加讀書會被捕,他因出賣同志名單導致同志被槍決,他滿懷愧疚,出獄之後,四處尋找同志的墓碑。最後,他終於在亂葬崗裡找到,這部作品的主角設定就是日語世代,電影中台語與日語穿插,找到墓碑的台語獨白是經典:

活著的人,命運和你們一樣,除了比你們多一口氣之外。我來了,我知道你們冷,但是我能帶來的,只是這麼渺小的一點點光線,陽光,有一天總會熱絡的照著你我,我一直這樣相信,但是,好像……太晚了哦?

電影裡的許毅生與蔡焜霖有其相似之處,許毅生是台語「苦一生」的諧音,這是萬仁導演的反諷,在那高壓的時代裡碰到政治就會苦一輩子。蔡焜霖跟許毅生相同,只因參加了讀書會,從歷史風暴裡原本安然無事的邊緣角色,一瞬間捲進漩渦當中。此外,他們的一生都在尋找,許毅生因為愧疚尋找同志墓碑,蔡焜霖則是因為作為較年輕的政治受難者,還能有精力為政治受難者的平反與相關事務奔走、奉獻心力。

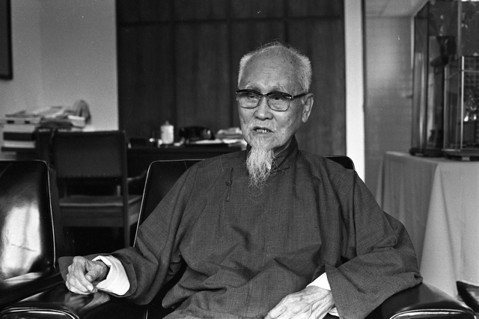

這就是1930年出生的蔡焜霖在台灣史當中的意義,也是《來自清水的孩子》足以透過蔡焜霖的生命經歷,進入戰前戰後台灣歷史的理由。以這個就已夠豐富的歷史視窗,我們可以延伸看到更多台灣人的身影,與他們在歷史舞台裡的不同理念與實踐。

探索台灣史,永遠不嫌晚

關於台灣歷史的再現,很多人認為現在早已是台灣意識成熟的時代。這是誤解!關於台灣歷史我們還有太多的未知,《超級大國民》那句經典對白最後一句「好像……太晚了哦」其實也是對我輩的提醒。無論是《來自清水的孩子》或者是蔡焜霖相關的文字訪談,都已盡心做到極致,不過,其中仍有些問題,值得我們在台灣史的土壤中持續挖掘。

例如戰前部分,《我們只能歌唱:蔡焜霖的生命故事》的口述作品當中,蔡焜霖提到對日本詩人石川啄木作品的喜愛。對此,《來自清水的孩子》也有提及,1920、1930年代喜愛石川啄木的台灣年輕人應該不在少數,例如前面提到14歲就到日本半工半讀的陳紹英,也喜愛石川啄木的作品。

戰後,魯迅的《狂人日記》受到年輕人的喜愛,在《來自清水的孩子》裡可以看到那是蔡焜霖帶著上山躲避二二八的書籍之一,前述蘇友鵬醫師也正是因《狂人日記》入獄。細緻扣合作品與時代脈絡,或許能夠雕琢體察出1920、30年代台灣年輕人的時代精神。

我們對政治受難者的關注與討論確實來得太晚,這樣一段歷史需要更多人關注研究,更需要年輕一代的了解。在年輕人喜愛圖像化的年代裡,《來自清水的孩子》就是走進戰前戰後台灣歷史的一扇門。