「一個女孩被俘,就是全族人被俘」——訪諾貝爾和平獎得主娜迪雅

你是亞茲迪(Yazidi)人,是種古老一神教的一分子,你可以說說你的宗教嗎?當今世界上大概有多少亞茲迪人?

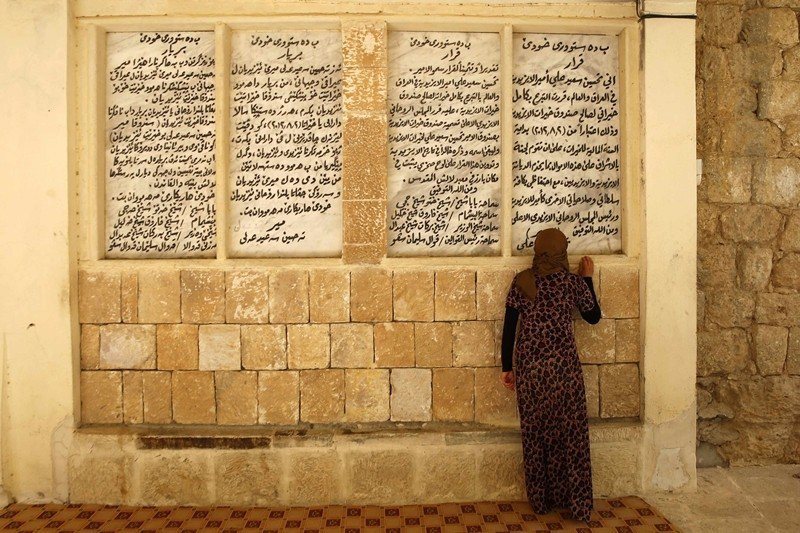

2014年以前,即伊斯蘭國開始針對亞茲迪人實行種族滅絕之前,我們在全世界大約有100萬人。亞茲迪人大多住在辛賈爾(Sinjar)、尼尼微平原(Nineveh Plain)和達霍克省(Duhok),也就是伊拉克北部拉利什(Lalish)附近地區。拉利什是我們的聖地,也是其他聖堂之所在。我們是個小社群,過著簡單的生活。

亞茲迪教(Yazidism)沒有聖書,其傳統和信仰都是透過數千年來的口耳相傳。我們的故事代代相傳,神如何創造世界和七名天使,每一名各有不同任務。就人類而言,最重要的天使叫塔烏西.美雷克(Tawusi Melek),是他開啟創造的過程,先是塵世,接著產生我們所見的一切。

塔烏西.美雷克賦予亞當,也就是第一個人類生命,在此之後仍是我們和神之前的聯繫。我們相信轉世,相信我們在塵世的情誼會在來世幫助我們,特別是來世的兄姊,他們會在我們死後於神的面前替我們辯護。

千百年來,我們的故事都被刻意曲解,並用來壓迫我們。殺傷力最大的謊言是塔烏西.美雷克實為墮落天使,我們崇拜他就等於崇拜惡魔。但在亞茲迪教,我們並不信仰邪惡勢力,我們的口說傳統也完全沒有這種論調。

伊斯蘭國入侵辛賈爾時,就說我們崇拜惡魔,且因為我們沒有聖書,就是不信神者。但從小到大,我身邊亞茲迪人的信仰都與善行密不可分,例如施捨食物給需要的民眾,和安慰服喪的人。亞茲迪教讓我的族人成為箭靶,但也是亞茲迪教維繫了我們的生命。

你說已有數十萬名亞茲迪人因伊斯蘭國流離失所。他們現在住在哪裡?他們,包括你在內,如今過著什麼樣的生活?

多數因伊斯蘭國而流離失所的亞茲迪人,在伊拉克庫德斯坦(Kurdistan)的難民營裡生活。那是伊拉克北部庫德族(kurds)的半自治區。營區裡的生活很安全,雖然安全是最重要的,但生活也極為艱困。男人很難找到工作,孩子要上學也很困難。難民的生活看似完全靜止。

今年,當伊拉克國軍從伊斯蘭國手中解放亞茲迪人的地區,包括我的故鄉克邱(Kocho),難民營裡的民眾希望能回家。但辛賈爾仍有衝突,這次是庫德族和伊拉克的軍隊在爭奪區域控制權,因此辛賈爾仍不夠安全穩定,我們還回不去。

其他人,例如我和姊姊狄瑪兒,則離開伊拉克前往德國。我們很感激德國在我們最需要時收容我們,讓我得以從事人權運動的工作,也讓狄瑪兒能夠為她自己開拓新的人生,但我好想回伊拉克。

在克邱被解放後,我曾回去數個小時。那是一次痛苦到極點的旅行。我的村子被占領的好戰分子摧毀了;我們家已成瓦礫堆。但我還是求那些跟我一起去的人,包括我的朋友,亞茲達(Yazda)的共同創辦人穆拉德.伊斯邁爾,讓我在克邱多待一會兒,幾分鐘也好。我的心在克邱,而一如多數亞茲迪人,在我能永遠回家之前,仍覺得自己不完整。

你和你的嫂嫂是透過地下網絡逃脫伊斯蘭國俘虜的亞茲迪人。你可以跟我們談談這些網絡嗎,在網絡中運作的人,包括你的哥哥赫茲尼,有危險嗎?

伊拉克和敘利亞各地都有人努力營救亞茲迪婦女和女孩,有的成功,有的失敗。在《倖存的女孩》中,我想特別提出幾種亞茲迪人逃離奴役的方式。就算現在已經有很多人投入其中,例如從受害者的家人、庫德族自治政府官員,到要付錢的計程車司機或伊斯蘭國的內線,但每一次援救都不一樣,而安排救援行動是令人暈頭轉向的事。我哥赫茲尼是許多放棄正常生活的希望來協助同胞逃離伊斯蘭國的亞茲迪人之一。

這些亞茲迪人不僅為此目標奉獻所有,也為每一個他們試圖營救的生命付出情感。我們的社群很小;透過家人、學校或朋友,被害人很容易和赫茲尼、穆拉德或其他亞茲達成員建立連結。

我在書裡講到我的姪女凱薩琳,她在逃出伊斯蘭國期間喪命。當時是赫茲尼協助安排她的偷運事宜,而現在他每天都在思念凱薩琳,覺得要為她的死負責,就算他已經為了救她竭盡所能。雖然受害者和赫茲尼或亞茲達沒有親屬關係,但對他們來說,她們的自由仍是生死攸關的大事。

一個亞茲迪女孩被俘,就是我們全體族人被俘。

在《倖存的女孩》最後,你寫道:「現在我明白,那些對我所犯的罪行,我生來就注定被它們包圍。」這句話是什麼意思?

雖然我不認為自己被俘虜的經歷所定義,亞茲迪人也不是,但我會成為今天這樣的女子和社運人士,確實是因為那場種族滅絕。我知道,伊斯蘭國對我族人的所作所為,已經形塑了我的人生。

你為什麼如此強烈地認為不僅要在戰場對抗伊斯蘭國,也要上法庭呢?

光在軍事上摧毀伊斯蘭國是不夠的。為了讓世界看清他們的真面目,他們需要在國際法庭上為種族滅絕和違反人權等罪行負起刑責。這是要讓亞茲迪人繼續過我們的日子、弔慰我們的死者,以及重建我們失去一切的唯一途徑。也是避免種族滅絕再次發生的不二法門。

如果不設法阻止另一場像盧安達或辛賈爾這樣的大屠殺,我們要國際法庭何用?一次判例就足以告誡好戰分子:二十一世紀的世界重視生命與人性勝過權力與恐懼,而我們不僅能夠保護最脆弱的人,也將不顧一切保護最脆弱的人。

克邱在2017年5月底從伊斯蘭國手中解放,你也在六月回去過。你見到了什麼?你的村民會回去嗎?

克邱遭到破壞,但仍有家的感覺。就算我家幾乎什麼都不剩,但我一穿過那些門,我仍然好想留下來。我想把碎石和灰燼清掃乾淨、重新建造房屋。待在德國這麼遠的地方是種煎熬。我不僅希望回克邱過我的人生,也知道在回家之前,我無法真正為那些被伊斯蘭國殺害的家人和朋友哀悼。

短時間內我的村民應該很難回去,雖然大家都像我一樣期待。現在我們四散各地,而且官員告訴我們那裡還是太危險,不宜回去。看起來,就算伊斯蘭國走了,亞茲迪人的未來仍混沌未明。

我們可以說服國際社群為亞茲迪人在那裡建立一個安全地帶嗎?多數亞茲迪人相信,沒有國際保護和新的安全管理體系,他們將無法回歸故里。國際有力人士會像1990年代幫助庫德族那樣幫助我們嗎?伊斯蘭國已將伊拉克撕裂成百萬碎片。只要安全情況許可,我就會回克邱去;世上沒有其他地方能讓我生命完整。但如果世界和國際社群忘了尚未停止的種族滅絕,以及伊拉克仍繼續分崩離析,我可能永遠沒辦法回家。

伊拉克最近籲請國際社群協助調查伊斯蘭國對亞茲迪人所犯之罪行。你認為這是落實正義的一大步嗎?

很高興伊拉克政府終於請求聯合國協助調查伊斯蘭國的罪行,而安全理事會在9月21日回應,該會已通過歷史性決議,將成立國際調查小組蒐集伊斯蘭國在伊拉克的犯罪證據。這就是我的律師艾瑪.庫隆尼、亞茲達組織和我一年多來努力的目標。

雖然伊斯蘭國正在戰場上吃敗仗,受害者仍需要正義才能療癒及和解。還有許多事情要做,監督安理會如何進行實地調查就至關重要,但我還是欣然接受,這項決議是一連串過程的第一步,但願正義能為我的族人和所有伊斯蘭國的受害者伸張。

有什麼我們一般人幫得上忙的地方嗎?

亞茲迪人的迫害是仍未結束的重要議題,世界必須密切關注。目前仍有1,000多個亞茲迪女孩和婦女被伊斯蘭國俘虜。我不敢想像她們的經歷。我在伊斯蘭國手中的遭遇將持續糾纏我一輩子。某種程度上,那個創傷就是我現在的人生。但我很幸運;我很快就脫逃了,並得到好心人家的幫助。我始終沒有被送出國界到敘利亞。雖然危險,但我的脫逃終究是成功了。

一般人首先必須聆聽想傾訴自身遭遇的亞茲迪人說話,並尊重不想或不能分享故事的亞茲迪人。他們必須敞開心胸傾聽種族滅絕的各個面向,不僅是女性的性奴役,了解這場悲劇已深及我們社群的每一個角落。

一有機會,他們必須告訴政治人物、聯合國、新聞記者和任何有能力幫助的人,還有數萬亞茲迪人在難民營過著麻木不仁的生活,還有超過1,000名女性和孩子仍被俘,而我們的家園仍飽受威脅。這個世界有道德義務協助亞茲迪人撤出伊拉克,或提供他們能繼續生活的安全環境。

世人必須認識亞茲迪人是誰,必須了解,世界各地的少數族群,不論人口多麼少,都該有發言權、該被保護。我相信有愈多人認識我們,我的孩子和他們的孩子就愈不會活在種族滅絕的恐懼中。

※ 本文為《倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》中文版獨家收錄作者專訪。

《倖存的女孩:我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》作者:娜迪雅・穆拉德(Nadia Murad),珍娜・克拉耶斯基(Jenna Krajeski)譯者:洪世民出版社:時報出版出版日期:2018/04/24