模糊崩解的高教價值:從蔡英文學歷爭議現象談起

日前我發表〈錯把馮京當馬涼?——蔡英文學歷爭議中,被「亂解」的英國學制〉一文後,引起許多讀者留言討論,顯然網友對論文真偽與是否取得學位的爭議十分在意。

只是,如何確認論文與學歷貨真價實,其實很不容易,由於學位取得的方式(學制授予、榮譽授予、金錢購買),以及相關文件真實性的驗證(校方保管文件、個人持有文件、行政單位判定程序),不是透過輿論爭辯便可釐清的。

回到當時撰文的起心動念,並非是為證實蔡總統的博士學位屬實、博士論文是否為真,而是看不慣部分質疑者煞有其事的指控,卻又東拉西扯,既不關心、也不在意更不瞭解英國學制實際上是怎一回事之故。然而,若從網路留言與討論來看,或許,學制內容並非爭議主因,而是挺不挺、反不反蔡總統才是議題的主旋律。

而當社會中越來越多「博士們」對論文真偽發表意見時,對身處高教體系的我來說並不重要。我關切的是,這些在高教體系中的學界勞工,能否經由認識、理解不同國家與社會中,其高教學制所蘊含的精神與其文化及價值為何,以回應台灣社會長期以來的大學改革與教育改革之呼聲。而此,才是本次事件中值得探討的面向。

缺乏歷史素養的高教現狀

自從輿論市場興起議論博士論文的熱潮後,我在社群媒體上,也看到學界友人回憶起那些年的博班生涯,聊起寫博論的辛酸苦辣。也有友人提到,「博士論文只是一個必經過程,論文寫完就束之高閣跟廢紙一樣」「畢業後就繼續往前,何必拘泥在那本平凡的博論上」「博論就是廢文產生器」「過去的研究成果都過去了,不值得一提」。

然而,這樣「否定」自己過去學術研究成果的看法,著實令筆者在意。的確,博士論文是階段性的成果,未必是經世之作,但貶抑自身的博論,也形同看輕、否認自我過去寒窗苦讀的歲月,聽來不免感慨,我國高等教育是否對歷史素養不再重視了?

博士論文重要嗎?或者應該問,過時的研究成果,重要嗎?

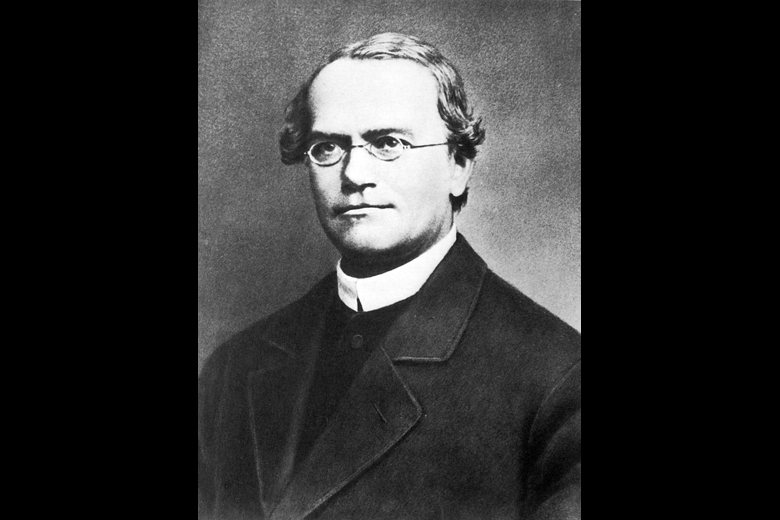

眾所周知的孟德爾遺傳定律1, 並不是孟德爾(Gregor Johann Mendel) 於1866年發表研究論文後2就被當時生物學界所接受。相反地,由於當時對遺傳現象著重於「育種」的研究方向,而孟德爾的研究內容並未建立育種的方法,或者提供育種難題的解決方案,雖然是很重要的遺傳學發現,卻不受育種學的研究學者重視。

對於19世紀的動、植物的研究學者而言,以數學模型說明生物世界的現象,大多是生疏而不易理解的3,因此,儘管布爾諾自然科學研究協會當時在歐洲各國有120多個研究機構(包括英國皇家學會),孟德爾的研究成果仍然躺在各大圖書館,乏人問津。

直到1900年,歐洲三位植物學家——荷蘭的德弗裡斯(Hugo Marie de Vries)、德國的科倫斯(Carl Erich Correns)和奧地利的丘馬克(Erich von Tschermak)——分別以其研究成果予以證實,並命名為孟德爾定律,才成為近代遺傳學的基礎4。

人類的文明之得以發展,並非只有那些時代「出名」的研究成果作出貢獻而已,相反的,有不少在各時代被忽視、沒沒無聞卻認真誠懇的研究成果,都為日後的重大研究成果立下基礎。亦即,只要是認真誠懇的研究成果,即便只是博士論文,難道不應該被社會大眾、被自己尊重嗎?

具彈性的高教自主性

英國高等教育相當彈性且自主,如修業規定、修業年限、學位授予規範、乃至學習領域轉換與整合;大學授予學位的基礎為「專業自主」,以及系所的專業堅持與自重,行政部門對系所授予學位的認定沒有置喙餘地。

相對地,行政部門對於學位授予的規範是保障學位授予的公開與公平,系所也不會干預行政程序的完備性與必要性。簡言之,學術專業的認定為系所的職責,而有關行政管理則是校方的責任。

當年我在英國伯明翰大學生物科學院(School of Biosciences, The University of Birmingham)攻讀博士的過程中,曾經發生幾件事情足以凸顯台英兩國間的文化差異性。

當年9月底開學前夕抵達英國,便與指導教授討論博士研究主題,我禮貌性地求教指導教授,他當時進行的研究計畫為何?孰料指導教授很訝異地看著我,不明白我為何這樣詢問。我連忙解釋:「博士班學生不是應該參與指導教授的研究計畫,並從相關研究計畫延伸發展博士研究的主題嗎?」

由於我是我指導教授第一位亞洲學生,指導教授才突然想起我來自不同教育文化的地區,便很慎重地向我解釋:博士研究必須是學生自己規劃、發展並完成,指導教授的研究計畫不可以讓博士班學生參與;指導教授也不可以干涉學生的研究構想,只能在指導過程中,提供建議,一切必須由學生自行決定。

在攻讀博士班過程中,第一年必須提交兩次報告:3個月報告與9個月報告,這兩次報告內容,可以與指導教授討論後再交到研究所委員會,也可以不必經指導教授提供修正意見便逕自繳交。當年,同時進行博士研究的英國、歐盟博士生,都是與指導教授口頭討論後便交了出去,只有我是將報告書面資料,請指導教授給予修正意見後才繳交。

第二年,第21個月時需再繳交研究進度報告,並進行口試,由研究所委員會指定所內一位教員進行個別口試(這位口試委員也是博士學位論文的口試委員),指導教授並不在場。

在博士研究期間,研究主題因研究實際狀況,在與指導教授討論後,學生可以隨時調整,直到寫完博士論文為止。而博士論文的完稿,並不必須經指導教授檢閱同意,只要學生「自認為」完成博士論文,即可向註冊組(Student Records)提出博士口試申請5,註冊組會通知研究所委員會進行博士論文答辯事宜。而兩位口試委員中的校外口委,則是由研究所委員會討論決定。

記得當年請指導教授協助提供博士論文的修正建議並完成後,博士論文答辯當天,指導教授引領我到口試會場外,停下腳步,告訴我,學生的口試答辯,指導教授不能在場,學生必須獨力面對6。

在英國取得博士學位的過程,不論各校之間對於研究的學術要求有些許不同,其心力付出與過關艱辛,的確讓「博士,Doctor」這個稱謂在英國社會享有一定的尊敬。因此,不論是對學生或是社會大眾,博士學位的授予不只是取得「學位」,更是「榮譽」。在英國讀書期間,發現英國人對於高等學歷的資料,經常保存良好,也很少有向校方取得「再驗證」的必要。這一點,是我國社會所不理解的吧?

高等教育的學制不是只有我國與美國的模式,歐陸更彈性地、更尊重「學者」或「準學者」的制度,值得我們瞭解並進一步思考:我們的教育制度究竟要體現什麼樣的價值觀?

去年,我寫過一篇有關學術倫理的評論,就是希望提供英國對博士研究生的尊重,且培養研究的自重精神,反思我國高等教育師生間的指導關係,應朝向注重研究獨立性的方向改革。

反思高教的價值

紐曼(John H. Cardinal Newman,《大學的理念 The Idea of a University》一書作者)曾說:

大學的訓練,目的在於提升社會的心智風氣,培育大眾的心靈,純正國族的品味,在於提供民眾熱忱的真實信條並為大眾的抱負設定目標,在於給予開闊及嚴肅的時代思想,在於促進政治權力的運作,以及精煉個人生活的交流。

本文無意將學術發展的重任加諸高教體系第一線的教授們,也不忍苛責研究單位中終日兢兢業業的研究員,必須承擔起國家研究發展的成果,而是期望大眾瞭解「歷史素養」的重要性。

當每個人在回顧自身生命歷史所發生的林林總總時,能夠回望過往的經驗與價值,進而養成對自己生命負責的態度,如此,即便身為社會中的最小個體,卻也能成為成就人類文明的一份子。

從為自己負責的態度出發,進而匯聚為大眾實現抱負的能量,那才是高等教育的價值,也是教育之於社會的根本。

- 高中課本中介紹孟德爾時,尊稱其為「遺傳學之父」。

- 1865年,孟德爾在布爾諾自然科學研究協會(Natural History Society of Brno)口頭發表他的研究結果,並於1866年,在《植物雜交試驗》(Versuche über Pflanzenhybriden, Experiments on Plant Hybridization)期刊上正式發表論文。

- 19世紀以前的動、植物研究學者,對於生物現象的解釋,大多以描述性(型態與分布上的現狀提出差異性的說明)、關聯性(因為所觀察到的不同現象,彼此具邏輯性的因果關聯)為主,林奈的生物分類學就是前者,達爾文的演化論則屬於後者。但是,當時都缺乏「數理模型」的建立與說明。從人文科學的角度來說,19世紀之的生物研究比較強調「質」的說明與比較,而孟德爾的研究則是「數值」的模型。

- 對於孟德爾生平與遺傳定律的歷史有興趣,可以參閱《生命科學大師——遺傳學之父孟德爾的故事》一書。

- 為何伯明翰大學博士候選人可以不須指導教授同意「逕自」提出口試申請,請參照〈學術倫理如何建立?兼談管中閔接任台大校長疑議〉一文。

- 有關博士論文口試,指導教授是否允許在場的模式有三,請參考〈錯把馮京當馬涼?——蔡英文學歷爭議中,被「亂解」的英國學制〉一文。