阿莫多瓦從叛逆小子到電影大師(下): 打造享受快感的性別理想國

▍上篇:

阿莫多瓦從叛逆小子到電影大師(上): 盡情騷動觀眾的腦袋與生殖器

「夢幻社會學」的理想世界——多元性別不再是銀幕禁忌

我的電影絕不是那麼講道德的。——阿莫多瓦

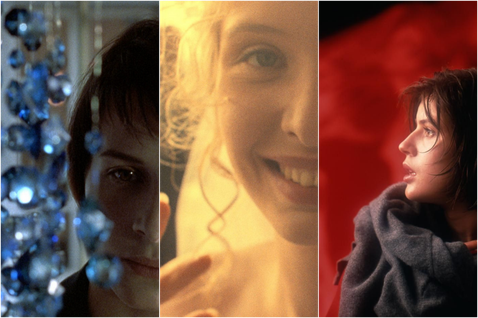

阿莫多瓦作品中的性別表述向來極其重要,不論是《慾望法則》、《高跟鞋》與《壞教慾》,對於同性戀、跨性別與異性裝扮者(Cross-dressing)不卑不亢的呈現,或《我的母親》、《玩美女人》女性多重面向的唱誦,片中人物面對愛慾情狂的作風往往大膽直率,即便他們可能被現實逼至「瀕臨崩潰」,也從不吝於表現自我的悲歡離合。

這同源於80年代西班牙的解放氛圍,多元性別與性向不再是銀幕上的禁忌,令阿莫多瓦這位早早出櫃的同志導演,也具野心呈現此種多元性。如前述《佩比、露西、朋》的SM情節、《慾望迷宮》異國王子發覺自己是同志、《修女夜難熬》女同修道院院長的求愛不成,內容乍似荒誕具喜感,卻在阿莫多瓦的鏡頭下,毫不做作而獲得重視。《西班牙國家報》(El País)曾評論道:「阿莫多瓦以真正大膽的方式,破壞了荒謬社會中備受尊敬的禁忌。」

《我造了什麼孽》即便選擇以家庭主婦葛洛莉亞作為主角,但開場拍攝她在劍道館工作時,遇上學員慾火難耐,而企圖與對方在淋浴間性愛,不料對方竟是「陽痿」,荒誕情節令人啼笑皆非,但卻也粉碎佛朗哥政府婚姻指導手冊中,形容適婚女性應「開朗、溫柔、富同情心」的形象。葛洛莉亞拿起拖把,模仿學員擊劍的動作,猶如渴望握住男性的「陽具」,在苦悶主婦生活之中尋求女人的「自主性」。

阿莫多瓦雖稱該片效仿義大利新寫實主義電影,寫實呈現中下階級家庭的困境,如同羅賽里尼的《不設防城市》(Rome, Open City),撇除攝影技法、佈景雕飾,拍攝出反映二戰義大利百姓處境。然而,《我造了什麼孽》脫離新寫實主義電影的肅穆道德感,用一連串黑色幽默、搞笑荒誕、甚至超現實的情節,實踐阿莫多瓦描繪小人物愛慾生死的趣味性。

例如,對比《不設防城市》,將女同性戀描繪為納粹同夥的道德批判,《我造了什麼孽》中的小兒子被描繪為同性戀,毫不愧對母親葛洛莉亞說出剛與「同學爸爸上床」,葛洛莉亞也並未指責兒子放蕩,或質疑其性向,反倒僅責怪他太晚回家,還被兒子理直氣壯反擊:「我自己的身體我作主。」阿莫多瓦鏡頭下的「新寫實主義」更為包容,甚至在笑鬧之間,平視對待片中的同志、妓女或毒販,還予他們角色應有的主體性。

《慾望無限:阿莫多瓦的電影》作者保羅.朱利安.史密斯(Paul Julian Smith)便提及:「阿莫多瓦以此摒棄道德責任即新寫實主義社會變遷的實行,但他保留並加強新寫實主義,對人們日常生活細節的尊重。」片中將現實理想化,讓同志出場不再苦情、並備受社會批評的呈現,也被義大利哲學家基阿尼.瓦蒂莫(Gianni Vattimo)稱之為「夢幻社會學」(fantastic sociology),稱其電影「不必先經過革命暴力解放,就能導致立即的歡樂」。

性別理想與城市合而為一——瓦解性別框架的阿莫多瓦電影

願意把銀幕,看成預示未來的鏡子。——阿莫多瓦

1987年,阿莫多瓦交出《慾望法則》,描述安東尼奧.班德拉斯飾演的癡情男子,戀上知名導演帕布羅,展開一連串偏執瘋狂的追愛行動。電影大膽直率描述馬德里同志生活,演員數度全裸上陣拍床戲,開場片中片更再度以性愛開場,描繪情色片導演「聲控」演員愛撫身軀。雖然劇本尺度令阿莫多瓦無法獲得政府補助,電視台也拒絕購買播映版權,但最終電影票房大賣,更於柏林影展拿下首座泰迪熊獎,令他作為「同志導演」的名聲逐漸響徹影壇。

該片不僅描繪同志生活「夜夜笙歌」,展現馬德里自由奔放氣息,僅有來自鄉間的安東尼奧一角仍為「深櫃」,其餘角色皆坦露其性向豪無拘束。片中導演帕布羅、跨性別姊姊蒂娜、蒂娜情人的小孩艾達三者互動親暱,甚至可被視為「多元成家」般,打破傳統天主教社會講求的家庭價值框架。正如阿莫多瓦曾言,正常的家庭不令他滿意:「人類只需和最親密的朋友組成家庭,這些新家庭非常異端,但表達著十分真實的情感。」

《慾望法則》中,三人散步於炎熱的馬德里夜晚,蒂娜突然要求街上清潔工,對準她全身涼快灑水,水柱直面撒向蒂娜歡快的臉龐,鏡頭則呈現帕布羅與艾達透過弧形水柱,窺伺式看著蒂娜享樂。此時,城市猶如不再對性別有所芥蒂,只要享盡當下的快感即可。電影學者馬文德盧戈形容,此場戲是情色的展示,變性與城市合而為一,成為「西班牙社會中傳統性別認同解體的場所」。

同時,阿莫多瓦選擇讓生理女性的演員卡門莫拉,演出男跨女的跨性別角色蒂娜,讓現實中真實為跨性別的演員篳碧安娜菲南蒂絲,則飾演蒂娜的女性情人,可見其超越現實性別框架的選角。阿莫多瓦在訪談提及,演員無需在電影表現自我,而是要成為自身的反面:「一個人身上包含著各種人,男性與女性、善人與惡者、犧牲品與瘋子,對演員來說最重要的是,表現出他身上包含的那個角色,儘管這個角色與他相距甚遠。」

對性別解放與鬆綁的想像,至《瀕臨崩潰邊緣的女人》來到高峰,該片曾入圍奧斯卡最佳外語片,成為阿莫多瓦聞名國際的關鍵。電影中的城市鮮豔斑斕,角色和藹可親而財富自主,經濟與社福需求都已被滿足,如同阿莫多瓦自述是個「牧歌式美妙的女性世界」,但這人間天堂唯一的問題是:「男人仍舊拋棄女人」。阿莫多瓦曾表示,這是完美的喜劇主題:「這一切明顯具有諷刺性,因為城市生活與這些完美、幸福完全相違。」

電影取自考多克(Jean Cocteau)的舞台劇《人聲》(The Human Voice)改編,描繪女主角佩佩被渣男伊凡分手,氣急敗壞在城市各處渴望以電話聯繫前男友,試圖挽回這段已逝的戀情。此片阿莫多瓦採棚內搭景,極其人工感地打造女性理想國度,正如他訪談所述:「人類深層的願望,都用一種抽象、人工的方式處理。」例如開場出現佩佩家中的巨大閣樓陽台,雜亂放置盆栽、養育公雞等多種動物,宛如佩佩的烏托邦空間,正如劇本寫道她已「實現她所有的渴望」。

然而,電影旋即轉為黑白呈現佩佩夢境,場景轉往城市室外景:伊凡手持麥克風,邊走邊對迎面而來的女性調情,喃喃訴說甜言蜜語,表現出佩佩的最大夢魘。電影位於馬德里北部的Azac商業區取景,該區聳立多座摩天高樓,為西班牙企圖與曼哈頓抗衡的都市計畫區。極其現代主義、陽剛化的建築,映照在鏡頭的玻璃窗影上,明顯於前述佩佩家中與電影多數鮮豔、女性化的空間相異,呈現理想與現實的差異,也暗示女主角佩佩「牧歌式」生活的缺陷。

回歸至電影,佩佩在追查愛人行蹤時,屢屢發覺男人們的不忠,因此她並未再如《人聲》般泣訴男人歸返,而是轉身救贖自我,甚至解救被前妻追殺的前男友。電影結尾,佩佩再度回到自家陽台,伊凡兒子的情人誤食安眠藥後甦醒,告知佩佩自己在睡夢中「不再是處女」,琵琶則回敬對方自己其實懷有身孕,整部電影猶如一場《仲夏夜之夢》,從男性介入的夢魘醒來,發覺現實正如阿莫多瓦的烏托邦,女人得以自主性愛與生育,實踐他最魔幻的性別理想。

走向成熟關鍵的80年代——奪回創作自主開創盛世

我引用一個電影片段,不是為了致敬,而是剽竊。——阿莫多瓦

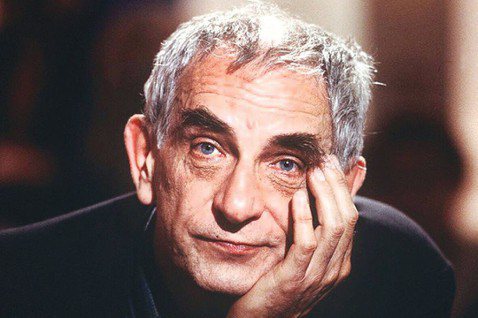

想法滿滿的阿莫多瓦在80年代創作初期,與各片的監製關係並不好,總因題材、預算和發行方式有所爭論,甚至曾稱他生涯的頭五部劇情長片,像他五個「同母異父」的孩子:「我與每個監製都發生爭執,因為我的電影不僅在經濟上屬於他們,他們甚至認為藝術上他們也有份。」痛定思痛渴望奪回自主權的他,終於在1986年創立電影公司慾望無限,同為創辦者的親弟弟奧古斯丁,也擔任哥哥往後每部片的監製,共同創立今日的「阿莫多瓦盛世」。

自公司成立後,首部發行的作品即是《慾望法則》,雖該片如前述遇上「道德審查」,導致籌資不順利,但由於獲得更大掌控權,阿莫多瓦從此轉往棚內搭景拍攝為主,對於佈景、服裝也加倍講究,尤其將西班牙濃郁豔麗、具有巴洛克風的藝術格調,綜合普普藝術講求的俗艷,成就出「阿莫多瓦式」高張而顯眼的色彩學。他說:「這符合我和電影中人物的性格,他們的行為具有鮮明巴洛克色彩,這些色彩引人矚目又十分具有戲劇性。」

80年代也是阿莫多瓦摸索電影藝術走向成熟的關鍵。他將年少起廣泛涉獵的各國電影,「借用」其元素置入電影之中,如同《佩比、露西、朋》參考美國50、60年代地下電影與普普藝術,《我造了什麼孽》翻轉義大利新寫實電影的內核,《瀕臨崩潰邊緣的女人》則是融合好萊塢60、70年代浪漫通俗喜劇,以及威廉惠勒的黑色犯罪電影The Desperate Hours,成就出連珍芳達等好萊塢影星都渴望翻拍為「美國版」的喜劇經典。

其他更為出格的引用,例如:《我造了什麼孽》直接參照《魔女嘉莉》(Carrie),創造具有超能力的女孩,調和影片的寫實風格;《瀕臨崩潰邊緣的女人》男女主角配音的是西部片《強尼史塔奇諾》(Johnny Guitar),更引用片中台詞:「告訴我妳愛我,就像我愛妳一樣。」對照主人翁崩解的情感關係,皆展現阿莫多瓦對電影的厚愛,神來一筆的引用更是拍案叫絕。他曾說,僅僅致敬舊作對他來說太被動:「我改裝看過的電影,把它作為自身體驗,它因而自動成為我人物的體驗。」

同時,對各類藝術皆有研究的阿莫多瓦,也在《慾望法則》將法國劇作家考多克30年代的劇作《人聲》搬上銀幕,再根據文本改編出《瀕臨崩潰邊緣的女人》,也因此他在2020年直接翻拍由蒂妲絲雲頓主演的《人聲》短片,顯得頗為得心應手;他也在80年代電影引用〈Ne Me Quitte Pas〉、〈Soy Infeliz〉等經典歌曲,都成為他在《悄悄告訴她》置入舞台劇《穆勒咖啡館》、「鴿子之歌」〈Cucurrucucú Paloma〉,《壞教慾》使用歌曲〈Quizas, Quizas, Quizas〉、〈Moon River〉的先例。

開始拍攝長片電影後,阿莫多瓦的攝影風格也有顯著改變,更懂得以鏡頭「說故事」。例如:《修女夜難熬》適量使用俯角鏡頭拍攝修女,讓角色在「上帝之眼」下如螻蟻般庸庸碌碌;《我造了什麼孽》將攝影機放置於洗衣機等家具中,由家具的「主觀視角」觀察女主角,人物反而被「物化」,表現家庭主婦的悲哀。

《瀕臨崩潰邊緣的女人》雖採用近似伍迪艾倫「高檔喜劇」(High Comedy),以1.85:1畫幅比例拍攝,多以中景有距離地呈現表演、語速飛快的演員。但於配音戲中,阿莫多瓦拍攝男主角伊凡錄製《強尼史塔奇諾》的台詞,以大特寫呈現男人的嘴唇與麥克風,強調這把令女人瘋狂的嗓音,猶如西部片的手槍般具危險性,顯示阿莫多瓦調和類型片、藝術片信手拈來的功力:「我喜歡類型片,但也不會只滿足於拍類型片。」

曾經遙望未來的大師,如今回望自我再昇華創作?

阿莫多瓦的叛逆反骨,源於他對佛朗哥獨裁統治與天主教教會的背離;他的前衛來自對現狀的諷刺批判,並刻畫出性別理想國度,不停努力精進自我,以藝術對未來提出深刻洞見,令他從超8釐米攝影機創作的地下電影人,成為今日享譽國際的電影大師。正如他所述:「我寧願那些偉大的電影創作者們說得更多的是未來,超過以往甚至現在。」

然而,正如同《慾望法則》中自戀的導演帕布羅,迷戀於自身的創作,甚至連情人送給自己的情書,都得是出自帕布羅筆尖下的創作,從而錯失他渴望的生活與摯愛,正在眼前變得危險而瘋狂。繼2019年以來,年過七十歲的阿莫多瓦也開始回望過去,《痛苦與榮耀》回顧其童年與青春經歷,《人聲》挑戰30年前已改編過的創作,《平行母親》則首次正視佛朗哥政權對西班牙的痛苦創傷。

伴隨阿莫多瓦的鏡頭,我們回望他的成長經歷與時代,研讀他大膽豐沛的想像與哲思,或許有助我們面對動盪萬千的當前,面對危機重重的生活,獲得渴望知悉的解答。正如阿莫多瓦被問及,是否擔心創作力將盡,只得不斷懷舊重複自我,他則舉例畫家也可能針對一個主題,反覆作畫讓創作精神延續,不懈地昇華自身創作:「如果人是真實的,人們肯定會回到過去⋯⋯沒有必要在意他的創作是否獨特,而是應在他選擇的美學與語言,是否依然表現出真誠。」