《平行母親》:垂直梳理西班牙歷史,水平凝視當代女性處境

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

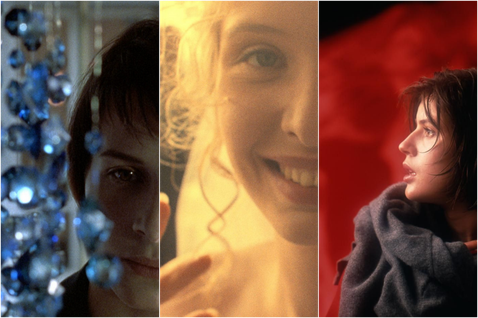

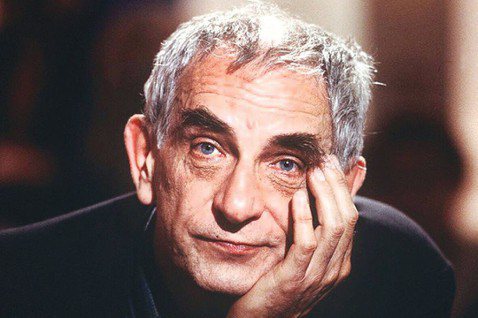

作品風格大膽直率的西班牙導演阿莫多瓦,善用通俗劇情節與艷俗電影色彩,捕捉鏡頭之下角色的愛慾情狂,尤其常以女性為主角,解構父權社會的框限,擁抱身心靈的自由。然而,年過七十的他,在近年越發內斂的《沉默茱麗葉》(Julieta)、《痛苦與榮耀》(Dolor y gloria)之後,新作《平行母親》(Madres paralelas)不僅助繆思拍檔潘尼洛普克魯茲奪下威尼斯影展后座,本片也將角逐今年奧斯卡最佳女主角、原創音樂兩項大獎,再以女性題材電影,創造其生涯新巔峰。

《平行母親》以阿莫多瓦擅長的通俗劇入手,描述兩位意外懷孕的母親生產時結緣相遇,卻又再「意外」結下不解之緣,展現女性在當代「平行」等量的多重困境,情節褪去以往獵奇,以鏡頭平視生活的荒唐。同時,阿莫多瓦也藉女主角欲開挖家鄉亂葬崗,揭開佛朗哥獨裁政權致使西班牙的創傷,「垂直」凝視歷史的痕跡,成為他迄今最政治化的作品。

電影不僅藉通俗劇,呈現現實與人心的荒誕,更特寫西班牙的殘酷史實,讓創傷於日常生活中自然表述。阿莫多瓦讓個人與集體、死亡與新生、父權壓制與女性自主、歷史創傷與現代困境,垂直與水平的時空脈絡,重重交疊出《平行母親》,觀眾得以直視每一抹因果的風景是如何成形,解密過去與當今的真相。正如劇中台詞所述,要了解自身與國族的過去:「妳才能決定妳未來要去哪。」

「垂直」梳理家國血緣史,以小喻大的通俗劇寓言

回顧過去很重要,人們因此才明白當前生活的問題,是從哪裡一脈相承。——導演阿莫多瓦

電影一開場,潘尼洛普克魯茲飾演的平面攝影師嘉妮,即對著曖昧的拍攝對象、法醫兼人類學家阿杜羅,侃侃而談其家鄉在西班牙內戰初期遭逢的人禍:包含嘉妮曾祖父的村內男性,皆遭當時以佛朗哥為首的長槍黨謀殺,屍體遭任意埋葬,如今她與受害者家屬欲開挖亂葬崗,希望尋求阿杜羅的專業協助。《平行母親》免去阿莫多瓦早年「活色春香」的起手式,立即讓嚴肅的政治議題,呈現於角色日常對話之中,更彰顯他在本片的企圖心。

軍人出身的佛朗哥在內戰爆發不久後,成為國民軍大元帥;1939年贏得內戰勝利,正式就任為國家元首,直至他因心臟衰竭過世,長達36年的獨裁政權才就此瓦解。而後,西班牙用「以利政府體制過渡」為名,各派政黨協議出《遺忘公約》(The Pact of Forgetting)與《大赦法》(Spanish 1977 Amnesty Law),保證對參與獨裁統治者「有罪不罰」。避免「清算」確實加速西班牙的民主化進程,但「轉型正義」不全卻致使荒誕後果,例如:導致迫害平民無數的佛朗哥,其遺體卻與內戰受害者同安葬於「烈士谷」(Valley of the Fallen)之中。

2007年,西班牙終於通過《歷史記憶法》(Historical Memory Law),開始正視內戰後的國族創傷,以及佛朗哥獨裁政權的毒瘤,包含從公共空間移除佛朗哥雕像,向政權受害者及其後代提供援助等,然而卻仍被保守勢力阻擋。2011年至2018年,偏右派人民黨掌權時,刻意刪減挖掘內戰亂葬崗的預算,致使歷史傷痛無能緩解,如同《平行母親》嘉妮在片中所控訴:「只要我們沒完成這件事,戰爭就還沒結束。」

因此,電影開場由嘉妮手拿相機拍照,畫面屢次定格並配上仿底片邊框,《平行母親》片名豔紅現身,宛如嘉妮藉「攝影」回望個人與家族的經歷,更像阿莫多瓦藉電影,檢視西班牙的歷史創傷。該片攝影也採用極小光圈拍攝,不論近景遠景都清楚對焦,令觀眾能清晰檢視片中細節,猶如期望觀眾也審視歷史的斑斑軌跡。攝影指導荷西路易斯艾可尼提及:「我認為畫面最好提供滿滿訊息,觀眾才能感覺自己和演員同在,承接等量的情緒。」

電影在具40、50年代懸疑片風格的配樂之下,以大量繁複弦樂揭開此親緣難捨的故事:嘉妮與阿杜羅發生關係後意外懷孕,生產時認識同日迎接女兒誕生的年輕產婦安娜,兩位母親從此結為好友。不久後,兩人回歸各自生活,嘉妮經親子鑑定得知自己照料數月的女兒,竟非自己「親生」,滿腹疑問的她卻沒向他人透露,甚至更換手機號碼,切斷與外界聯繫。

直到某天與安娜重遇時,得知她的女兒安妮塔意外死亡,嘉妮望見對方手機中的嬰孩照片,立即認出與自身的相似輪廓,才確知兩人在產後抱錯嬰孩,得知悲劇卻已難以挽回。而後當安娜逃離原生家庭,成為嘉妮女兒塞西莉亞的保母並與嘉妮同居,甚至兩人還擦槍走火發生關係,但即便如此,嘉妮再偷偷讓安娜與女兒做親子鑑定,確認兩人確實為親生母女,卻還是遲遲不向安娜透露真相,因為她害怕自己從此失去「兩位女兒」。

《平行母親》以嘉妮個人當前的過錯謬誤,不願正視問題的態度,回應西班牙曾不願「深掘」過往,選擇淡忘歷史過錯的社會氛圍。電影從嘉妮個人視角,以內戰受害者後代身分,渴求國家還予上代家人尊重,歷史創傷也直接或間接導致,嘉妮家每代女性皆為「單親母親」;同時也是個抱錯嬰孩而「將錯就錯」的母親,隱瞞真相導致錯失與親生女兒相認的機會,更差點致使安娜成為痛失小孩的孤身母親。

阿莫多瓦以小喻大的懸疑通俗劇寓言,「垂直」梳理個人與國族的血緣。若從女兒塞西莉亞觀點來看,養母嘉妮不肯訴說真相,即是阻攔塞西莉亞認識自己的身世之謎,正像西班牙政府的《遺忘公約》,或不支持挖掘內戰亂葬崗,剝奪人民審視家國過往的權利,致使受害者後代宛如「歷史上的孤兒」,無得追溯自己的出身。正如阿莫多瓦所述:「你不能要求人們忘記……記憶永遠是我們靈魂的一部分。」

電影以鏡頭清晰審視人物,直視角色面容與對話,歷經數次淘洗偽裝的汙泥,被遺忘的真相才浮出水面,如被內戰深埋的屍骨,終於有機會重見天日。最終,正如嘉妮選擇對安娜坦承女兒身分向她致歉,家鄉亂葬崗挖掘工程開始動工,現實中西班牙政府於2020年批准《民主記憶法》(Democratic Memory Law),更專注革除佛朗哥遺毒,重視受害者家屬權益,但面對極右派崛起的西班牙社會,轉型正義仍是困難重重,阿莫多瓦也只得說:「我不確定法案是否為時已晚,但遲到總比沒有好。」

「水平」凝視當代女性,自主、結盟打破母親的平行命運

現在是我有生以來,第一次覺得我是自己的主人。——《平行母親》

《平行母親》的嘉妮作為女性攝影師,開場以自信專業姿態,要求人類學家兼法醫的男性權威代表阿杜羅,擺放各式姿勢與表情供嘉妮攝影,而後阿杜羅更受其吸引,主動邀約嘉妮,而對方也盛情接受與他同床歡愛。電影不僅完全翻轉60年代安東尼奧尼《春光乍現》(Blow-Up),男攝影師拍攝女模特兒展現的慾望從屬關係,更表明《平行母親》是由女性凝視(Female Gaze)出發的作品。

電影描繪當代女性的生活,「水平」凝視相異成長背景、價值立場的「母親」所歷經的困境。女主角嘉妮無疑是現代獨立女性的代表,出身鄉下但歷經打拚,成為備受讚譽的平面攝影師,即便意外懷孕、男方有家室而無法建立關係,也毫無猶豫地要產下女兒,一如她對阿杜羅大喊:「我就延續家庭傳統,和媽媽、外婆一樣變成單親媽媽。」顯示她在絕望之餘,仍極力掌握自身的情感與身體自主權。

然而,嘉妮身為單親母親,仍遇上育兒、工作兩頭燒的狀況,更曾因不滿互惠寄宿生看顧女兒不用心,直接「碾對方出門」,而後找上在產房有一面之緣的安娜,作為女兒的保母(實際上也就是女兒真正的生母)。相對而言,出身保守家庭、雙親離異的安娜,不幸遭多名男同學性侵而懷孕,更為了逃離傷心地,離開父親家投靠母親。生產之後,母親又忙於舞台劇演出,無暇照顧安娜與孫女,處境比起嘉妮來得坎坷許多。

《平行母親》回溯兩人的成長經歷與家族史觀,嘉妮曾祖父成為長槍黨殺戮下的亡魂,因此曾祖母獨立撫養祖母長大,嘉妮的母親嚮往「自由的空氣」成為嬉皮,更以該時代代表歌手珍妮絲賈普林(Janis Joplin)為嘉妮(Janis)命名,母親也同珍妮絲賈普林於27歲因嗑藥過世,因此嘉妮由鄉下祖母扶養長大。嘉妮流著母親自由奔放的血液,又在祖母講述內戰歷史,耳濡目染的教養之下成長,自然孕育其「左派」思維,講求進步自主、尊重多元包容。

安娜的母親則欲躲避父母而成婚,又為逃離婚姻而被迫割捨女兒。不想成為妻子與母親的她,只渴望成為演員,聲稱自己不像藝文圈都是「左派」:「 我對政治無感,我的工作得取悅每個人。」母親的身教儼然也影響安娜,她亟欲逃離保守父親與創傷回憶,選擇逃避現實、不問世事,決意遺忘過去、重啟生活,並藉此擺脫家庭與社會束縛,但也猶如許多西班牙年輕世代「活在當下」,對於歷史與政治不予置喙的冷感態度。

因此,當嘉妮得知阿杜羅協助申請的基金會,願意動工挖掘家鄉亂葬崗,欣喜若狂與安娜分享時,只換得對方冷冷地說父親告訴她:「人要往前看,往後看只會揭開過去的傷口。」嘉妮因此指出安娜家族的立場即屬於「遺忘派」,致使西班牙社會無法徹底轉型正義的僵局,提醒她超過十萬人因內戰或佛朗哥政權「被消失」,警示年輕一代審視未來的重要:「妳最好想清楚,妳就能決定妳的未來要去哪。」猶如社會上左派與右派之間迥異立場的辯證。

《平行母親》不如許多歷史題材電影,穿插回憶過往的閃回畫面,反倒將重點全然聚焦於現代,凝視每個女性角色,回顧她們如何成為自我,家庭、時代的風景如何造就她們的境遇,讓彼此有著平行卻相似的命運。片中更可察覺,男性角色幾乎全然缺席,嘉妮的曾祖父輩因戰爭犧牲,安娜父親一代保守而與之疏遠,阿杜羅因有家室而無法待在嘉妮身邊,安娜的年輕男性同輩是她的創傷來源,也暗暗批判父權建構的家國體制,便是如此缺乏擔當而無法奠基。

因此,女人才必須穿上嘉妮「我們都該是位女性主義者」的標語白衣,不僅要自主起身,更得結盟扶持彼此,打破平行而封閉的命運,整個西班牙也得倚靠這些女性,才得以養育國家。電影中的生育場景,安娜有母親陪伴可想而知,但照料嘉妮的則是其女同志閨蜜艾蓮娜。身為公司高階主管的艾蓮娜,由80、90年代阿莫多瓦的御用女星蘿西德帕瑪回歸演出,更在嘉妮產後無微不至提供工作機會、一同與她回鄉監督亂葬崗挖掘,展現彼此深厚的女性情誼。

同時,嘉妮與安娜的命運也在相識後不停交纏。兩位母親錯抱對方的女兒,安娜成為嘉妮的保母後與她同居,再擦槍走火成為同性戀人,片中並無明確交代兩人性向,一切都如日常般自然不過,再度展現阿莫多瓦對情慾流動的開放態度。嘉妮而後又再度懷孕,雖然論血統阿杜羅仍是父親,但論生活日常上更像是嘉妮與安娜、甚至艾蓮娜,共同養育出的結晶,猶如回應《瀕臨崩潰邊緣的女人》(Mujeres al borde de un ataque de nervios)結尾,女人的性與生育不再倚靠男性,也得以自主完滿而幸福。

影像證據會說話,政治與性別交錯的魔幻時刻

其實我所有的電影都有政治,只是這次《平行母親》變得更直接了。——導演阿莫多瓦

如同前述,《平行母親》格外強調嘉妮的攝影師身分,多次呈現她在攝影棚全心投入工作的場面,電影也格外注重「影像」的力量,例如:嘉妮展示同為攝影師的曾祖父,為家鄉男性同輩拍攝的舊照,作為他們曾經存活的證據;嘉妮家中也展示母親抱著年幼的自己、照料她長大的祖母以及曾祖父母的照片,象徵她對家族的緬懷與留戀;當嘉妮得知安娜之女安妮塔,其實才是自己親身骨肉,除了做親子鑒定之外,同是透過觀看女兒照片,才確認她的血緣身分。

2018年,阿莫多瓦擔任監製的紀錄片《沉默正義》(El Silencio de Otros)問世,片中訪問佛朗哥獨裁統治下的受害者後代,要求政府釐清殘酷的真相,為逝去的親人、愛人扳回尊嚴,也提醒前人的過錯不得被遺忘,更應被審視甚至懲處,歷史才不會重蹈覆徹。電影不僅入圍歐洲電影獎,更在西班牙國內引發熱烈討論,甚至令萬惡的《大赦法》,成為Twitter的熱門hashtag標籤,進而促使《民主記憶法》順利通過,讓西班牙持續往轉型正義之路邁進。

《沉默正義》藉「訪談影像」記錄歷史的軌跡,正如《平行母親》以「照片」呈現角色的生命歷程,電影或攝影成為歷史的證據,對照現實更成為「照妖鏡」,當傷痛的回憶陳列現身,驗證了遺忘絕不是面對現況的答案。正如同《沉默正義》導演阿莫迪納卡拉希多所述:「理解政治的另一種方式,便是把觀眾帶入影像體驗之中,沉浸其中並參與這場走向正義的旅程。」

相對《沉默正義》的坦然直述,《平行母親》的鏡頭清晰呈現場景與角色間的關係,仿若顧及環境與個人之間的影響,並從女性的當代群像,藉由阿莫多瓦最擅長的通俗劇情節,向上回溯歷史如何血脈相承,呈現政治與性別的交織性(Intersectionity),致使當代問題難解,也向下直指面對問題的核心,即是誠然面對真相,思考如何彌補過錯,未來才知前行方向。

如同嘉妮坦言自己隱瞞「抱錯女兒」的實情,祈求安娜原諒,安娜起先不諒解而欲帶女兒離去,經過沉澱後也轉變心態,打電話給嘉妮告訴對方說:「我們必須一起面對。」嘉妮則感到寬慰回應:「我們隨時都能好好談。」雖然安娜迅速接受事實,乍似顯得太快速且唐突,但對照起西班牙社會對歷史真相的遺忘、對佛朗哥獨裁遺毒的冷感,「理想化」誠實面對現實的態度,鼓勵人們持續理解與對話,或許就是阿莫多瓦對母國最大的期許。

「我們應該重返亂葬崗現場,追溯佛朗哥犯下所有待處置的罪行。佛朗哥所做的就是把受害者埋得如此深沉,彷彿徹底否認他們的存在。」正如阿莫多瓦所述,電影結尾之處眾人聚集至嘉妮家鄉亂葬崗現場,鏡頭望向土推之中埋葬80年的骸骨,霎時間竟變換為交疊臥躺的男性身軀,彷彿他們還入土不久,成為全片最魔幻寫實的一刻。既控訴獨裁政權的殘酷,也回應嘉妮片中的台詞:轉型正義未完戰爭不會終止,國族哀痛的血肉也無法乾涸分解。

不過,最撼動人心的一刻,其實是嘉妮、安娜與艾蓮娜率領村落一眾女性,前往亂葬崗認親的場面。鏡頭水平橫搖,捕捉每位女性的面孔,瞬間我們得以明白在場每位都是「平行母親」,政治、歷史與性別因素彼此交織,讓她們本應平行的命運從此交集,匯聚於此面對時代的集體創傷,緬懷她們失去的摯親。「骸骨幻化真身」既可視為阿莫多瓦的控訴,也可視為片中每位母親懷抱熾熱思念的溫柔想像,就此回應開場暗示的:這是部「女性凝視」之作品。

阿莫多瓦前部明確描繪西班牙歷史的作品,已是1998年的《顫抖的慾望》(Carne trémula)。該片回顧1970年佛朗哥政權宣布全國進入緊急警戒、限縮人身自由時,描述主人翁誕生在夜晚公車上的奇情故事。阿莫多瓦稱此日是母國「最黑暗的一夜」,而當時飾演主人翁的性工作者母親,奮力在公車生產的即是潘妮洛普克魯茲,此片是兩人的首度合作,克魯茲也就此成為阿莫多瓦的繆思,其重要作品《我的母親》(Todo sobre mi madre)、《玩美女人》(Volver)、《痛苦與榮耀》皆有她的身影。

歷經23年之後,兩人再度聯手「催生」《平行母親》,即便翻開的歷史更為殘酷,但電影氛圍不像《顫抖的慾望》暗黑絕望。阿莫多瓦期許劇中人物,能像兩人合作的另一部《玩美女人》,克魯茲伴隨妹妹、女兒至墓地掃墓,對上一代不帶有悔意,而僅是自在舒坦地思念:「受害者家屬們只是希望像《玩美女人》,有個地方能探視親人、獻上鮮花祭奠亡者而已。」

最終,鏡頭停留在女兒賽西莉亞身上許久,她繼承嘉妮祖母的名號,安娜是其生母、嘉妮則是養母,是「平行母親」們共同養育的女兒。而她伴隨母親專注亂葬崗的眼光,正是阿莫多瓦對下一代的期許:「所有人都該了解家國歷史,即便是最黑暗的一塊,這是你得以克服現實、前進未來,並且不重蹈覆徹的唯一方法。」嘉妮也說自己腹中未出世的孩子,若為男孩取名為曾祖父之名安東尼奧,女孩則取名為安娜,更暗示《平行母親》對過去的緬懷與今日的期許。

歷史不會被噤聲,無論如何被點燃,無論如何被掩蓋,無論如何被曲解,人類的歷史終究會被發聲。——作家愛德華多加萊亞諾,於《平行母親》片尾引用

當前西班牙工人社會黨主持的左派政府,已在2019年將佛朗哥的遺體遷離烈士谷,但隨著極右派的呼聲黨成為國內第三大政黨,將西班牙內戰歸咎於1931年成立的第二共和國,而非佛朗哥的軍事政變,罔顧歷史製造「假新聞」,更曾反對移除國內的佛朗哥雕像,讓轉型正義的進程仍有所阻礙。

同時,亟欲訴諸歷史的《平行母親》雖在去年風光入選威尼斯影展開幕片,更讓克魯茲獲得影后銀獅獎,卻在西班牙哥雅獎入圍八項而一獎未摘。最終,西班牙影藝學院選擇以《我不是慣老闆》報名角逐奧斯卡國際電影(但未獲提名),而非國際知名度更高的《平行母親》,皆可見該片直指歷史弊病、有失西班牙國家顏面的表述,並不受影藝學院青睞。

不過,《平行母親》照樣以西語片之姿,入圍奧斯卡最佳女主角、原創音樂兩大獎,而阿莫多瓦前次以《悄悄告訴她》獲得原著劇本獎之時,該作同樣並非西班牙的外語片代表,因此《平行母親》仍有望在奧斯卡摘獎。面對國內藝文圈的冷落,或者國際獎季的熱議,阿莫多瓦在訪談間都顯得輕鬆以待,年過七十的他儼然如嘉妮一般,更專注於如何以鏡頭捕捉眼前的世界,繼續傳遞他看盡生命長河,仍急切想訴說的故事:「我會繼續拍電影,這才是最重要的。」