傅聰的時代踅音(上):鋼琴詩人的流放鄉愁

什麼是傳統呢?我不知道;我只知道有時候是:古人的生命在你身上復活了。

——戴洪軒《狂人之血》1

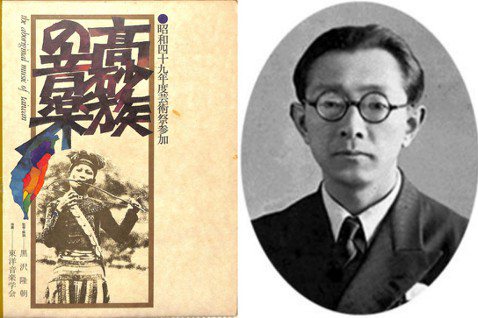

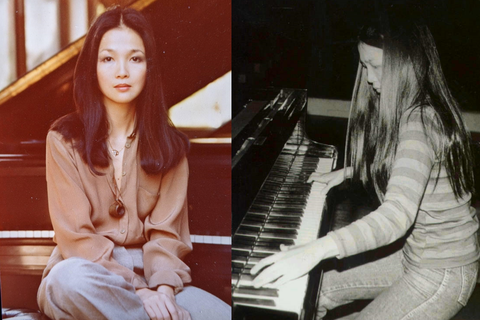

身為喜愛蒐藏台灣絕版舊雜誌的古典樂迷如我,特別欣賞上世紀70年代《音樂與音響》策畫一系列的音樂人物專題封面,包括早年開始在國際樂壇嶄露頭角的鋼琴家陳必先、雲門舞集草創初期的青年林懷民、骨子裡帶著濃厚書卷氣的鋼琴詩人傅聰等。攝影者似乎總能抓住他們表情流露過程中微妙的一瞬,神色飽滿、芳華正茂,舉止落落大方、自然而不做作,彷彿不經意散發一股充滿文化自信的時代底氣。

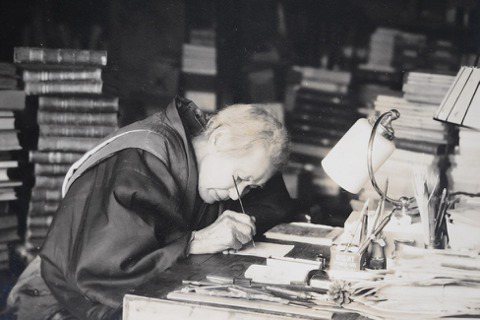

其中尤令我印象深刻的一冊封面人物,乃是當時約莫40來歲的傅聰,正在倫敦自家書房琴室接受專訪。鏡頭底下的他一貫地氣定神閒,不彈琴的時候幾乎是煙斗不離手,或將身子深深地陷在沙發裡,同時專注於閱讀蕭邦的總譜,一副若有所思的樣子。

傅聰除了琴藝精湛,自幼即早在父親傅雷嚴格的家塾教育下遍覽群書,不僅通曉四書五經、唐詩宋詞,亦能熟知紅樓夢、莎士比亞等中外文學名著,並還兼習繪畫和寫詩。由於長期接受東西方文化的沁潤,讓傅聰早早有了跨文化的博雅(Liberal Arts)視野。當他演奏西方名曲時,總是能夠藉由援引中國古典文學情境式的象徵隱喻,來表達抒發音樂作品裡那些難以言說的情感意境。

譬如1970年傅聰在香港應《純文學》月刊之邀談論西方音樂,便曾把貝多芬比作杜甫、舒伯特像陶淵明、莫札特則是李白(晚期的莫札特又像莊子)。至於蕭邦,完全就是李後主,緣於他倆思念故國的情感作品都是由血淚寫成的,也就是所謂的Nostalgic(懷舊的、鄉愁的)。在傅聰看來,好像每個作曲家都能跟中國傳統古典詩詞建立起某種微妙的關聯,信手拈來,皆成妙趣。

如是帶有詩人靈魂般寄情於物的豐富想像力,但隨興之所至、不拘一格,且兼備音樂造詣與文學才情的精神氣質,不禁令我想起已故的樂界鬼才戴洪軒。

流亡者的家庭悲劇,是中國近代史的集體縮影

逾半個世紀以來,中共政權在國內嚴酷鎮壓一切異議份子,強制侵害基本人權、箝制言論自由,以致於從文革時期到六四學運之後,乃至香港反送中運動以降,數以百萬計因不堪壓迫、冒死逃出中國的人們一波又一波,造成了20世紀全世界最綿長的流亡出走潮,包括達賴喇嘛、方勵之、魏京生、王丹、廖亦武、蘇曉康、熱比婭、陳光誠、劉霞、林榮基、羅冠聰等。在美國移民局公布境內獲得政治庇護者的統計數據中,中國一直是政治難民最多的國家。

每觸及傅聰的家世,具同理心者往往都會一陣難過。自從24歲那年(1958),身在波蘭的傅聰得知父親傅雷在國內被打成右派,為了逃離中共政治迫害,乃毅然做出了一個今日看來也是非常驚人的決定:他在痛苦迷茫中悄悄取得英國駐華沙領事館的簽證,獨自登上了去英國的班機。在那個年代,傅聰的行為被視為「叛逃」。

及至1966年文革動盪伊始,傅雷與妻子朱梅馥當街被連續批鬥了四天三夜後,終究還是不堪遭受罰跪、戴高帽等各種淩辱,回到家中雙雙從容自縊。這對體貼善良的夫婦倆甚至還在地上鋪了棉胎,以防板凳被踢倒的聲音驚擾了鄰居睡眠。就連後續的房租、給保姆留下生活費、自己的火葬費等事宜,也都在遺書裡交代得清清楚楚。此時遠在英國的傅聰,直到數年後才得知父母雙亡。

根據1978年《音樂與音響》雜誌第55期登載一篇訪談報導,傅雷夫婦自殺的消息傳到英國,傅聰正在倫敦準備參加一場演奏會。當主辦人將那帶著惡訊的電報傳到傅聰手裡,讓他默默地看過那簡短的電文,便徵求傅聰的意見是否將演奏會就此結束。傅聰一臉木然無表情,他只有一個請求,將原訂的節目略加更改,他要彈蕭邦死前的作品,因為那是他父親生前所喜愛的,藉此抒發對亡父的追悼。演奏會如期舉行,並命名為「The Last Year of Chopin」2。

悼念那個時代許許多多中國家庭的悲劇,皆在集體狂飆中國的巨浪下沈沒。早昔與傅聰命運相似的,亦有曾經職掌中央音樂學院首任院長、且於1955年波蘭首都華沙舉行第五屆蕭邦國際鋼琴比賽3擔任大會評委的著名音樂家馬思聰。當年他在文革期間被紅衛兵勒令在地上爬行吃草,鋌而走險帶著心愛的小提琴經香港逃亡赴美國定居,有生之年都未再回到中國。

追求藝術的絕對自由與精神不朽

傅聰的一生流轉無常,卻始終離不開中國的情結糾葛。他年輕時不斷歷經政治迫害、骨肉分離、出走異鄉,此後大半輩子幾乎長居英國,卻沒料想即使逃到天涯海角,晚年(2020年底)最終仍躲不過從中國傳出的COVID-19所感染,住院兩周後即因引發呼吸衰竭而不幸逝世,不免感慨造化弄人。

對於傅聰的猝然離去,至今從微信和微博上仍隨處可見許多愛國小粉紅以冷嘲熱諷「叛逃者」口吻,將責任「甩鍋」到英國抗疫不力,甚至不乏惡語中傷、羞辱其人格的種種「冷暴力」(Cold Violence)言論。儘管如此,傅聰卻自始對(傳統)中國有著某種難以割捨的眷戀情結與文化鄉愁。隨之感到悲傷難抑、人在北京的胞弟傅敏更直言:哥哥的音樂裡始終貫穿著一股濃烈的「家國情懷」,他一直保持著一顆赤子之心。

誠如傅聰的多年摯友、前蘇聯(後來入籍冰島)鋼琴家阿胥肯納吉(Vladímír Ashkenazy)在接受中國國家大劇院專訪時(2010年)表示:「我不懷念我的國家」。這句話聽在傅聰心裡,他認為阿胥肯納吉只是不懷念史達林那個時代的政權統治,他的內心其實還是很愛俄國的。這番說詞,彷彿亦是反映出其自身處境的一種心理投射。

「我有很多精神上的,可以說是包袱也可以說是負擔」,傅聰強調:「因為我父親和我都是屬於五四的前後兩代,所以基本上我們的價值觀念、我們的經歷都很一致」4。

在那個風聲鶴唳的年代,天各一方的父子透過書信往來、其後摘編成《傅雷家書》潤澤了全世界華人幾代讀者。從1954年傅聰19歲赴波蘭留學第一天,直到1966年臨近傅雷夫婦去世前,長達12年的上百封信件裡,幾乎察覺不到當時外界大環境帶給他們的政治劫難與人身壓迫。

除了交代生活瑣事,父子倆交流更多的卻是心無纖塵地暢談藝術與人生。舉凡文學、音樂、繪畫、哲學、宗教、戀愛、教育等話題之外,更不忘時刻叮囑要如何應對西洋文化的食衣住行、服裝儀容和餐桌禮儀,字裡行間處處流露一名父親無微不至的關愛,並強調藝術本身的絕對自由,認為人活著就是為了追求一種精神不朽的理念價值。

有趣的是,雖然「家書」裡盡是呈現傅雷的慈父形象,但實際上在傅聰出國以前,性格剛烈的傅雷一向都是採取嚴厲近乎粗暴的體罰方式來管教兒子。傅聰後來回憶小時候練琴,邊彈奏邊偷看《水滸傳》,父親在樓上從琴聲察覺出異樣,下樓一聲暴吼,大發雷霆,「真像是書裡的黑旋風李逵大喝一聲那樣,嚇得人魂飛魄散」!

故此《傅雷家書》開篇第一封信便是父親的自我懺悔:「孩子,我虐待了你,我永遠對不起你。人生做錯了一件事,良心就永遠不得安寧!真的,巴爾扎克說得好,有些罪過只能補贖,不能洗刷」5。

多年以後,幾乎所有接觸過傅聰其人其樂的廣大讀者聽眾們都要提到那部《傅雷家書》,傅聰卻說:「其實我很少去翻看,假如放在身邊偶然看到,我會去翻一翻,但每一次要看都太激動,整天就沒辦法工作了。因為太動感情了,所以不敢看」。

▍中篇:

自殺,不能解決難題;求助,才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

- 戴洪軒,2014,〈旗亭宴飲〉,《狂人之血》,台北:遠流出版社,頁244。

- 參考謝宏中,1978年1月,〈我所認識的傅聰〉,《音樂與音響》NO.55,頁75-80。

- 該年21歲的傅聰獲得第五屆蕭邦國際鋼琴比賽的三等獎,以及蕭邦《瑪祖卡舞曲》(Mazurka)演奏最佳獎,成為「新中國」第一位在國際鋼琴比賽中獲獎的青年鋼琴家。隨後直至 1958年的三年間,傅聰曾應邀訪問東歐各國,演奏了五百多場,都獲得好評,1956年3月南斯拉夫的《政治報》(Pelitika)更將傅聰比作蕭邦,譽之為「鋼琴詩人」。

- 參考2011年周瑛琦訪談傅聰,中國國家大劇院專訪特輯。

- 參考《傅雷家書》1954年1月18日晚,台北:聯合文學出版社,頁1。