聲音的台灣史:黑澤隆朝高砂族音樂調查與被隱蔽的殖民暴力(上)

近日,在台中一中和台灣大學等知名學府接連出現有校內學生針對原住民的種族歧視、性別歧視等爭議事件,持續引發社會大眾的廣泛關注與反思。

相信有不少人大概都會有著相同的疑惑:「究竟為什麼這些從小出生於多元社會享受自由空氣的年輕世代,居然會講出那樣駭人聽聞、充滿偏見與歧視的話語?」對此,許多文化媒體和學界有識之士已有提出一些細膩的觀察與討論:包括新上路不久的108課綱在第一線教學現場並未能真正落實多元文化教育,僅只談論單薄的課文內容1而缺乏現實接觸和情理共鳴的教學方式,反倒成為學生眼中的另一種教條。

或者由於當前的入學過程競爭激烈,從而導致某些學生對原住民和僑生所受到的待遇產生相對剝奪感。甚至有些年輕人可能只是一昧想要反抗現行的社會體制,只因自認不是受益者,故而藉機排斥異己,以便維持高人一等。

從長遠的歷史角度來看,過去三、四百年來,台灣歷經荷蘭、清朝、日本、國民黨等外來政權的多重殖民統治。台灣平地漢人祖先在這開荒墾殖的過程中,也一直挾著政治及文化上的優勢,持續以武力、詐欺、偷墾等不當手段侵占原住民土地,迫使其各族群流離失所。

原住民面對新的「主流」社會,只能不斷妥協。甚至有些制度上的福利回饋,只不過是因為以往的統治者在剝奪了他們的生存空間之後,所給予不成比例的一點小補償,卻反而還要遭受到某些人的不諒解。

此間最大的困境與難處,即在於當今台灣社會的部分優勢群體似乎愈來愈難以體察自己的優勢地位,當然也就無法看到、更不用說同理其他弱勢群體的不利處境。雖然這些歷史知識課本上都會寫,但有的人很可能根本無法「感同身受」。

從台大農場土地爭議到黑澤隆朝的音樂調查

身為漢人社會的主流受益者——尤其是享有更多國家資源挹注的菁英學府如台大,原本就有不斷反思自己的責任,包括檢討過去因為殖民主義與現代國家對於原住民族的統治,造成其土地、文化和自主性流失,以及集體承受的污名與創傷等至今仍持續發生的錯誤。

舉例來說,現今台大農學院位在南投縣仁愛鄉擁有超過一千公頃的山地實驗農場(簡稱梅峰農場),原屬日治時期「能高郡番界地」之「高砂族保留地」,其後由於「霧社事件」(1930年)之故,日本殖民政府便將事件發生地域及鄰近地區圈劃為「臺北帝國大學山地農場」(1937年),但實際上並未用於教學或研究目的。

及至戰後初期,當時的省政府卻未將農場土地登記為原住民保留地,反而逕自撥交給台大繼續作為「校地」使用(1969年),後來(1976年至1996年間)更把農場部分土地委外種菜及培育菜苗對外銷售,以獲取高額利益,甚至有當地的賽德克族人在台大並用民、刑事訴訟驅逐之下被迫離開,嚴重侵犯原住民族土地權益。2019年監察院曾對此立案進行調查,並決議糾正台大、行政院、原民會及內政部。

此外,位於南投縣的台大實驗林,橫跨信義、水里、鹿谷鄉等地區,其中亦有不少土地原本是賽德克族、布農族與鄒族的傳統領域,彼此之間也是經常在土地使用權方面發生衝突。關於台大面對原住民族的種種不義作為,還包括該校內的人類學博物館,自日治時期收藏數萬件從山地部落搜刮而來的珍貴文物,到了戰後60年代,台大醫學院為了進行體質人類學研究,前往布農族馬遠部落擅自取走大批(正式紀錄為43具)祖先遺骨,至今仍未完全歸還。

遺憾的是,台灣社會面對原住民所受到的各種壓迫與暴力,有時也會被隱蔽在某些所謂「客觀理性」的學術研究和學者論述當中。

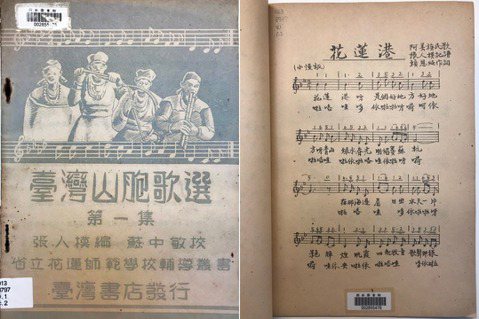

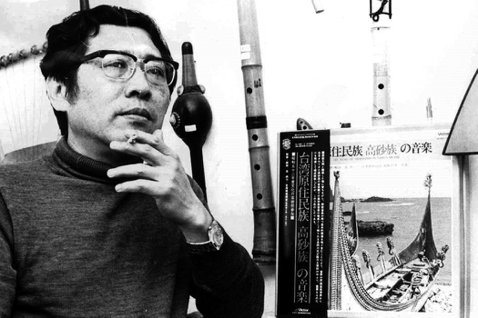

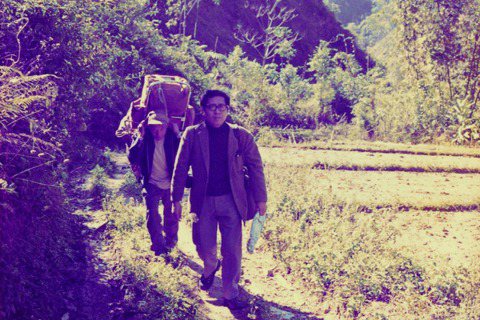

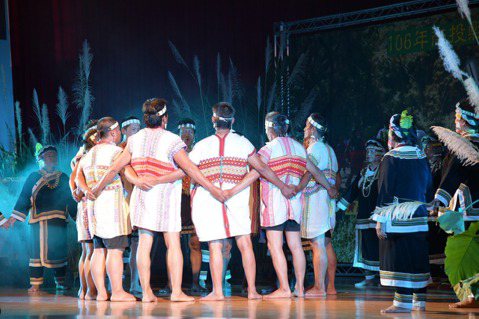

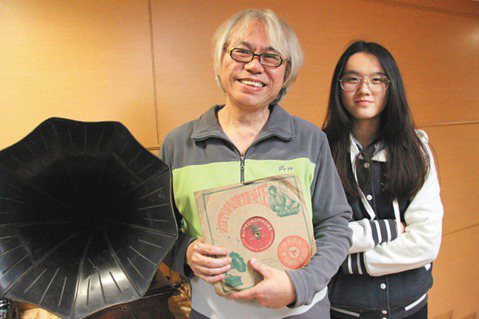

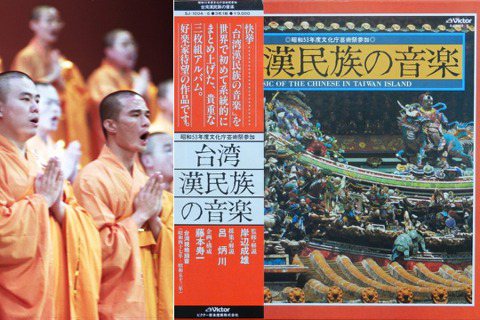

2023年5月,吾友「古殿樂藏」殿主王信凱接受《來義鄉刊》委託、前往屏東縣來義鄉訪談當地排灣族部落耆老ina ljipala(1953年生,漢名:許幼枝),於是他攜帶著當年(1943)日本音樂學者黑澤隆朝(1895-1987)來台採集原住民傳統歌謠、歷經戰火劫難餘存之後,由「勝利唱片公司」於1974年出版一套(兩枚組)黑膠唱片《高砂族の音樂》,並且在現場播放轉錄的聲音檔案給部落裡的族人聆聽,同時也藉此讓過去的歷史錄音「重返部落」、回歸其最初的原始之地。

自幼在傳統部落生活中長大的ina ljipala,多年來在耳濡目染下習得了許多傳統歌謠,透過日常的吟唱作為彼此情感交流的溝通方式。雖然她完全沒有正式學過「音樂」,也看不懂五線譜,卻對於傳統歌謠中的歌詞文化意涵有著相當深刻的理解和感知能力,至今還能夠即興演唱上百首排灣族古謠。

在黑澤這張封面標明「台灣現地錄音」的《高砂族の音樂》唱片中,關於排灣族的部分,主要收錄了在「來義社」採錄的四首歌曲:〈五年祭舞蹈之歌〉、〈小米收穫祭之舞〉、〈婚禮之歌〉、〈出草之歌〉。隨著音樂的播放,一旁專注聆聽的ina ljipala表情嚴肅,低斜著頭,像在辨認空氣中的歌聲是否與記憶相符。剛開始幾首歌謠,她很快就辨認出是否為來義系統的歌,並向在場眾人解釋曲調、歌詞上的差異。

然而,當她一聽到〈五年祭之舞〉和〈出草之歌〉時,馬上直接搖搖頭,並用族語說:「這個歌詞與歌名不一樣、不一樣!那個〈出草之歌〉是獵人報獵物、描述打獵的歌,裡面沒有『出草』」,另外「〈五年祭之舞〉也不是真正在maljeveq(五年祭)唱的歌,祭歌又不能亂唱,還有這首的歌詞內容其實是情歌捏!」2

「失真」的音樂調查,被隱蔽的殖民暴力

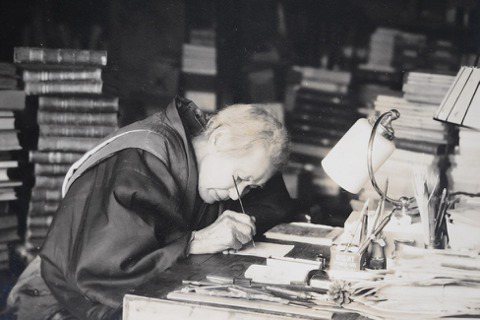

話說距今八十年前(1943),彼時正逢二次大戰期間、日軍攻擊珍珠港所引爆的太平洋戰爭亦正如火如荼地展開。日本政府為了積極推動「南進政策」,意欲透過學術研究作為殖民統治的基礎,據以實現「大東亞共榮圈」的前景下,陸續成立「南方音樂文化研究所」(1942),並指派音樂學者黑澤隆朝、桝源次郎(1904-1995)、錄音師山形高靖,三人組成「台灣民族音樂調查團」前往台灣進行為期三個多月(1943年1月26日至5月2日)的音樂調查採集工作。

關於黑澤隆朝《高砂族の音樂》所記錄的曲名與歌詞內容之間不一致的混淆現象,排灣族音樂學者周明傑早在2002年便曾重返當年黑澤採集的來義部落訪談當地耆老,並針對其錄音曲目做過比對,陸續發表了〈黑澤隆朝「台灣高砂族の音樂」四位排灣族耆老一甲子的回顧〉3、〈一甲子的邀約——日本文獻當中僅存排灣族歌者的追蹤報導〉4等評論文章。

之後,約自2003年開始積極投入黑澤隆朝研究及其《台灣高砂族の音樂》專書翻譯的台大音樂所教授王櫻芬,同時也在這段期間彙整成果、於2008年出版了《聽見殖民地:黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查(1943)》一書。針對黑澤隆朝當年採集記錄的曲名〈出草之歌〉,實際內容卻是描述打獵的情況,王櫻芬在書中參考了周明傑的文章所提出的說法是「原住民的歌曲經常用同一曲調隨情境而填上不同歌詞」5,並表示這個問題不僅牽涉原住民儀式音樂與展演之間的轉換,以及採集方法的問題,更牽涉到殖民者與被殖民者之間的互動關係。

然而有趣的是,當我後來讀到了周明傑這篇〈一甲子的邀約——日本文獻當中僅存排灣族歌者的追蹤報導〉文章的原始全文內容,卻赫然發現,黑澤隆朝在《高砂族の音樂》唱片裡所記錄來義部落採集的曲名與歌詞內容之間不一致的根本原因,並非如王櫻芬所言,單純只是原住民本身「經常用同一曲調隨情境而填上不同歌詞」的關係,而是因為日本警察(強制指定)挑選出來的這些歌者,普遍基於「害怕」不敢違抗的權衡考量下,所被迫做出的臨場應對。茲引述部分關鍵內文如下:

民國32年(1943年)2月14日,黑澤隆朝坐「轎子」進入來義社(當時尚未遷下山來),並在部落裡會同日本警察挑選擅於歌唱的青年男女十一名,作為錄音時的人選。對於強勢的挑選作風,我們不免想問Ravuravu(來義部落耆老,1923年生,漢名:鍾雪娥):「被選上的人高興嗎?你們是否都很樂意去錄音呢?」Ravuravu則回答:「沒有所謂高興不高興,因為當時會害怕他們,所以日本人挑選的,我們去就對了,沒什麼意見。」從這個簡單的回答當中我們不但看到日本警察「統治」部落的事實,也看出了族人與警察互動的不平等關係。

當時,在來義社選歌手出去表演幾乎都由部落警察組合團員,雖然,被選中是部落年輕男女士一件相當光榮的事,但是被指定的人並沒有說不的權利,警察掌握了部落當中善於歌舞的男女,當要組團時,幾乎是用指定的方式,指定哪些人,哪些人就必須要參加,日本部落警察權力之大,可以想見。當時來義社的族人深知被殖民者的宿命,也就不敢違抗他們的指令。當我們理解了這樣的事實,後來再聽到耆老們提及該次的錄音沒有分文酬勞一事,我們也就不足為奇了。

我問Sauniau(來義部落耆老,1921年生,漢名:陳范蘭英),既然那麼怕日本人,為什麼會卻敢唱出與歌名風格截然不同的歌詞呢?Sauniau說:「日本人統治以後,嚴格禁止所有的五年祭祭典,所以沒有人敢唱真的祭歌,那天突然叫我們唱五年祭的歌,沒有到祭期我們怎麼能唱呢?於是只好唱了五年祭歌的旋律,只是歌詞怕觸犯禁忌,已經置換為年輕男女的戀愛情節。〈出草之歌〉和這個情形一樣,也是一樣的旋律,即興的轉換年輕人戀愛的內容。」6

一般而言,人類社會的暴力行為既有可見的(比如肢體暴力),也有不可見的(比如語言暴力、精神暴力)。前一種暴力我們通常比較容易辨別,一旦出現便能很快引起社會公憤;至於後一種暴力雖然也會頻繁發生,卻往往不易被察覺,甚至就連受到傷害之後也都還可能搞不清楚自己感覺痛苦的原因。類似這種不可見的,包括針對個人的忽視、威脅與不尊重、命令與強制等,即是所謂「隱蔽的暴力」(Unattributed Violence)。

進一步延伸所及,當年依附「大東亞共榮圈」願景下、倚仗日本殖民官方強勢介入的的黑澤隆朝「台灣民族音樂調查團」,毋寧亦是國家刻意隱蔽其暴力行為的一種「殖民暴力」(Colonial Violence)。

由於暴力的脅迫,這些被日本警察挑選指派出來的原住民歌者,在「身不由己」的境況下所做出的歌唱錄音和報導證言,其研究結果當然也就不免充滿了各種扭曲、失真的現象了。

▍下篇:

聲音的台灣史:黑澤隆朝高砂族音樂調查與被隱蔽的殖民暴力(下)

- 不論是新課綱還是舊課綱,都只用一個章節介紹台灣數十個原住民族,也就是在高中必修128小時的歷史課裡面,只有1.5小時在講台灣原住民族。

- 參考王信凱,2023年6月,〈帶歷史錄音返鄉:來義系排灣族歌謠〉,《來義鄉刊》第五期。

- 參考周明傑,2003,〈黑澤隆朝「台灣高砂族の音樂」四位排灣族耆老一甲子的回顧〉,收錄於《「音樂學在藝術與人文課程之應用」學術研討會論文集》。

- 參考周明傑,2004,〈一甲子的邀約——日本文獻當中僅存排灣族歌者的追蹤報導〉《第六屆大武山文學獎》,屏東縣政府文化局出版。

- 參考王櫻芬,2008年,《聽見殖民地:黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查(1943)》,台大圖書館出版,頁197。

- 參考周明傑,2004,〈一甲子的邀約——日本文獻當中僅存排灣族歌者的追蹤報導〉《第六屆大武山文學獎》,屏東縣政府文化局出版。