光影與舞步的交纏來回:記11年後,「PINA」重返大銀幕

在台灣,凡是對當代表演藝術略有涉獵的朋友,多少都曾聽聞「碧娜.鮑許」(Pina Bausch)的大名。

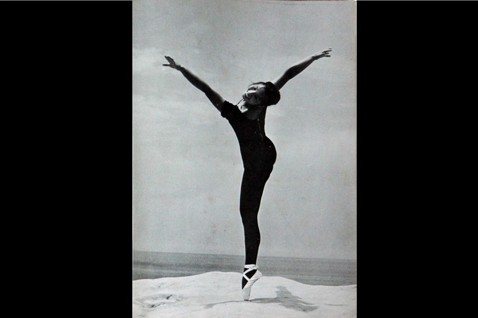

這位舞蹈大師,多年來以其獨特的風格,將肢體延展的張力與劇場敘事的細節,密密織就在一起,她的經典舞碼,多可見到清晰的人物動機以及飽滿的情感揮灑,無論是極簡單的微小動作,或者極具爆發力的奔跑飛騰,碧娜.鮑許的舞蹈劇場——所謂“Tanztheater”,在她手中調理出來的,是對於人類的「動態」,由至細至微到巨大宏偉,全方位的講究。

在講究的同時,又是如此輕巧、自在,看似不費吹灰之力,但每次的動,都是情緒、訊息的傳達,包括靜止,也包括靜止狀態下的小碎動,可能是一只手腕,可能是一段指節,也可能,是眼睛徐徐睜開,嘴邊燦爛淺笑。

遲來的結晶:逝去的舞蹈創作轉化為影像紀錄

享譽國際的大導演文.溫德斯(Wim Wenders)正是被碧娜.鮑許舞作的魔力深深吸引。從作品到藝術家,再從藝術家到作品,他醞釀經年、籌備多時,希望能以鏡頭記錄Pina的創作,能用電影向Pina致敬。總算在萬事俱備、即將開鏡的前幾天,長年菸不離手的碧娜.鮑許經診斷發現罹癌,匆匆數日就撒手塵寰。

整部電影計劃原本預備喊停,但追隨Pina多年的好多偉大的舞者、藝術家等等,他們積極爭取、全力促成,讓溫德斯在紀錄片「傳主」離世之後,仍然開機拍攝。

2011年2月,PINA在柏林影展與世人首度見面,就像平地一聲雷,如潮佳評由遙遠的歐洲大陸捲向全世界,走進電影院看3D版本的PINA,在11年前的春天和夏天,成為文化界的盛事,尤其表演藝術圈的朋友還會爭相走報,在不同的國家、不同的上映檔期,但只要有機會,大家也真的就戴起立體眼鏡,坐在黑黑的戲院裡,看著溫德斯的立體影像,讓Pina的舞作立體存在於我們的眼前和心底。

2011年6月,當時我人在上海工作,花了一整個上午的時間排隊、苦候,終於搶到上海國際電影節的十多張門票,其中就有3D版本的PINA。放映地點是整個上海灘最巨大、最宏偉的上海影城一號廳,也就是後來的上海影城「東方巨幕廳」,二十多排、近三十排、上千席次的座位,我好幸運買到了最後一排剩下的最後幾個座位之一。

影展當晚,全院座無虛席,人聲鼎沸,觀眾席裡的氣氛簡直像通了電似的,大家都興奮、期待得不得了。終於,場燈暗下,我們戴上眼鏡,PINA開始了。隨著她的舞作,我們被溫德斯帶到了舞蹈劇場所在的小城,在舞台上,在田園間,在開闊的山野,在精心設計的場景,在排練室,在電車站,Pina的舞,存在於每個空間、每個呼吸裡,導演訪問舞者,舞者的回答被錄製成「心聲」、「旁白」,鏡頭下只見舞者靜靜凝望著遠方,如同亙古永恆的雕像,任由攝影機自左右前後各個不同角度拍攝他們。

「所有空間,都是碧娜舞蹈存在的範圍」

整部電影精選了至少四齣碧娜.鮑許的經典舞碼:《交際場》、《穆勒咖啡館》、《春之祭》,還有《滿月》。「所有的空間,都是Pina舞作『存在』的範圍」,溫德斯在他發表於2008年的文章裡,便曾經寫道,他從碧娜鮑許的舞蹈劇場裡,學會應該要注意一切行為、姿勢、儀態、肢體語言,不但要能辨識,更要學習「尊重」。所以溫德斯自稱,多年來每次欣賞碧娜鮑許的作品,即便已經是一看再看的舊作,仍然會感到如醍醐灌頂般,純粹、自然而且震撼的悸動。

他在文章裡寫了數十個詞組,每個詞組都是一個不需開口,只要「動」了,一定會傳達出訊息的舉措。比如「起立」、「坐下」、「翻滾」、「跳躍」;比如「抓緊自己」、「彼此觸碰」、「依偎」、「摔落」、「爬行」、「竊笑」、「昂首」、「垂目」,還有「停止」。

溫德斯強調,這些「動」,都還不需要被抬升到「美學」的層次,它們絕大部份是與生俱來的反應,隨著心跳,隨著脈搏,被藝術家捏塑,讓這些「動」成為人際溝通的嶄新詞彙,於是人與人之間產生了連結,產生了關係,故事得以發展,情節得以蔓生,角色得以存在。

電影的開頭和結尾之前,都出現了碧娜.鮑許極具代表性的「四季」排舞,也就是“The Nelken Line”,舞者用最簡單的肢體動作演繹了春夏秋冬四季的變化,伴著路易斯阿姆斯壯的爵士音樂,舞者們緩步成排,全部做著同樣的動作,春—夏—秋—冬,周而復始。

電影結尾之前,整排舞者從封閉的劇場來到郊外,仍舊是春、夏、秋、冬,四季繼續,更迭不止;而銀幕底下,11年前上海影城現場千餘名觀眾,也早就哭濕了3D眼鏡。

一轉眼,時間就這麼消失不見了,日前坐在台北的小影廳裡,戴著好久不曾使用的3D眼鏡,跟著不到三十個觀眾一起再看PINA,四季排舞的畫面一閃出來,眼淚又止不住。春、夏、秋、冬,藝術的生命是如此這般,生生不息,碧娜.鮑許說得太好:

舞吧!舞吧!不然我們都要迷失了呢!