【二二八專題】背過身之前——請寬容他們的怯懦

母校創校校長「蔣公」銅像被學生噴上「威權遺害」、

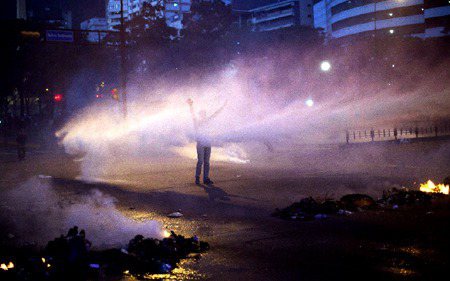

「歷史兇手」,隔天,我在小飯館,聽見一對夫婦討論現在的年輕人自我膨脹,不倫不類。與此同時,不少年輕人則在網路上譏諷:噴蔣介石像有啥用?與其私下處置沒生命的東西,不如學學烏克蘭,來場更荷槍實彈、轟轟烈烈的鬥爭!

假如,這樣的長輩和這樣的年輕人住在同一屋簷下,討論到某些議題,難免話不投機半句多。大的覺得小的吃飽太閒,管好自己就好,管啥國家大事,尤其「管啥政治」!小的覺得大的腦瓜子陳腐,而如果他們是同一家人,很可能在成年後,滿腔理想、熱血的孩子,便決意與家人走上陌路──事實上,有太多這樣的例子。

「你到底在怕什麼?」將自由、人權奉為一生信仰,視之理所當然的年輕人,滿腹疑問。「就是有你這樣的人,台灣才變成這樣!」

然而,台灣不是「一直這樣」。他們可能也不是一直這樣。讓我們的爺爺奶奶爸爸媽媽變成這樣的,是那些他們親眼看見我們來不及看見的──台灣曾經是什麼樣,家庭曾經是什麼樣,卻居然能夠被撕扯、蹂躪、折磨成什麼樣。

●害怕一不小心就碰觸到禁忌

我也曾經疑惑,據理力爭不是正義之舉嗎?質疑權威不是人人皆可嗎?生命中有許多對我而言的天經地義,奶奶總叮嚀:妳要知道妳有幾兩重。年輕的我摸不透這句話背後真義。好比一些尋常的瑣事,巷尾那間開了六十多年的麻糬店,近幾年味道變了不少,家人懷疑偷工減料,我說,下次我去買時跟他反映,說口感怎麼軟了。

奶奶一聽大驚:「欉啥嘎郎共啦?(幹嘛跟人家講啦?)她說妳這樣子不對,人家要怎麼做生意?」我不明白她的恐懼,說我會趁沒有其他客人的時候講啊,和對方反應一方面是為了消費者的權益,一方面也是給對方澄清的機會,再自然不過。奶奶說,以後不去買就是了,不要去給人家「鬧」。可是,家人都愛吃啊,愛吃卻又遺憾它變得難吃,當然要反映。我埋怨奶奶鄉愿,又心疼她不願令人難堪的體貼。又或者說那是一種恐懼,少惹是非。

更令我困惑的是,時常看似親密、熱情、好客的傳統社會,原來如此脆弱。寧可放棄心平氣和溝通的機會,輕易而乾脆地就決定了人與人之間的井水不犯河水。講真話、講理直氣壯的話、講出許多人講不出的話,於我曾是幾近原則性的必然,甚至是毋需思考的反射性動作。

直到有一個月,我漸漸明白了她這一生走得多麼苦痛。才明白,生命,並不是對任何人來說都充滿價值與意義的。活著,亦非然。有時少事比多事好,平安就是福。

那種不得不低調的恐懼,尤其蔓延在走過日治末期直到解嚴那四、五十年。經歷「不能說的禁忌」—二二八、白色恐怖、戒嚴時期的摧殘—,太多的少男、少女已從原本閃耀著活潑、正向、積極、充滿信念的青春年華,被迫遁入一段消極、失去信念的人生循環。

《自由之心》正好在此時上映,我意外獲得兩張特映券,昨天進了電影院。即使極其煽情、尚未追根究柢及詳述考據、流於點燃表面情緒,它仍然觸動了在場包含我的許多人。在這樣的時代,故事本身被調侃為「政治正確」而獲獎無數,但也激起許多人權意識。影片看似19世紀的久遠故事,但此刻真正令我難受的是:

一、這樣的故事持續發生在世界各地,不限種族國籍,且至今仍然進行著。

二、走過那段的人呢?他該怎麼去面對?

當主角終返紐約與家人重逢,他忍住內心的煎熬說:我道歉,我看起來糟糕狼狽。對不起。原諒我。折人心碎的是,他扭曲的帽沿透露著他已經難以適應整體環境,另一個龐大的壓力才正開始,他要怎麼重新開始原本的生活?現在,他仍是那個尚未被綁架、被迫淪為奴隸前,家人認識的他嗎?

整部影片沒有提到他已做了「12年」的奴隸,只能從英文電影片名《12 Years A Slave》中取得參照。此刻的他,已不是起初嚷嚷:「我不要苟且偷生,我要自由生活!(I don’t want to survive. I want to live!)」的那個男子。他低聲下氣,他斥責夥伴哀慟自己兒女,他看著身邊人被處死,他為惡毒的主人執鞭。當有人伸出援手時,他畏懼回答:「我不敢說,先生。」

細看才知那是多麼摧殘人的12年,在棉花田裡,轉身白首易紅顏。

倘若比12年更多呢?

●倖存者噤若寒蟬,依然受盡折磨

日前讀二二八受難者家屬阮美姝講她那思念亡夫的母親。阮父亡後,阮母屢屢想自殺,但為了孩子努力克制。下定決心自殺的那一天,她請求子女幫她在睡覺時綁住手腳,以免晚上不自覺拿藥吃,天亮再幫忙解開,讓她如廁。一日,阮母突然說:「我好愛你爸爸,妳知道嗎,我每天都想你爸爸......。」語畢,變成了植物人。臨別那一段話,阮母忍了45年。

白色恐怖受難家屬黃春蘭寫她那失智的母親。黃父被槍決,黃母深怕家人受牽連,心事一輩子壓在心底,全家人都不知道。當時,警察三天兩頭就會做「戶口調查」,母親隨身帶個包包,放一張證件備查。失智後,黃母什麼都忘了,卻還記得恐懼。她每天拿出身分證反覆確認,直到四個角都磨花了、證件都被折爛了,她反覆說:「警察就要來檢查了,丟掉會被捉去關。」直到父亡後56年,她才去世。

導演萬仁的《超級大國民》有一幕,男主角探望從綠島出來的老友,卻見他始終戴著耳機不語。原來,這位教授不相信台灣已經解嚴,常說腦袋裡被政府植入了電子偵測器,如果想到政治,政府就會再把他抓去關,所以天天聽著反攻大陸的國民黨歌曲洗腦。劇末,男主角終於在六張犁的亂葬崗裡翻出老友的牌位,痛哭失聲。那個亂葬崗,被遺忘了40多年才被發現。

「霧散了,景物終於清晰,但是,為什麼都含著眼淚。」而活著的人,命運也並沒有比較順遂,活著,便仍無法解開那套住的結。

●被扭曲的心靈及破碎的信任感,必須長時間復原

這讓今日我們所享有的空氣顯得可貴,可以在蔣介石的腿上噴漆而不

憂懼入牢,可以在公眾場域大放厥詞而不擔心被拷打,可以盡心汲取知識不擔心被處決。但若年輕的我們,僅以「瘋子」、「精神病」、「老頑固」稱呼那些走不出苦痛而仍陷其中的上一代,便使我們的智識顯得輕薄而虛妄,因為今日的一切,都非理所當然。

而那些曾真正飽嚐生命冷暖,曾經歷性命交關,曾以為可以放膽一搏、卻發現身邊重視的人因自己意氣風發的理想而墜入深淵、傾頹、喪亡的人們,他們被迫學會低頭,告訴我們,要明哲保身,要少碰政治。聽來懦弱,但是,要他們重新信任這個國家,願意接納年輕一輩的「豁出去」,需要重新建立多少勇氣?我們都知道,信任的建立很難,坍塌很容易。

也正是這些,使得《自由之心》布萊德彼特的出場,滔滔不絕地講述正義云云,顯得唐突而突兀,甚至殘忍。他一向自由,不喜壓抑,也沒有太多他真正重視、或完全需要他的人。如同自由、活躍而年輕的我們,也非得經由溫習往事中的每一則故事,才能理解時代的重量,並非由這塊土地所承載,而是更精確地,由一個、一個的生靈,和命定於這塊土地的一個、一個人所被迫承載。

這些人,只能「掙扎而存活」,而非「自由地生活」。整整四、五十年的光陰,整個台灣的心靈被扭曲了,台灣的菁英也被大量滅殺了。在年輕的我們與長輩們背過身去,大聲嚷嚷著為何你如此現實、為何你不懂我的理想之前,也許可以想像,若我們早生個幾十年,遇上這樣的時代,在奮力一搏後,如果反倒在那些屍骨中,看見我們最最重視、珍愛的人,我們會如何選擇?我們是否仍毫無恐懼地相信下一代?

因此,請為走過恐懼時代的他們寬容一些,對他/她所謂的怯懦、失智與精神分裂寬容一些。因為,我們之所以能從一開始,就毫無所懼地自由,是經歷多少人前仆後繼地用血與性命與之交關。他們眼睜睜看見太多,便以為能保護我們,卻也換來我們的不諒解。

如果能,在轉身之前,請找到一個平衡點。別忘了寬容,當然也沒忘了把握至今仍擁有的自由,持續勇敢地批判、懷疑、行動與詰問。