李玉華/溜滑梯為何不能「爬滑梯」?適合兒童的遊戲場,應由兒童打造

旋轉門可以玩嗎?人行道可以跳著走嗎?滑梯可以倒過來爬嗎?人在空間中多大程度需要守規則?今年美國哲學學會的期刊APA Studies on Feminism and Philosophy刊登了一篇論文"Parks and Recreation",討論孩子在城市空間裡的自主性問題。論文作者廖顯褘是一位台灣哲學家,長期支持在台灣關注兒童遊玩空間權益的團體「還我特色公園行動聯盟(特公盟)」。身為特公盟成員,以下我會概要介紹文中討論,並對照台灣當前的倡議和議題。感興趣的朋友也可以閱讀由原作者授權,特公盟伙伴翻譯的論文中文版。

"Parks and Recreation"是廖顯禕對美加哲學家庫克拉(Quill Kukla)新書《城市生活》(City Living)1的回應,文中主要議題包括:

- 我們的生活中有各種規則,有的成文有的不成文。在這些規則下,城市居民、城市設施和城市空間之間的關係是什麼?我們怎麼看待人類(居民)和物件(設施)和空間(城市本身)的協調?有些人比另一些人更不用遵守規則嗎?有些人比另一些人更有能動性嗎?有些人更有發言權、更不被系統性地歧視,甚至更平等嗎?

- 兒童和青少的「第三空間」2,指涉在家庭和學校之外,能為兒少帶來舒適、認同和歸屬感的公共空間。城市之中有這種空間嗎?公園或是遊戲場算嗎?遊戲場真的能讓每位兒少都舒適且順應他們的身心發展或社會發展嗎?

- 玩具(toy)、遊戲(game)或遊玩(play)3有什麼不同?玩玩具、玩有限制規範的遊戲(game)或是自由遊玩(play),怎樣才能帶來想像力和創造力?空間如何安排,才能讓小孩真正自主遊玩?

你喜歡「空間決定」還是「空間共生」?

廖顯褘的論文標題"Parks & Recreation"本身就是個彩蛋,美國2009年到2015年有個七季破百集的嘲諷電視節目,就叫Parks & Recreation。這節目講述一個虛構城鎮公園,如何受食古不化的官員治理的故事。虛構公園裡的種種議題,在真實世界一樣存在。在疫情期間,雖然公共空間的使用大幅縮減,但廖顯褘還是盡力陪伴孩子在公園遊戲場域跑跳放風,接觸足夠陽光、空氣、水及戶外活動,因此也遇上每個小孩和家長都會遇到的問題:這些空間可以怎麼使用?旋轉門可以玩嗎?人行道可以跳著走嗎?滑梯可以倒過來爬嗎?

對這些問題,你可以想像光譜兩頭的極端看法:

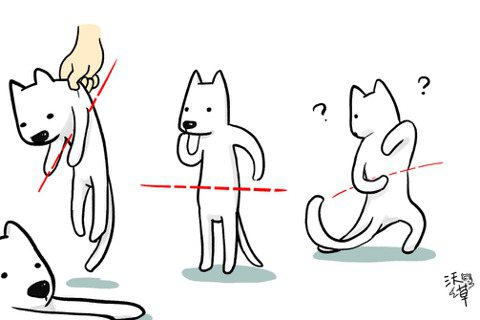

- 空間決定論(spatial determinism):物質比較重要,物體和空間設定了我們每個人必須遵循的規則,椅子就是坐的、床就是躺著睡的、滑梯就是向下溜。

- 空間意志論者(spatial voluntarist):心理比較重要,人可以自己設定規則,用任何物體和空間做我們自己想做的事:如果要用來按天花板投影機電源,椅子可以當作梯子;如果小孩居家隔離需要運動,床可以當作彈跳設備;重新進入溜滑梯的入口設計得太遠,滑梯可以當作爬坡快速回到入口的捷徑。

有沒有其他思考方式呢?當然有,例如庫克拉這樣的空間共生論者(spatial mutualist):

- 空間共生論(spatial mutualism):在空間與使用者之間,除了有因果關係,還有「空間能動性」(spatial agency)。空間會賦予使用者空間能動性,讓人改變和創造自己在使用的空間。

想像一個遊戲場,有一些固定的遊具,像是鞦韆、滑梯和沙坑。這時候大家可以如何使用,就看大家獲得多少空間能動性。在能動性比較少的情況下,大家會非常「守序」,坐著盪來盪去、坐著溜來溜去和把沙堆起來變成城堡或推倒變回沙堆。

但若能動性增加,不同的嘗試也會出現,例如站著把鞦韆盪得更高、躺著站著溜滑梯、倒過來爬滑梯、挖空沙坑後注入水成為河道等。在這種情況下,這些人從事的行動已經不只是照著既定規則遊玩,而是重新創造玩法和空間。

庫克拉喜歡這種「玩法」,他用下面這句話來替《城市生活》作結:「一個適合每個人居住的城市,也必須由每個人來建造。」這願景聽起來好像很不錯,每個城市住民都能參一腳、為了自己的需求動手改變城市樣貌。

但是,事實上是這樣嗎?

對七年前的特公盟發起人林亞玫來說並非如此。2015年,青年公園裡孩子唯一愛玩的遊具,在台北市工務局公園處貼出公告後即刻要被拆除,林亞玫拿起打市民專線1999詢問,只獲得公園處回覆「遊具違反現行標準安規」,於是孩子眼睜睜看著從小玩到大的遊具被拆除推倒在圍籬隔絕的工地內。無獨有偶,在當時大安森林公園工程圍欄邊,一群孩子貼上自己畫的紙板和便利貼:「請不要拆!」「還我好玩溜滑梯!」,但一個週末夜之後,滑梯還是消失了。孩子是遊戲場的主要使用者,但他們的需求不受重視。

時至今日,台灣兒童算是在遊戲場領域獲得了「參與空間改造或新建」的能動性嗎?並不。許多公園遊戲場在新建或改造前,確實開始辦理地方說明會,但這些說明會往往安排在上班日的晚間,參與者往往是里長聯絡得到的長輩。我們期待公園成為小孩能使用的公共空間,但其實小孩依然沒機會參與公園的規劃,只能由特定的大人來幫他們決定。

自己要使用的空間,自己卻無法決定,這會造成什麼結果呢?順著《城市生活》的動見,廖顯褘認為:

同樣一個空間,可以為某些主體賦能,但卻無法讓其他主體茁壯。同樣一個空間,可能讓某些個體更容易觸及,但對另一些個體卻不是如此。(⋯)根據不同社會身分特殊性,有些人比其他人更能夠重新塑造、利用或改造同一個空間。當這種情況發生時,不同階級之間不平等的相互因果交互作用,最終會成為持續的壓迫性制度,例如種族歧視、性別歧視、能力歧視、階級歧視。

社會空間在壓迫小孩嗎?

遊戲場是為了兒童青少打造,但就目前情況來說遊戲場並不真正屬於兒童青少,他們無法參與遊戲場的規劃,也無法把遊戲場改造成他們想要的樣子。如果適合所有人居住的城市必須由所有人來打造,那麼適合兒童的遊戲場,也必須由兒童來打造。

在兒童權利視角之下,這個壓迫性制度,就是涉及「年齡」的兒童青少歧視,尤其是青少。他們常常被拒於門外,無法擁有自己的地盤(territory),也就是人感到賓至如歸、擁有發言權與能動性的空間。在近六、七年兒童遊戲場大建設風潮下,青少並沒有被認為是《兒權公約》中的兒童,但是他們也沒有被視為大人,今(2022)年11月底的修憲公民複決結果,顯示較多成人並不想把18歲公民權還給青少。他們處在一個青黃不接、誰都不理的模糊迷離險惡地帶(twilight zone)。

另一方面,不說政府機關,說孩子跟他們的照顧者好了。孩子,是被自己的家長、照顧者或是教育照顧者壓迫嗎?廖顯褘認為:

在〈用家長角度認真看待孩子自主性〉("Taking Children's Autonomy Seriously as a Parent," 2020)這篇文章中,庫克拉認為很多教養專家、教養觀念或是教養方法,並沒有完全認可每一位兒童青少都是擁有完整權利的一個人。照顧者對孩子來說,都擁有相當大的權力,因為孩子通常還不具備完整能力來滿足自身基本需求,而照顧者這些權力,就也包括限制孩子的行動和選擇。

滑梯是用來溜的還是用來爬的?

在遊樂場常聽到家長告誡小孩「滑梯是溜下來的,不是爬上去的!」但是,為什麼爬上滑梯是錯的?最典型的答案就是:「這樣做不安全。家長有責任保護孩子!」這答案的背後是來自本能的強烈情緒,所有照顧者都能感受。

這種情緒本身沒有錯,但也帶來危險,因為它限縮了孩子的主體和空間能動性。在我看來,這種情緒背後常常有兩種預設:

首先,它預設了孩子很笨:孩子對自己的安全沒有判斷能力,手腳頇顢(hân-bān)笨拙,腦中沒有觀察四周的機制,一定會摔死、撞傷或讓別的小孩受害。這種預設想法如同以前有許多運動表面上要保護非白人、婦女、障礙族群和勞動階級,事實上是要限縮他們的權利,例如主張婦女墮胎要獲得丈夫的同意,這些看法背後,都有類似假設:他們對自己的安全沒有好的判斷力。

再來,它預設了對孩子來說最重要的是絕對的安全,其它像是跟人互動、勇於嘗試、冒險驚人、風險評估、溝通協調能力或是從遊玩活動中交到更多新朋友,都不重要。大人自己都可能會在運動時有些小傷但還是去運動,或是在疫情期間且口罩禁令還在時把口罩拿下來透氣,但如果是小孩要做以上這些事,他們就會被當作不乖的孩子(而在旁邊允許他們這樣做的家長則會被指責是「恐龍家長」。如果這位恐龍家長剛好在滑手機,它就成為不負責任、疏於親職的大人,「當初不如不要生小孩」)。

照廖顯褘的看法,我們有理由考慮其他做法:

即使爬上滑梯實際上不安全(重申一下,大多數情況下並非如此),但僅憑著這一點,並不能證明家長限制孩子不要這樣做是一件合理的事。認真看待孩子的自主權,就是允許他們去從事一些具有風險的行為,就像你、我和其它成人一樣。

這個看法,和特公盟長期倡議自由遊玩(free play)的核心概念吻合。自由遊玩的理想,是讓孩子自己決定玩什麼、怎麼玩、跟誰玩,它是一種沒有結構的自發遊戲行為,孩子自己決定何時開始、中間過程,也自己決定何時停下來或去嘗試別的。而大人要做的,就是幾乎什麼都不要做,不出手干涉而是陪伴觀察。讓孩子有承擔風險的練習,才能玩出現實生活、玩出學習熱情。

但是,執行自由遊玩的過程,又如廖顯褘所說:

我不認為照顧者絕對不該為孩子設定任何界限。但如果庫克拉是對的,文化上佔有主導地位的教養觀念,多數沒有認真看待孩子的自主權,那麼身為家長的情緒反應,就很值得質疑了。即使大人情緒感受深刻,但大人所設定的界限是否妥當適宜,也很值得質疑。

此外,「家長照顧者或教育照顧者雖然出於好意,以保護孩子的名義,來限制孩子的行動和選擇。但說到底,這就是家長式或家父長制的本質。」在我看來,這也就是大家在網路上一直拿出來笑的:「阿嬤阿公覺得你冷,你就是冷,你就要穿外套,即便你一直在流汗」。

▍下篇:

- 文:李玉華,還我特色公園行動聯盟創始成員之一、兒童友善城市歐洲聯盟ENCFC成員(台灣特公盟代表)、世界都市公園 WUP大會及英國自然歷史聯盟NHC跨界溝通Communicate20大會國際案例講者。著有《公園遊戲力》、《反造再起:城市共生ing》和《兒少視角的城市(City at Eye Level for Kids)》。

- 論文譯者謝宜暉、蔡青樺均為還我特色公園行動聯盟(特公盟)成員。原論文作者廖顯禕,普及灣大學(University of Puget Sound)哲學系副教授,為特公盟支持者。

- 更多:Web|FB

- 美加哲學家庫克拉(即奎爾‧庫克拉 Quill R. Kukla)的《城市生活》(City Living)是牛津大學出版社在2021年推出的新書,書名副標"How Urban Spaces and Urban Dwellers Make One Another",跨領域內容是城市空間和城市居民怎麼互相形塑彼此,囊括了地理學、人類學、三大洲三大城(華盛頓特區、柏林及約翰尼斯堡)的民族誌、都市規劃和其它學科的討論。本書的更多介紹與購買連結。

- 原文為「兒童」,及聯合國兒童權利公約的0-18歲的兒童,但在台灣因為兒少法的關係,將此定義區分為兒童0-12歲 及青少13-18歲,所以特別註明兒童青少,使大家不至忘記「在台灣,青少也是定義上的兒童」。

- 在本篇文章裡,因為要區隔遊戲(game)和遊玩(play),本來 play 或 free play 常被稱為遊戲和自由遊戲的地方,我都先稱之為遊玩(play)和自由遊玩(free play)。