癮君子/非一般溫情家庭電影:《哈勇家》裡的泰雅文化、涵化與烤火房

(※ 本文有雷,斟酌閱讀。)

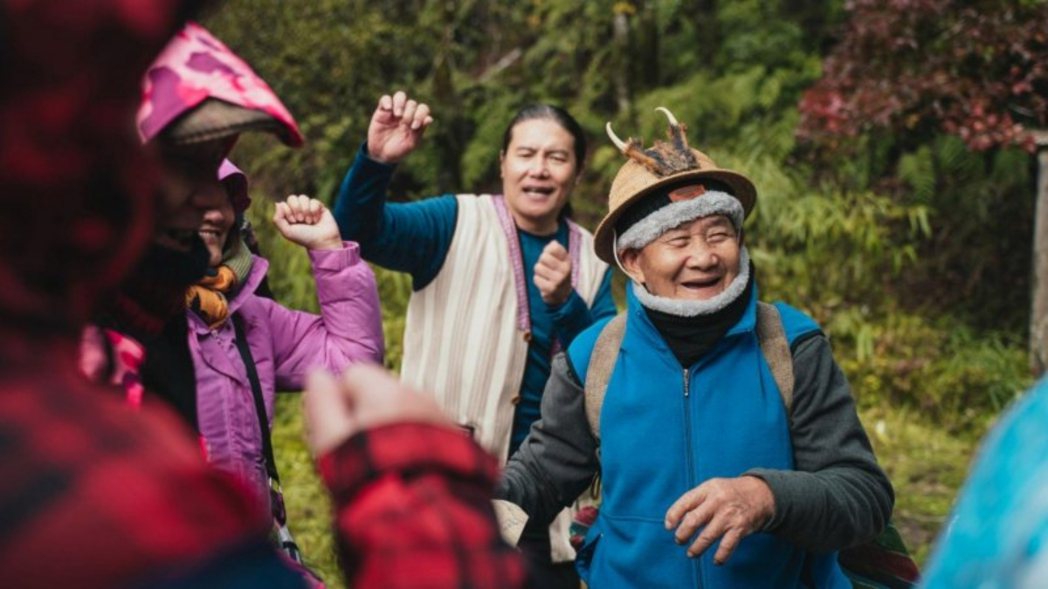

強勢入圍六項金馬獎提名的《哈勇家》(GAGA),早在台灣院線上映以前,就廣受金馬影展的觀眾喜愛。作為泰雅族導演陳潔瑤(Laha Mebow)的第三部劇情長片,《哈勇家》除了延續導演歷來對於原住民認同、部落文化的關注,亦巧妙結合競選、草根人物、親子衝突等主題,縝密編織一部溫馨動人的家庭電影。

有趣的是,即便《哈勇家》將海拔拉高,其所呈現的原民日常,依然處處可見台灣主流社會共通的生活經驗,無論是活生生的觀光客、宮廟主委,甚至是常見台式的木造桌椅,再到精神層面的政治手段、競選造勢以及婚宴辦桌,皆都闡明:原住民跟漢人,早已緊密貼近彼此的現狀。當然,導演之所以展現融合的一面,而不是執著於大眾對於原住民的想像,正是要避免電影變成一種奇觀式的窺探,甚或是淪為刻板印象複製、議題消費。

不過,承前所述,忠實描繪高山部落的當代輪廓,不僅可以回應創作者的道德責任,更能形成一種心理距離上的重新定錨,促使觀眾意識到時常被漢人、都市所給忽略的事實——原住民,並非遠在「異域」的邊緣群體,而是共享、共造台灣的一份子,牢牢地深扎根在我們身邊,不但繼承祖先的智慧,亦深受漢人文化的影響。

原住民與外來者的交會:「文化涵化」的力量

實際上,前述提到的文化交疊現象,恰巧就是「文化涵化」的具體例證。簡而言之,較為弱勢的文化,透過借用強勢文化的習慣、工具,穩固並提升自身文化的競爭力,至於起因,可能是出於自主意願,也或許是迫於無奈的自然發展,好比說台灣原住民因應貿易、殖民者入侵,學會使用槍械來狩獵、出草,抑或是保衛家園。

換句話說,文化涵化是攸關群族生存的一種整體策略,從具象物品、地景構造,延伸到思維層面的規範、價值追尋,只要有利於部落存活,皆是值得吸收的素材。

然而,假若兩方文化差距過大,涵化終究會變成同化。屆時,弱勢文化將會遭到強勢文化吞噬,逐漸喪失本來的傳統認同,並將外來/主流文化視為自我根基。對照到電影,從紐西蘭跑來的外籍女婿,剛好體現同化之後的結果,就算外貌跟漢人無異,卻連一句中文也不會說,甚至能把「恭喜」的意涵都給搞錯。於是,非常諷刺,那些令人莞爾的溝通誤會,竟是因為失根所導致。以此來說,電影當中奶奶指導女婿農務一景,極具象徵意義,本該位處優勢的漢人,因應失根,成為相對無知的人,反倒要借助少數族群的引導,重新接觸土地、自己。

遺憾的是,電影當中的Andy並非唯一案例。當我們把視角切向台灣原住民,同樣亦有不少年輕原住民,面臨到類似的認同困境,好比陳潔瑤導演本人,即是在都市長大的孩子,代表著根的部落早已遷徙到山腳下,又相對「漢化」,導致她對於傳統文化相當陌生,直到三十歲才陸續因為工作結交不同的原住民朋友,然後從中逐步摸索、建立連繫血脈的身份認同。

到頭來,電影擺入Andy這個角色,不單創造諸多笑料、戲劇張力,更還豐厚了電影的層次。尤其,正因為Andy是不會「中文」的漢人,才好拉抬作品格局,藉此突破過去所習慣的二元敘事:漢人與原住民的對立,並讓討論跨越國土疆域,進而在全球化的架構下,幽默展現劣勢族群的普遍困境,甚至進一步揭露文化衝突所帶來的傷痛,如何隨著時間、世代差異,默默在生活中缺席。

也因此,文化同化會這麼難纏,恰恰在於它會讓人「遺忘」自己的失根,導致後代的子孫慢慢不再明白、探問心底那一份空缺,又或好奇生活中的文化殘骸,究竟是來自何處,以及背後蘊藏著什麼樣的故事。就此,積極親近部落文化的以諾,就像另一面鏡子,映照出Andy的不足。爾後,電影再利用對比,進一步提醒:假如總是抱持著消極的態度面對文化變遷,終有一天,會連那一條可以「考古」認同的路徑都失去。

綜上所述,《哈勇家》表現原住民智慧的方式,寫實且犀利,不落窠臼。一方面避免過度神化原住民,像是把耆老比喻成引領迷失羔羊的神奇天神,以免電影失真,同時也避免盲目醜化漢人,例如過往常見的貪婪、傲慢、自我中心等等。相反地,電影選擇站在更宏觀的視野,細細書寫原住民跟漢人可能皆有的困境,藉此形成較為對等的同理,而不是一再繁衍「由上往下」的憐憫。

「失語」該如何溝通?

接續「失根」這個主題,透過電影,可以發現文化之所以葬送在時間的洪流中,其實跟言説(失語)密切相關,誠如心理學者維高斯基(Vygotsky)所假定:廣義的言說(符號系統)是心靈發展的中介,足以串接個人與社群,甚至是引導個體精熟自我的工具書。也就是說,少了對應的語言互動,有關於自我文化的理解與實踐,都會大大受阻。

畢竟,社會的一切,特別是文化,無論是陳腐或是代表智慧的習俗,皆仰賴言說來傳播、鞏固,假使個體缺少相關的言說經驗,蘊含其中的族群特色,自然就會不翼而飛。

片中的Andy,即為最明顯的例子,就算心靈成熟,卻少了一塊名為台灣漢人的心理認同。因此,雖然維高斯基的言說並不等於語言,依然揭示人們的交流互動,會如何影響一個人的內在組成。再來,經由上述觀點,亦可以見得「失語」具有兩層意涵:一是不懂語言本身,二是匱乏相關的使用經驗,導致人們即使懂得語言的規則,仍舊因為經驗不足這件事,無法精確且細緻地理解潛藏其中的文化肌理。

另外,引用另一學者維根斯坦(Wittgenstein)的看法,更極端來講,語言的極限,就是個人世界的極限。至此,電影片名 "GAGA" 所指涉的就不僅是中文的「規範」,更必須放在泰雅文化脈絡之中才能明確,例如爺爺所曾提及:夢是祖靈的指引、擺放陷阱講求先來後到,或是造房不能偷工減料,全是協助族人挺過每一次過冬的準備。易言之,所謂 "GAGA" 不光是束縛他人的規矩,亦是涉及生存處境的集體指南。

所以,當人們藉由另一種語言去註解族語時,比如中文,雖然可以解析泰雅語的詞彙,卻不一定捕捉得到精髓。於是乎,站在文化復興的角度,日漸沒落的族語,可謂是通往過去的橋樑。甚至可以說,在種族遷徙現象越來越普遍的未來中,語言更加重要,每一種語言,無論強勢、弱勢,皆都同樣是保存文化時,不可或缺的鷹架。

故此,《哈勇家》必須是一部以泰雅語為主的電影,全程使用宜蘭南山部落所慣用的泰雅語,實非噱頭,更還體現製作團隊之於文化工作的慎重與洞見。

只不過,利用某一種語言涉足另一套語言,也不僅是形式上的說文解字,亦包括利用其他族群的規則,奪回自身權力,比如說哈勇大哥投入地方選舉,即是為了爭取發聲的管道,藉以找回頭目家族的榮耀。

可是,就像中文解釋泰雅語時必然會有偏誤一樣,當原住民試圖利用漢人的遊戲規則,特別是檯面下的那些潛規則,諸如賄選、樁腳、利益交換,勢力上的不對等(老練鄉長對比生澀平民),終會如同混淆變項,反轉本該必勝的等式。最終,哈勇一家雖然勝選,卻也因為違法之舉再度失聲,並在奪回土地的過程中,倒過來賠上更多的土地。

以此足見,導演的銳利,未曾因為血脈,而有半分膽怯、留情。況且,就是因為同樣身為泰雅族,才會更想告誡不要忘本,以及遵守祖靈精神(腳踏實地)的重要性。

「地景就是張力」:烤火房、石板屋的層層隱喻

接著,依照學者約翰威利(John Wylie)的說法——地景即是張力,蘊含了人類世界的衝突、意圖,還有創造力。

回到《哈勇家》,若要舉例讓人印象深刻的地景,除了靄靄雪景之外,更還有那一間承載了各種思緒的烤火房。但是,地景不光是某種被觀看、使用的物品,亦有專屬的生命力,得以反過來影響當地居民。是故,片末的停電一幕,正巧彰顯地景的靈性:祖孫三代,因著不言而喻的默契,一同摸黑走向烤火房,並在祖靈的看顧下重新團聚,圍繞著代表團結的火爐,冷戰的兄弟,也終於再度分飲那一杯辣喉的酒。

依此來說,參照電影,烤火房就是泰雅家庭最為私密的聖域,目睹死亡(爺爺過世)之外,並也見證了關係的重生,有時宛如一間避難所,有時則像一座指路的燈塔。

想當然,電影內的地景可不只烤火房,屋頂滑落的石板傳統屋,同樣是另一種地景,象徵式警告族人不可背祖、取巧。不過,本文試圖引入地景的概念去梳理作品,其實是因為地景十分強調交織性,剛好契合《哈勇家》一路刻畫的背景信念。

地景不同於景觀、地域或是環境,地景企圖指涉、辨明的概念,並非具體、邊線清楚的死物,而是個人、他者以及外在環境,持續相互碰撞的動態過程:每一秒都是終點,但下一秒又是新的起點,時而顯而易見,時而隱晦,往往曖昧且難言,卻又精煉了文化本身。為此,本文開頭所列舉的融合案例,即是所謂地景現場。

誠然,被文化包覆的認同發展,一樣不存在任何意義上的終點,而是一種永恆的現在進行式,在一次次的衝擊、轉型中,迎風破浪,帶著傷痕,也帶著驕傲。以此來看《哈勇家》的開放式結局,便為極度有力的收束、未完待續,靈巧地使人明白:認同是持續一輩子的自我辯證,特別是在文化交織的現代,迷惘不過是一種常態。

換言之,如前所述,雖然言語是靠近文化的途徑,但路徑的終點,亦會隨著時間不斷變化,比如《哈勇家》當中的部落居所,就跟狹義想像的原始部落相差甚遠,但我們能夠武斷地說前者比較不道地、泰雅嗎?倒也不是。畢竟,何謂文化保存,重點始終不在於如何維持外觀而已,更在於怎麼提煉精神,然後灌注到下一個時代中。

結語:非一般溫情家庭電影

總體來說,若以溫情家庭電影來解讀《哈勇家》,無疑是會窄化作品的內涵,但它的通俗性,正好是作品能夠走入大眾視野的關鍵,並讓觀眾見識到文化交融之後的生活質地,而不是固守於刻板印象中,追逐某種離地的浪漫幻想。

最後,不得不說,導演的調度功力十分了得,非但詩意捕捉山林的曼妙之姿,更在大量採用素人演員的情況下,完成一部毫不造作、刻意的真摯之作,其中的自在與愜意,成功讓人不自覺放緩思緒,只為近身感受那些陌生的臉孔,如何生動回應或許必然的苦難跟賜福。