島嶼武俠的史前史:中國武俠與日本劍劇的刀光劍影(下)

▍上篇:

殺進時代劇裡的劍劇

就在上海電影熱之際,也有人刻意引進紀錄片拐彎抹角諷刺殖民者。

1928年5月13日《台灣民報》報導一則新聞:新竹地區有人成立電影公司進口上海電影,其中包括蔣宋結婚實況的影片,有民眾黨員將之在新竹座放映,盛況空前。記事裡記者藉此實況嘲諷同化政策,「在映寫蔣宋結婚的時候,觀眾的抽手喝采之聲,和結婚禮儀的全卷相終始,台灣人物對於中國人物的敬慕,可謂熱烈極了」。從記者報導的視角來看,顯然是援引中國民族主義來對抗日本殖民政府,記者也更進一步辛辣地指出:

我們有時看內地人最喜歡的舊劇《忠臣藏》等,當真是枯燥無味,連點興味都沒有。足見民族心理不同,對於趣味娛樂自然不能一樣,同化政策之不可行,於對影戲的嗜好之不同,也是以充分證明其謬誤。

這位記者所說的舊劇,是指時代劇,也就是以明治維新以前的時代為背景的戲劇。至於《忠臣藏》,則是以江戶時代元祿年間赤穗家臣47人為主君復仇的事件。這個事件隨時間推移,從小說到戲劇有多種版本問世,是民眾喜愛歷久不衰的題材。至於電影版,自電影問世以來,也有多個版本,不過,有著「日本電影之父」之稱的牧野省三與人氣演員尾上松之助在1910年代的實驗與創新,牧野省三終於在1920年代交出較具代表性的忠臣藏作品,劍劇也成為其中的重要元素。

1908年,30歲的牧野省三初次擔任導演的作品,就是被視為時代劇電影起點的《本能寺合戰》。隔年,牧野省三把大他三歲的歌舞伎演員尾上松之助帶進電影圈當演員,兩人在1910年代合作了為數眾多的時代劇電影,其中也包括1910年版的《忠臣藏》。從歌舞伎轉戰電影,尾上松之助一炮而紅,成為重要的人氣明星。

按日本歷史學者筒井清忠的《時代劇映畫的思想》(時代劇映画の思想)一書所述,此時,牧野省三為尾上松之助量身訂做的時代劇,多是根據立川文庫的講談本內容而來,所謂的講談本就是把傳統藝能——講談的內容加以速記,至於講談,有些類似說書,從第三人的視角說歷史故事。立川文庫的講談本,多以英雄、豪傑乃至忍者的故事為主,這些也就是1910年代牧野省三與尾上松之助合作的主要內容。

然而,儘管牧野省三與尾上松之助合作的電影人氣雖高,但電影內容仍有簡單之嫌,不被當時的文化人承認。牧野省三持續思索時代劇的變革之道。1917年,「新國劇」的興起,帶來劍劇的形式。新國劇是由早稻田大學畢業的年輕人澤田正二郎所組織的劇團名稱。澤田正二郎原來在島村抱月所主持的藝術座劇團,不過,對於劇團移植蘇聯作家契訶夫的作品並不滿足,他希望能創造打動一般民眾的本土戲劇,於是另組劇團。他的嘗試一直未能成功,直到最後決定在大阪一賭,推出有格鬥場場面的劍劇,結果大受歡迎,而後也繼續推出其他劍劇元素的戲碼。

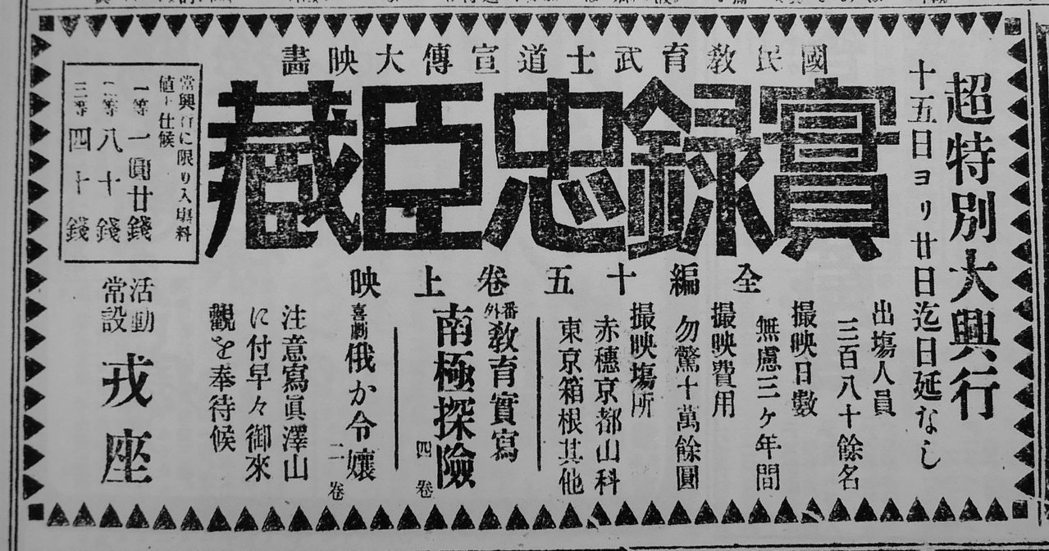

劍劇也出現在牧野省三與尾上松之助最後一部合作的作品《實錄忠臣藏》(1921),這部電影將時代劇的水準提高許多。然而,兩人不合分道揚鑣,尾上松之助也在1926年去世。牧野省三仍繼續拍攝了其他兩部《忠臣藏》電影,劍劇也已成為不可或缺的元素。值得注意的是,1923年關東大地震,政治文化中心東京付之一炬,災後重建的過程當中,文化結構也出現重大的改變,《現代日本文學全集》之類的套書開始以一冊一円的「円本」低價銷售,薄利多銷,這也刺激瞄準通俗大眾的書籍與雜誌的出現,作家們也發表鎖定大眾口味的作品。

如同著名的大眾文學評論家尾崎秀樹在經典作品《大眾文學論》當中所說,1927年也正值明治年號60年,關於幕末維新的歷史也再一次成為小說們的創作題材,並掀起熱潮,大佛次郎的《赤穗浪士》、林不忘的《新版大岡政談》與《丹下左膳》、子母澤寬的《國定忠治》等小說,都在1930年代前後年代翻拍為電影。

轉向劍劇的年輕觀眾

當劍劇興起之際,台灣觀眾是否出現品味的轉變?還是如《台灣民報》記者所說的民族不同,趣味娛樂自然相異?

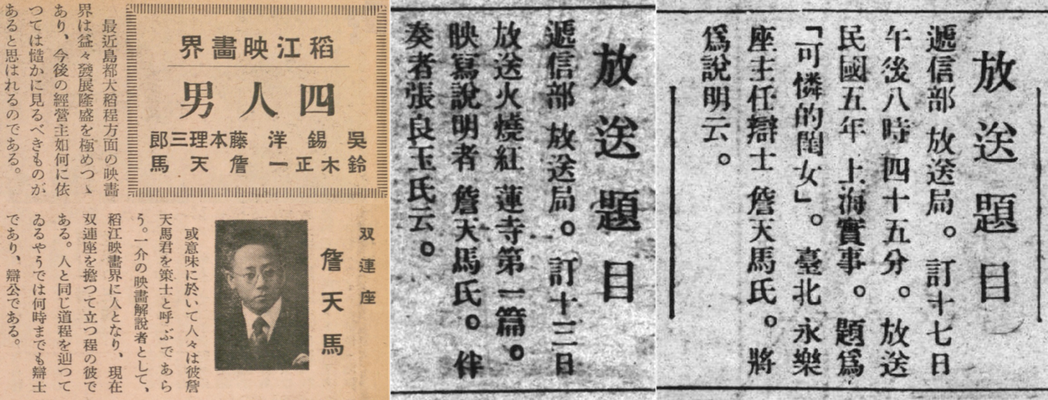

1927年至1932年在台灣讀書的海野幸一,時隔三十多年後寫下〈昭和初期台北的電影院〉一文,喜愛看電影的他,在台灣四年期間到過主要的電影館,甚至也到大稻埕看電影。關於第三世界館,有著文化雜揉的印象。第三世界館是日本人古矢正三郎的世界館系列電影館之一,位在台灣人居多的太平町(今延平北路)。在這裡,海野幸一看過《新版大岡政談》。他來過第三世界館幾次,也聽過詹天馬用台語講解時代劇,「他那頗為明快清晰的音調,連我這聽不懂台灣話的人也知道是敏捷俐落的高格調」。

海也幸一的記憶無誤,《台灣藝術新報》1937年9月號洪生的〈稻江映畫界:常設館巡禮一〉(稲江映画界:常設館巡り)的文章中便提到,古矢正三郎經營第三界館之初就遇到一些挑戰,所在的太平町是本島人居多,但要找到適合的辯士卻不容易,在偶然的狀況下找到詹天馬,詹天馬也從電影的粉絲變成招牌辯士。

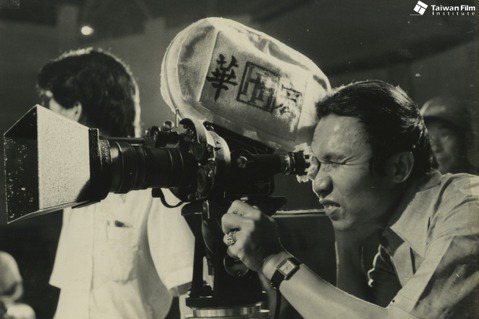

1930年代初期詹天馬因辯士開始受到媒體注目,《台灣新民報》1933年6月14日刊登詹天馬專訪文章〈從映畫迷到活辯的轉化〉(映画ファンから活辯へ轉化)。專訪文章特別放上詹天馬照片,穿著西裝戴著圓框眼鏡的詹天馬非常斯文,頗有紳士風範。專訪文章中,以1930年代知名時代劇演員片岡千惠藏的外型來形容詹天馬的外型,這個形容,也可見時代劇開始受到台灣人的喜愛。

該文亦介紹了詹天馬的辯士生涯,在第三世界館時期,他就以解說《第七天國》與《夫婦》得到好評,他的解說之所以受到歡迎,在一般辯士是從第三者的角度解說電影,但是詹天馬是從電影中角色的角度出發,因此能夠生動。然而,詹天馬的電影解說不僅止於中國電影,他解說劍劇如《牢獄花嫁》等電影也極為精彩。

可以看到,劍劇透過辯士的台語解說在地化。事實上,進入1930年代之後,透過傳記與回憶錄,可以看到喜愛劍劇的台灣人確實增加當中。1900年出生、兩度赴日求學的葉榮鐘,在〈我看電影的故事〉一文當中提到,1930年代中期任職於《台灣新民報》期間,常到國際館看電影,日本武俠片也就是劍劇是他的最愛,理由是「更有力量能夠使我緊張,戰慄而暫時忘卻自己」。有趣的是,更年輕的一代,小時候看《火燒紅蓮寺》,長大之後看劍劇。

前面提到的楊基銓,到了1934年16歲考上台北高校後,喜歡看西洋電影之外,也喜歡看劍劇。至於王育德,到了1936年至1940年就讀台南一中時期,已開始到放映日本電影的宮古座,看諸如《水戶黃門漫遊記》之類的劍劇。

島嶼武俠的前夕

戰後的空窗期,電影尚未納入管理,幾乎就是把戰前的電影在此空檔拿出來放映,包括《鞍馬天狗》等劍劇繼續放映。1946年台灣省行政長官公署「台灣省電影審查暫行辦法」,自此,日片不准放映,放映電影中也不得有日語與日文,可說是相當激烈的禁止措施。

直到1950年開始,才開始有限度地引進日本電影。從禁止到開放,主要在於1952年日本與台灣建交,更重要的是,冷戰結構下,以「自由中國」自居藉以區隔社會主義中國的台灣,在現實上需要日本這樣的盟友,儘管國民黨對日本有著抗戰的歷史情仇。

對台灣觀眾來說,除了電影院能看到日本電影之外,1960年日本大使館也舉辦的日本電影欣賞會。之所以舉辦,在於黑澤明的《羅生門》1950年在威尼斯影展拿下金獅獎之後,日本大有擺脫戰敗國陰影之感。而後,日本政府也積極推動日本文化對外宣傳。

日本大使館於1960年3月10日至15日在大世界戲院進行電影放映。放映的六部電影當中,有一部《獨眼龍正宗》的劍劇電影。有趣的是,1960年3月8日《聯合報》的介紹當中,提到這部作品是「適合本省人口味的片子」,可以看到,記者眼中戰後本省人仍喜愛劍劇。

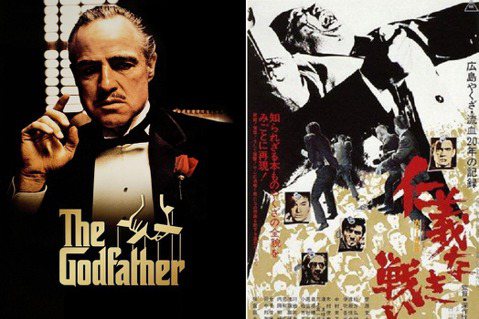

不過,劍劇很快也不只是觀眾喜愛的電影類型,上升為台灣電影的借鏡。主要原因在於1950年代是日本電影大放異彩的年代,不少作品國際影展獲得大獎,其中,也包括劍劇元素的電影,諸如《羅生門》當中也有劍劇式的打鬥,此外,一輩子都在拍時代劇的導演稻垣浩,他所執導的《宮本武藏》也在1954年獲得奧斯卡特別獎。1960年9月26日同樣在《聯合報》,一篇名之為〈如何建我國武俠電影的特色〉的評論文章,便呼籲台灣武俠電影應該「採日美之長,補國片之短」。文章所說的日美之長,日本部份是時代劇,美國則是西部片。

這篇文章的前一年,台語電影第一部武俠片《羅小虎與玉嬌龍》問世,再過幾年,胡金銓開始展開他的武俠世界,一般人印象中的武俠電影史自此展開。從島嶼武俠的史前史出發,未來,我們似乎還可以進入武俠電影史的脈絡追問:一是劍劇有沒有對武俠電影產生一些影響?二是從1960年到1972年台日斷交全面禁止日本電影輸入之間,當台灣武俠電影熱形成時,部份劍劇依舊得以輸入台灣,人們乃至輿論是如何看待兩種武俠?