《就在今夜》重現80年代法國風華,以電影滋養每位「夜間過客」

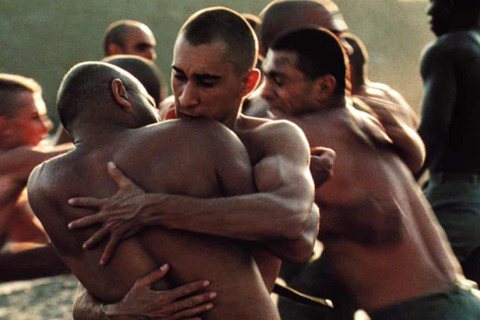

擁有豐富文化底蘊、且被視為經濟大國的法國,近幾年歷經失業率居高不下、通膨水準上升、移民與環境問題,讓國力節節衰退,一度讓極右派領袖勒龐的聲勢,在今年大勝連任的總統馬克宏。對照今年入選柏林影展主競賽的電影《就在今夜》,以1981年密特朗當選總統的一夜作為開場,描繪巴黎小家庭往後十年的生活變革,回溯80年代法國左傾的時代氛圍,以膠卷影像和8mm影像素材,營造如夢般的視聽饗宴。

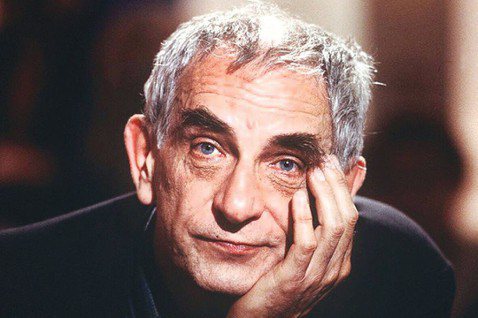

《就在今夜》(The Passengers of the Night)導演米夏埃爾.艾斯(Mikhaël Hers)巧妙以單親母親失婚後,遇見電台主持人獲得助理工作、收留流浪少女歸家的情節,展現資本社會下的人情冷暖,以及法國80年代的風氣變化。同時,《就在今夜》也大量運用該時代的電影、音樂,重新拼貼而推展出新的意涵,讓充滿懷舊氛圍的新片不僅是「舊夢重現」,而滋生出新的養分,讓「故事」繼續延續。

重溫80年代法國左傾氛圍,暗喻進步社會的生活哀愁

歷經二戰後的衰敗,法國如同大多數國家試圖奮起,經過第四、第五共和的政體調整,1950至70年代呈現經濟成長,也是右翼戴高樂帶領法國「起飛」的時期。但1968年「五月風暴」由學生運動延展至近千萬工人罷工,而國際爆發石油危機後,70年代中期經濟成長緩慢,更致使法國民生社福需求增強,成為《就在今夜》開場1981年時,密特朗當選成為法國第五共和首位左派總統,人們歡欣鼓舞在街頭狂歡、慶賀的主因。

片中主人翁伊莉莎白,歷經乳癌、婚變,失去丈夫的經濟支柱,必須重新投入職場,才得以支撐兩名兒女與自己的生活,正與當時法國經過「輝煌三十年」(Les Trente Glorieuses)始於衰敗,試圖重新調整政策的狀態頗有呼應。同時,伊莉莎白一度找到糊口工作,但卻因下班前,電腦資料「忘記存檔」而遭開除,感嘆自己「要被時代淘汰」,惹得年輕女兒茱蒂絲感到荒謬又同情,也點出80年代科技更替、百廢待興的氛圍。

走投無路的伊莉莎白,而後意外成為自身喜愛的深夜電台節目「夜間過客」的助理,協助俐落自信的女主人汪達接聽電話、篩選Call in來賓。汪達面試伊莉莎白時,直言這份工作所需的是對人的敏銳度、觀察力,正巧與伊莉莎白細膩溫柔、關懷他人的特質不謀而合,更對於伊莉莎白坦言進入婚姻後未曾全職工作予以理解。

故事推演至時值1984年,伊莉莎白在電台節目中,遇見年輕街友來賓塔魯拉,意識到對方離開節目後便無處可去,便讓她借宿公寓樓上房間,從此與伊莉莎白一家三口,結下短暫、片斷但深刻緊密的情誼。

《就在今夜》片中並無明確政治色彩,但左派精神展現於角色互動之間,他們可能僅是彼此生命的過客,卻在對方身陷黑暗時伸出援手,例如:電台主持人汪達承接住伊莉莎白的經濟困頓,後者再收容塔魯拉,讓她得有安身立命之處。如同導演米夏埃爾.艾斯所言:

有什麼比伊莉莎白每天展現對孩子的愛、接納塔魯拉,以及展現她的愛與社會關懷,讓她成為一個更好的行動主義者(Activism)呢?

塔魯拉在伊莉莎白照料下,從而找至生活目標,伊莉莎白也從塔魯拉的慰藉與聆聽,重拾自身因婚變後受創的心靈,兒子馬蒂亞更迷戀上擁有自由靈魂的塔魯拉。然而,塔魯拉卻在引領馬蒂亞參與街頭聚會後,遭到伊莉莎白責備,恐礙於擔心破壞對方家中秩序,塔魯拉選擇不告而別,四年後的卻是以因毒癮而昏迷的狀態,再度出現在伊莉莎白一家人的生活中。

對照於法國政治,80年代密特朗上任後,左派政策亦引發反彈,經濟與民生困境依舊,致使1986年密特朗所屬的社會黨輸掉國會大選,右翼的席哈克出任總理,直至1988年兩人同時角逐總統大選前,成為歷史上著名的「左右共治」,也與塔魯拉再度現身的時序相吻合。塔魯拉正是以資本掛帥的進步社會,仍然難以被安穩接住的一員,伊莉莎白則像立意良善、但無能為力的左派政府,吐出:「塔魯拉回來了,我們就要保護她,但我又不知該如何保護她。」

此時的伊莉莎白已經脫離貧困,獲得第二份圖書館工作並結識新歡,兒子馬蒂亞比起四年前的散漫不羈,衣容顯得更加整潔成熟,Deadline影評稱:「這暗示他和整個法國一樣,正在遠離政治左派。」因而,當馬蒂亞正式與塔魯拉告白時,深知自己出身、狀態,皆無法與馬蒂亞所象徵的中產生活相容,再度選擇不告而別,也暗喻資本社會生存與生活的哀愁,難容於此之人只得選擇離開,如同塔魯拉片中的獨白:

我寧願你(馬蒂亞)離開我,我怕我會傷害你,有時候我覺得任何被我碰觸的東西,都會被我毀掉或粉碎,我希望你永遠是你。

重現80年代電影舊夢,反芻「故事」滋生新觀點

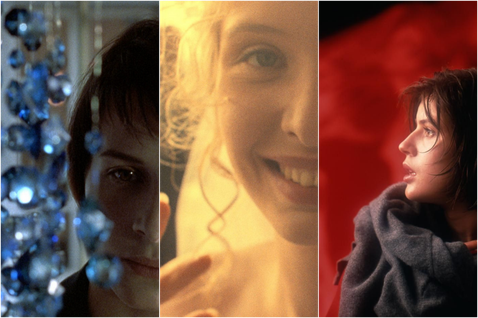

《就在今夜》除卻出現廣播電台、大量70及80年代流行樂之外,片中更出現兩部該時代的法國電影,更與人物間的狀態相呼應。其一即是劇情前半,塔魯拉與馬蒂亞、茱蒂絲三人偷溜進戲院觀賞侯麥的《圓月映花都》(Les Nuits de la pleine lune),讓塔魯拉初識片中耀眼的年輕女星帕斯卡・歐吉爾,對該角色渴望自由,卻又受孤獨與關係所苦而有所投射,也種下渴望成為演員的夢想。

帕斯卡・歐吉爾(Pascale Ogier)亦是80年代重要的少男少女偶像之一。她擁有深邃雙眼與輪廓,時常於銀幕前後身著黑裝、皮衣等中性或龐克裝扮,在70年代末始於法國影壇展露頭角,更於1984年《圓月映花都》中,演出穿梭巴黎、周旋於三男之間的女主角而備獲好評,還拿下威尼斯影展最佳女演員獎,卻也因毒癮與心臟病發於該年過世。法國導演奧利維耶.阿薩亞斯(Olivier Assayas)便曾描繪:

她在龐克與後龐克時代展現當下的魔力,將是「現代青年」永遠的偶像。

《就在今夜》塔魯拉的外型與扮相,無疑即是帕斯卡・歐吉爾的分身,其渴望在城市找尋容身之處的內心,也與《圓月映花都》女主角路易絲,流連於兩個住所企求生活完整性有所呼應。

當塔魯拉二度與伊莉莎白一家重逢時,兩人觀賞第二部關鍵電影——由帕斯卡歐吉爾與母親共同編劇、主演的《北方的橋》(Le Pont du Nord),片中情節中年女銀行搶匪與無家可歸的女孩彼此扶持,也影射塔魯拉與伊莉莎白一家的情緣。

《就在今夜》也使用克萊兒.德尼(Claire Denis)所拍攝的紀錄片《守護者:德尼✕希維特》(Jacques Rivette, le veilleur)中的地鐵影像,表達對新浪潮巨匠賈克希維特的喜愛之外(《北方的橋》同為希維特執導的作品),另一個隱藏的法國電影致意,是安妮華達的80年代兩部片。

飾演《就在今夜》女主角的演員夏綠蒂甘絲柏曾於14歲時,與她大名鼎鼎的母親珍柏金演出安妮華達(Agnès Varda)的《功夫大師》,兩人在片中亦是飾演母女,劇情主線描述珍柏金扮演的中年母親生活空虛、精神匱乏,戀上女兒班上熱愛功夫電玩的男同學(由安妮華達的兒子飾演);同時,安妮華達獲得金獅獎的《無法無家》(Vagabond),描繪逃離資本生活的少女,選擇四處流浪天涯的人生,旅途上遇上形形色色之人。

《就在今夜》某程度上重現上述所有角色,以女主角伊莉莎白對男性投射的依戀與焦慮,以及女性所背負的社會期待與角色,以兒子馬蒂亞呈現年輕世代的茫然不安,重複拼貼《功夫大師》中的元素;透過少女塔魯拉呈現「正常社會」外的一角,更與伊莉莎白一家三人的生命交織,儼然就是《無法無家》的翻版。

過往在《功夫大師》、《無法無家》未能消解的哀愁,在新世代導演米夏埃爾.艾斯的詮釋下,賦予截然不同的溫柔質地:中年女性能重拾破碎心靈,年輕男孩初嚐愛情而懂得溫柔待人,塔魯拉選擇踏上自由之路,但未如《無法無家》主角或帕斯卡・歐吉爾般殞落,讓這一次重返80年代的懷舊,滋生出新的養分,讓「故事」得以在現代電影中繼續延續。

80年代滋養角色,電影撫慰著每位「夜間過客」

《就在今夜》之中,以政治與時代作為遠景,讓該時代的電影與藝術成為近景,烘托著角色們將近十年來的生命經歷,呈現關係的填補與更迭、身份的流轉與承接,即便交集時間短暫,但也成為彼此生命的風景。例如:伊莉莎白倚靠電台主持人汪達伸出援手,得以保有生計、維繫家庭,卻也在時間更替下,得學習放手讓兒女獨立成長,搬出生活多年的公寓,脫離母職展開人生新篇章。

塔魯拉也兩度出入伊莉莎白一家,伴隨母子女三人一同成長,自伊莉莎白身上看見照料與聆聽他者的魅力,從而渴望成為演員,如《圓月映花都》帕斯卡・歐吉爾輝映著觀眾的孤寂;她也觸發馬蒂亞情竇初開,讓對方從而認識中產生活之外的世界。兩人的愛情隨著塔魯拉再度離開而未果,但或許正如片中引用《北方的橋》的台詞一般:「第一次相遇是意外,第二次相遇是巧合,第三次相遇是命中注定。」懸而未完的故事線,仿若還等待角色自行延續。

這也說明導演米夏埃爾.艾斯看待際遇的眼界,並非如是枝裕和辯證「非血緣家庭」組成的可能性,更在意相異身份、年齡、經歷的人們,如何駐足彼此生命,宛若過客一般來往自如,如同片中電台節目「夜間行客」,主持人訪問暗夜孤寂的來賓們,予以短暫的問候與關懷,再與對方致謝揮別,呼應《就在今夜》眾角色的生命經歷。

片尾,伊莉莎白贈與女兒一座「生育女神」雕像,傳承她生育孩童、熬過乳癌病魔的女性經歷;贈與兒子馬蒂亞的則是一本生活隨記本,記錄她離婚後至電台工作、遇見塔魯拉的種種經歷,讓同樣繼承她細膩特質的兒子,得以了解她長年以來的生活思慮,最終馬蒂亞也開始在新的筆記本寫下註記,持續實踐他成為詩人作家的夢。

如同隨記本中,伊莉莎白記錄的觀眾投稿提及:「我們的夢也將滋養別人,每個人都是彼此生命的美好陌生人,或者想像中的夜間過客。」廣播節目、電影《圓月映花都》、帕斯卡・歐吉爾,甚至是整個80年代的巴黎,滋養《就在今夜》的每個人物;而宛若伊莉莎白將回憶傳承予子女,《就在今夜》也成為一場傳承80年代經驗的夢,撫慰當代依然為孤寂所苦的觀眾。

《就在今夜》身體力行呈現左派高喊的社會關懷,提醒善舉能賦予的意義與價值;片中每個角色的日常看似微小而破碎,挫敗看似僅是不起眼的皺摺,但歷經時間淬煉,正如塔魯拉描述「每段回憶都像禮物」,更在米夏埃爾.艾斯鏡頭之下,成為金光閃耀的藝術,正如他所說:

我想製作的電影,希望考慮到生活的匱乏階段,也正是楚浮所述的「日常瓶頸」。我喜歡一部電影不要被他的主題所掩蓋,讓生活成為電影的主題,而不是讓電影成為主題的人質。