野口勇的漂浪人生(下):旅居東西方,及與李香蘭相知相惜的一段情

▍上篇:

在這個不斷縮小的世界裡,我是一位漂泊者。

——野口勇

日美混血的野口勇,一生儼然是個跨國的漫遊者,總是在不同的地區/國家走動、生活、旅行、學習、工作,這樣的內在基因又彷彿決定了其藝術風格,大半輩子都在東西方之間游走:出生於美國洛杉磯,早期在日本度過童年歲月,中學時回美國接受西方藝術的薰陶,後來又陸續到歐洲、亞洲各國遊學,不僅曾在北京居住過,還隨齊白石學藝,令他對東方文化懷有與生俱來的認同感。日本文化於野口勇而言更是深入血脈的根源,是既熟悉又陌生的父親。

每當探訪異地的旅行、集中面對新鮮的環境之後,不僅讓野口勇忘卻了現實生活的種種壓力,旅途中所遇見的在地文化與藝術家,更為他帶來許多思想上的啟發與創作的新方向。

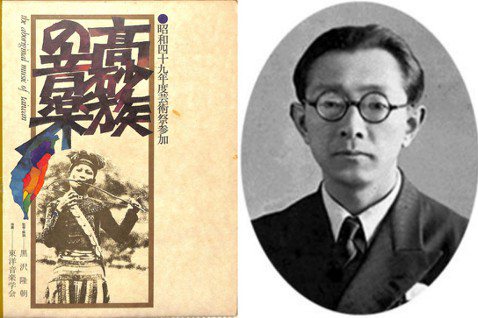

1930年4月,26歲的野口勇從紐約途經巴黎前往亞洲,開始他的文化尋根之旅。首先他在巴黎待了兩個月,期間收到母親的來信,說他的親生父親不希望見到他。由於父親拒絕見面而極度失望的野口勇,於是決定前往中國,試圖在相似的文化背景中尋找自己夢中的東方精神。經由西伯利亞鐵道,野口勇先到了哈爾濱,再輾轉抵達北京,並透過當時正在「橫濱正金銀行」北平分行工作的日本收藏家勝泉外吉1的引介(他收藏了不少齊白石的書畫作品,同時也是齊白石的好友),因而結識了年逾古稀的中國水墨大師齊白石(1864-1957)。兩人儘管言語不通,卻一見如故,彼此亦師亦友、切磋畫藝,直到1931年初啟程離開。

當時北京的物價,與美國和巴黎相比,極其便宜,野口勇因此在北京城的胡同租了一套大房子,僱傭了會說法語的廚子、人力車夫,還有男僕。他在寫給母親的信中說:「父親不歡迎我去日本,但北京給了我友情和溫情。」

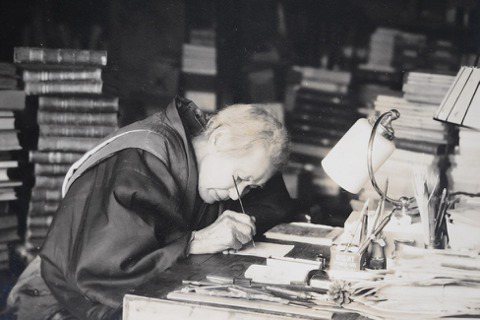

野口勇的這趟北京之旅為期半年,他每天早上學漢語,下午則去參觀中國古代建築與園林,還喜歡逛古董店、書畫店,或與日本朋友相約一起去吃火鍋、泡澡堂等,也開始跟齊白石學習水墨畫。據野口勇的傳記自述,他在北京印象最深刻的兩段經歷:第一是看到了北京天壇,那些漢白玉石雕塑以及整個建築,給他帶來震撼性的印象;第二是遇到了齊白石先生,對他的藝術創作(包括在園林景觀設計方面)帶來了很大的影響。

回到美國後,野口勇甚至還舉辦了自己的水墨畫展。他吸收了齊白石筆下樸拙、剛健而靈動的寫意線條來勾畫人物,如懷抱嬰兒的乳母、人力車夫等,然而最為大膽的是用水墨畫裸體人像,並且尺幅極大,寬達兩米到三米,顯示出他日後設計雕塑和景觀,處理大空間尺度的先兆。

此外,他又融合了西方現代藝術的簡練手法,與中式園林移步異景的空間美學,設計出迄今仍廣受大眾歡迎、由兩條雕塑般互扣形成三角支撐的木製桌腿和一塊清透的厚玻璃桌面所組成優雅造型的「野口咖啡桌」(Noguchi Coffee Table)。

同是天涯淪落人:當野口勇遇見李香蘭

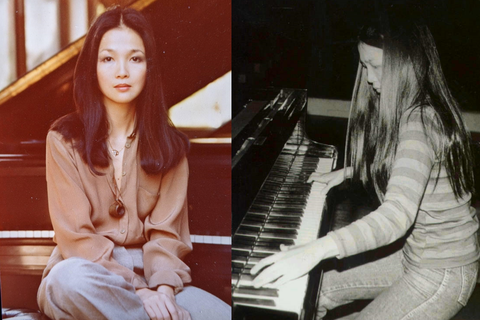

除了介入不同藝術領域的創作生涯多采多姿,野口勇個人豐富的感情生活史也幾乎不遑多讓。舉凡美國著名芭蕾舞演員露絲.佩奇(Ruth Page)、墨西哥畫家芙烈達.卡蘿(Frida Kahlo)與法國女作家阿涅絲・寧(Anais Nin,她也曾經是美國作家亨利.米勒的情人),後來還被拍成電影《第三情》(Henry & June),她們各自都曾與野口勇之間有過一段曖昧戀情。最廣為人知的,還有他與電影明星李香蘭(本名山口淑子)的短暫婚姻。

兩人的情分交往緣於1951這年,當時野口勇正好在訪日的旅途中完成了以傳統和紙手工製作的「光之雕塑」(AKARI)系列紙燈作品而剛回到紐約,李香蘭則是為了擔綱主演戴蒙.歐唐諾(Damien O'Donnell)執導拍攝的一部電影《東方就是東方》(Japanese War Bride),也幾乎一整年都待在紐約作準備(該片預定1951年6月開拍)。在一次紐約藝文界人士舉行的晚宴派對上,李香蘭邂逅了雕刻家野口勇。

根據李香蘭的口述自傳回憶:「一開始我們以日語交談,但野口先生對日語所知有限,話講得很慢,情急之下便改說英語,而且像美國人那樣連續直率的問我好多問題」。當時初見面的野口勇毫不做作地向她坦白道出心底話:「山口小姐在戰爭期間大概也很辛苦吧!住在美國,我同樣因為日本和美國交戰而備感痛苦」2,令李香蘭留下了非常強烈的印象。

「他的眼珠子像英國裔母親,很藍。細看下,藍眼珠之中似乎有無數石塊灰塵,我不禁直覺,有朝一日,這個人會變成一座雕像」,李香蘭如是說道:「約會幾次以後,我不只對我們之間的『境遇』有強烈共鳴,也愈來愈尊敬這位藝術家。當他從事雕刻工作,那種對藝術的專注,真的深深打動我」。

由於兩人都有著混血兒的認同困擾。「在中國出生的我,和在美國出生的野口,我們都搞不懂日本人的思考模式,同時也因為是無法回歸故鄉的天涯淪落人,而有同病相憐的感覺。我們彼此很能理解對方的鄉愁,完全能夠體會那種是否該回歸祖國的徬徨心情。」3李香蘭不禁感嘆,每談到此事,雙方總有心有靈犀一點通的感覺,也因此於1951年10月在紐約對外宣布訂婚,回到日本由畫家梅原龍三郎夫妻擔任媒人,12月舉行結婚典禮。

就在結婚後的翌年(1952),野口勇的好友陶藝家北大路魯山人邀請野口夫婦二人前往位於鐮倉市一處由農舍改造的工作室居住,並在此度過了一段幸福悠閒的田園生活,野口勇在這期間也創作了大量陶土作品,兩人還曾經一起周遊希臘、埃及、緬甸、泰國、香港、澳門、柬埔寨、印尼、新加坡等地。

但可惜的是,身為日裔二代美國人的野口勇,雖與同為日本人卻在中國大陸出生長大的李香蘭境遇類似,因此相互憐惜,但住在同一屋簷下,卻還是「東西文化」無法融合,落差非常大。按李香蘭的說法,他們兩人之間完全是聚少離多造成溝通不良,難以彌補彼此性格差異,並且由於雙方「不僅語言、文化,乃至於風俗習慣等,都在我們夫妻之間造成微妙裂痕,甚至有傷痕累累的感覺。當然,我二度流產、兩人之間沒有孩子,也是分手的重要原因之一。」4

經過一番商量之後,李香蘭和野口勇兩人決定遵照他們當初結婚時的約定:好聚好散,結束了這段維持五年(1951-1956)的婚姻。據說他們雙方直到晚年都還是很好的朋友,而野口勇則從此未曾再婚。

越過山丘,想像把富士山變成一個巨大的遊樂設施

在某種意義上,野口勇可說是名符其實的世界公民,但這也意味著他無所歸屬的命運。

日美混血的野口勇,自幼一直都在母親黎奧妮(Leonie Gilmour)的陪伴下成長。然而親生父親野口米次郎拒絕承諾父子關係的冷漠態度,卻也造成他童年記憶裡始終揮之不去的陰影。

關於創作之事,野口勇亦曾在傳記中說:

我對童年的記憶是關於與大地的親密關係、是潮濕的石頭和草......我的藝術、雕塑是母親贈予我的禮物。

在16歲以前,野口勇的回憶裡大半都是母親的牢騷與痛苦,這樣的生命體驗讓他從小就變得很沉默,對於母親新建立的日本家庭也很疏遠。面臨被放逐、被疏離的精神困境。他也曾經對父親充滿怨忿,所以立志要出人頭地,誓言超越父親的成就。因此,個性內斂的他,將一切複雜的情緒張力都抒發在安靜的石頭、木材身上,藉由不斷雕鑿以求溯源,將自己與大地緊密地聯結起來。

回想起小時候,野口勇和母親相依為命,共同住在日本鄉村的小農舍裡,只要一打開窗戶,便能舉目望見遠方富士山的美景,看上去就像是一個完美的小金字塔。多年之後,野口勇將此意象進一步加以轉化,透過想像把富士山變成一個巨大的遊樂設施,因而提出所謂「遊戲山」(Play Mountain)景觀設計的核心概念。作為提供兒童自由玩耍的遊戲場所,其主要元素包含了結合大地自然景觀的地形變化與純粹幾何形式,不僅有著大片的綠色土地,還有土堆、河灣、金字塔,以及可供俯衝探險的小徑。野口勇認為,如果你給孩子們一個抽象的、超現實的景觀,他們將能夠隨心所欲地詮釋它。

位於紐約市東河旁的野口勇博物館(Noguchi Museum)資深策展人達金.哈特(Dakin Hart)表示,幾乎每隔十年左右,野口勇就會在紐約或其他地方嘗試規畫建造一座遊樂場,儘管每次都因遭遇複雜的政治局勢挫敗而告終,但野口勇卻始終未曾捨棄其理念的初衷,以及未泯的童心,甚至不斷地跨越內心自我糾結的人生山丘。

一如成名之後的野口勇本人,不僅慶應大學邀請他在東京為野口米次郎紀念館設計了景觀和園林,今後世人不管怎麼說起野口米次郎,所有的講法都是:他是偉大日裔美國雕塑家野口勇的父親。

- 勝泉外吉1922年畢業於密西根大學經濟系,1925到1932年在橫濱正金銀行北平分行做事,同事伊藤丹宗介紹他認識齊白石,從此沉迷齊白石字畫。晚年他將自己所有的藝術收藏捐贈給母校密西根大學,其中包括齊白石的不少書畫作品。

- 參考山口淑子&藤原作彌著、蕭志強譯,2008年,《李香蘭.私の半生》,台北:商周出版,頁324。

- 參考山口淑子&藤原作彌著、蕭志強譯,2008年,《李香蘭.私の半生》,台北:商周出版,頁325。

- 參考山口淑子&藤原作彌著、蕭志強譯,2008年,《李香蘭.私の半生》,台北:商周出版,頁342。