「超商浩克」事件案外案:警棍「暴擊30秒」符合警察專業嗎?

本(5)月20日,一名疑似精神狀況不穩定之「身材壯碩」男子「大鬧」桃園中壢一間超商。他在超商內因不明原因情緒失控,赤裸上半身露出肌肉、深蹲嘶吼、揮拳襲警等影片畫面於第一時間在網路上被廣泛流傳,引發群眾訕笑,他也被媒體與網友戲稱為「台版浩克」、「超商浩克」。網路上對於他「變身浩克」的原因做出各種(未經查證且離題的)揣測,甚至還出現迷因梗圖。

就在媒體和輿論一片「看好戲」的訕笑中,卻有第三人視角的影片、照片,呈現警方以警棍「暴擊」浩克(下文以「當事人」之)十餘下,導致當事人頭破血流等畫面,除了引發輿論不同意見的爭論外,也引起法律、精神醫學以及警界等相關領域工作者的注意。警方「報復性執法」1的追究遂成為遭到關注的案外案。

本文認為,本事件在公共議題上值得關注的問題,在於警方對於疑似精神症狀者的處置措施與資源,以及「報復性執法」背後的法律與體系問題。至於輿論與媒體出於八卦、獵奇心理的當事人犯罪動機、病史、情感問題等隱私,為偵查、司法機關與醫療機構的工作,本文不打算、也不宜討論。

警棍「暴擊30秒」有什麼問題?

在法律評價上,當事人毆打員警等襲警行為,屬於典型的《刑法》第135條妨害公務行為,員警作為被襲擊之對象,當然是「犯罪在實施中」被警方當場發現,因此是典型的現行犯,而警方「得」(可以)依現行犯之規定逮捕之,如欲反抗,則可依《刑事訴訟法》第90條採取必要之強制力,也就是使用警械等必要的武力。但值得注意的是,《刑事訴訟法》第89條同時也規定,警方在執行逮捕時,應當場告知被告或犯罪嫌疑人「逮捕之原因」,以及同法第95條的被告權利告知2。

除了《刑事訴訟法》的「逮捕」手段外,在當事人「瘋狂或酒醉」、有暴力行為,而對於自己或他人的生命、身體有危險等情況,《警察職權行使法》第19條「即時強制」規定賦予警方「管束」當事人的權力。在警方採取管束而面對當事人反抗時,亦得使用警銬等合法之戒具。

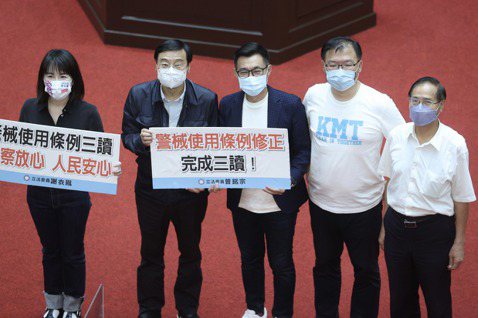

警方在「合法執行職務」範圍內,可以依警械使用條例在「必要的範圍」內而使用合法之警械。因此,警察依法採取逮捕或管束的手段時,可以使用警械,但必須注意的是,警方不得在執行逮捕或管束等合法職務範圍之外使用警械。也就是說,如果警察是出於情緒發洩、報復等目的,而濫用警械對當事人施加暴力,那麼便是警察法上禁止之「報復性執法」,本質上並非執法,而是違法行為。

本案有爭議之處,並不在於警方管束或逮捕當事人的行為本身,而在於之後「暴擊30秒」的行為。旁觀者(超商內往外)視角影片所呈現的景象是,當事人先前已經警方採取武力壓制措施而蹲坐超商門口,且上半身赤裸顯然無藏放武器。然而其明顯情緒不穩定,語焉不詳且內容明顯錯亂的吶喊後,疑似起立並想走回超商,在兩名員警擋在店門口的情況下,當事人又自行坐回門口,繼續自言自語內容不明之言論。

如果加上當事人之前在超商內握拳咆哮、襲警的行為,合理懷疑其精神狀態表現異常3,因此,警方如果基於維護安全的考量,對其持續必要的壓制或上銬,或等候支援警力到場以優勢警力戒護回警局,都是合理的。

問題在於,自影片時間約第39秒起,身著黃色反光背心之員警(下稱員警A),貿然持警棍猛力抽打當事人,在當事人抱頭喊痛、倒臥在地哀號且未有任何反抗的情況下,連續以警棍猛擊其身體長達近半分鐘;此間另名員警(下稱員警B)未採取任何必要的管束動作(例如上銬),反而全程束手旁觀,看著員警A對著當事人一陣猛打,也未採取制止的動作,在員警A自行停手以後,才慢條斯理的上前對當事人上銬。員警A、B的行動,形成諷刺的對比,亦更凸顯爭議之所在。員警A這30秒全武行的目的,顯然不是為了逮捕或管束,而是個人情緒失控下的「報復性執法」。

此外,某些基層員警誤以為「上銬才算逮捕」、「上銬以後才有凌虐人犯」的問題,然而實際上,司法實務上對於「逮捕」的認定,是以是否事實上處於公力拘束作為標準,上銬只是一個認定參考,但並非唯一標準。

誠然,對於《刑法》第126條「人犯」的定義和解釋,在某些邊際案例存有模糊空間,然而警職人員執法時必須注意到,重點不在於有沒有上銬、是否可以規避凌虐人犯罪構成,而在於一旦經司法認定「在法律容許的職務範圍之外」的傷害行為,就不是「無法可管」的「法外之地」,此外,依《刑法》第287條但書規定,屬於「非告訴乃論」之罪,並應依《刑法》第134條不純正瀆職罪之規定加重其刑——中壢分局「大外割」事件的判決,即為最近的前車之鑑。

沒有標準程序?還是沒有「與時俱進」的專業訓練?

事件爆發後,不少員警討論面對(疑似)精神狀態有異的當事人的處置方式,亦不乏「警察就要挺警察」4的盲目護航聲浪,以自我情緒帶入、賭氣:「那我以後就備勤擺爛」、「不要談法律/理論」、「不然換你來」,或是「回嗆」:「學校就沒有教要怎麼應對」、「沒有程序」。撇開第一線壓力所累積的情緒,我們該問的是,真的不存在專業的程序嗎?

事實上,在全球對於人權與心理衛生的重視、精神醫學的進步之下,我國過去由於各地執法情況不一,警政、消防、醫院與衛政機關間的跨領域合作狀況難免產生問題,影響精神病患人權,近年來不乏有呼籲重視精神病患犯罪與戒護等程序的聲浪。衛生主管機關衛生福利部於去(2022)年完成並發布《精神病人護送就醫指引手冊》,開宗明義指出作為「讓基層同仁處理社區精神病人時,有方便快速查閱遵循的手冊」5。

然而,有一些警職人員在「赫然發現」有該手冊的存在後,出於抗拒的心理質疑:「我怎麼知道當事人有沒有責任能力,那是法官要判斷的」、「我怎麼能判斷他是不是精神病人,那是醫生要診斷的」,這種似是而非的論調,實際上是倒果為因。當然是要先有護送就醫,才會有醫生診斷;先有偵查機關發現犯罪並進行偵查程序,才會有後續的司法精神鑑定,法院也才能進行責任能力之判決。

事實上,《精神病人護送就醫指引手冊》的適用範圍明文強調包含「疑似」病人,所以並沒有要求第一線警消人員取代醫生下診斷的工作。此外,《刑法》第19條「精神障礙」的定義,與精神醫學的疾病概念脫鉤,亦即醫學上認定有精神疾病之人,不等於當然構成法條文義所謂的「精神障礙」6。因此手冊的目的是在指引第一線如何「安全的」應對、護送精神狀況不穩定的當事人,而非要求警察自行進行醫學上或法律上的判斷。

此外,醫學上的精神疾病,也包含酒癮、藥癮等,因此,縱然當事人因為酗酒、濫用藥物(毒品)等故意或過生招致精神障礙的症狀,依《刑法》第19條第3項「原因自由行為」之規定而有罪責,但他在醫療上仍是「病人」。亦即,就算他最後被法院認定成立「犯罪」,也不影響其身為「病患」應有的人權。

在現代人權觀點以及因應複雜多變的社會情況下,警察需要的專業,便是如何「安全的」危機處理。雖然該手冊介紹的技巧是「護送就醫」,但對於疑似有精神狀況的現行犯的逮捕,即便其在《刑事訴訟法》上身分為被告,但他也是(疑似)病患,也應該要採取相同的危機處理技巧,以維護執法人員與當事人的安全。

手冊中的危機處理技巧,包含呼叫人力支援、至少以雙備勤警力執行勤務、降溫技巧、使用「適當的裝備」予以壓制,重點均在於如何和緩當事人的情緒狀況,而非增加衝突或激怒當事人。

回到本案來看,員警A在與同事共同執勤的情況下,採取的措施不是降溫、和緩當事人情緒,而是在支援警力到來前先持警棍一陣痛擊,姑且不論前文所提及「報復性執法」的法律問題,單就執勤技巧、(疑似)病患的人權來看,這反而可能對當事人的精神狀況造成刺激與惡化,危害警方自身安全。可以說,就算不談法律,這「暴擊30秒」的作法,也不符合當代警察應有的專業。

▍下篇:

- 所謂的「報復性執法」,是指在法律授權賦予警方必要性的武力(例如必要的壓制行動)之外,員警出於報復性的情緒而進行額外、多餘的暴力行為。近年來常見的類型,例如對於已經倒在地上、受到警方公力拘束後的當事人進行不恰當的壓制措施,或甚至恣意拳打腳踢、持警械隨意毆打。此類流於情緒、超過必要性、逸脫法律授權範圍之警察暴力行為,嚴格來講已「非」代表法治國家行使公權力的執法行為,毋寧是法律禁止的「私刑」暴力。因此,理論上也不會有「執法過當」的問題,因為根本不屬於「執法」之範疇。參見吳忻穎(2022),〈形同私刑的「報復性執法」:再談民粹背後的法治國與員警心理健康危機〉。

- 警方應告知被告以下權利:一、犯罪嫌疑及所犯所有罪名。罪名經告知後,認為應變更者,應再告知。二、得保持緘默,無須違背自己之意思而為陳述。三、得選任辯護人。如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者,得請求之。四、得請求調查有利之證據。

- 對此案件,媒體報導引述精神科醫師的分析,然而強調「心理疾病,不只是躁鬱症,還包括憂鬱症,焦慮症、以及部分思覺失調症,某些人格疾患都可能會有暴力失控的情況。因此通常很難單從一個人的表現,就知道背後的原因一定是什麼,需要綜合的評斷。」此外,「情緒失控和暴力」也不一定就是精神疾病的狀態。個案的釐清應由司法調查、將由醫療院所診斷或送司法精神鑑定,參見〈獨家/「超商浩克」大暴走!醫學專家想得比你細 揭「類固醇」陰暗面〉,三立新聞網,2023/05/23。因此,本文在此部份事實不明的情況下,不討論本案當事人的刑事責任。但無論當事人是否、有何精神疾病、有無刑法之責任能力,皆不影響上文所討論的警方逮捕或管束的職權,而第一線對於現行犯之認定,亦不以當事人具有責任能力為必要。

- 在台灣類似「軍事化」的警察教育訓練之下,警察群體間很容易將個人角色與情緒帶入同僚、同行的事件,而難以冷靜的從「警察」角色中抽離,反而形成「警察應該要挺警察」的一窩蜂盲目「互挺」立場。此種集體情結最大的問題在於,法治國家的警察,應該服膺的是法律,而非盲從,否則將會產生法治國危機,相關論述參見吳忻穎(2019),〈警察就要挺警察?暴政下,如何避免平庸的邪惡?〉。

- 衛生福利部(2022),《精神病人護送就醫指引手冊》,第6頁。

- 對此進一步的討論參見吳忻穎(2021),〈精神障礙者的刑事責任能力判斷與司法精神鑑定——以德國法及實務為借鏡〉,月旦醫事法報告,60期,第154頁以下。