正義獲得伸張,才能為死者好好哭泣——談紀錄片《控訴獨裁者》

被稱為「黑色大陸」的非洲,總給外界動亂、貧苦、血腥的負面意象。外界對於這塊土地的聲音多是充耳不聞,其歷史創傷也鮮少被正視,即便有光透進,也很難被外界感知。但許多非洲的知識份子不接受這樣的處境,他們將攝影機帶回故鄉,讓這塊土地的變化與光芒,都能被傳播出來。

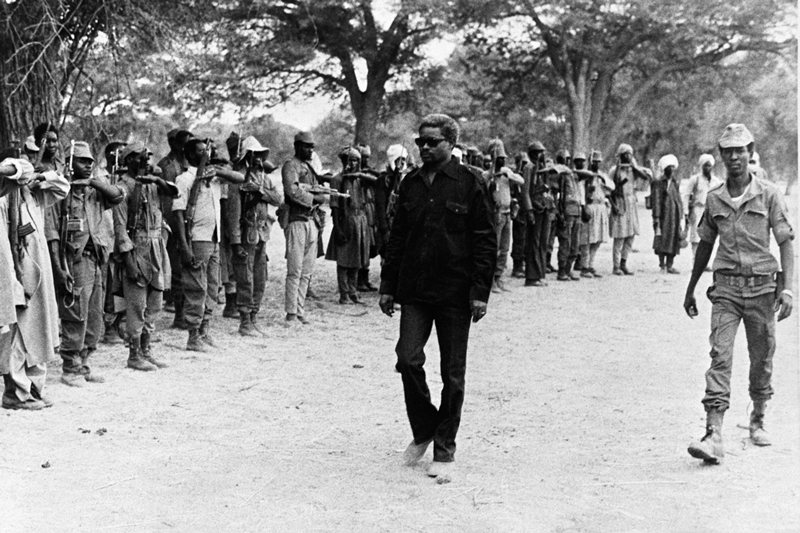

查德影像工作者麥哈梅沙雷・赫魯(Mahamat-Saleh Haroun)即是如此。他的第五部作品《控訴獨裁者》(Hissein Habré, A Chadian Tragedy),目前正在臺灣國際人權影展上放映。這部紀錄片透過無數個受害者的證詞,呈現1982年到1990年間前總統海珊・哈布雷(Hissein Habré)執政下,一段國家對人民施以暴力的黑色歷史。

不只是「黑人的事」

首位提出證詞的,即是導演赫魯。影片以他書寫哈布雷名字的場景開展,搭配獨白,散發一種少年無憂無慮不知黑暗到來的青春氣息——1974年,武裝反抗軍首腦哈布雷因挾持一名法國民族學者而聲名大噪,年方13的赫魯,這才第一次聽到哈布雷名字;四年後,經由一場全國和解協議,哈布雷成為總理。17歲青春爛漫的赫魯,並不知這是「引狼入室」,直至1982年哈布雷以武力奪權,才認知到「生活因為他而陷入長年黑暗。」

如同所有獨裁政權,哈布雷的工具除了獨大的政黨,就是政治警察(Documentation and Security Directorate, DDS)。在這體制下,人們只能一個命令一個動作,否則就會被強制徵收、停業清算,甚至逮捕。根據查德真相與和解委員會(Chadian truth and reconciliation commission)的調查報告,自哈布雷1982年掌權至1990年逃亡這八年間,超過四萬人遭到政治謀殺(在獄中死亡),而被刑求虐待者多達20萬人。絕大多數人都是無故被逮捕、拘禁、凌虐,並死亡,且受害範圍還擴及家屬。

赫魯在哈布雷掌權不久,即遠走他鄉、過著流亡生活,直到1990年,無數亂葬崗被發現,他才知道家鄉發生了什麼事:「這段期間對很多查德人來說,是一場橫禍的開始,恐怖開始蔓延,法國和美國冷眼旁觀。」

事實上,美國、法國不僅僅是冷眼旁觀而已,當時正處冷戰時期,西方的頭號公敵是利比亞強人格達費(Gaddafi)。為了箝制格達費的勢力,美法大力支持哈布雷政權,給予金錢與軍事援助外,DDS成立後不久,美國中情局甚至協助成立情報中心、培訓特務,強化政治警察的拷問手段——如同扶植其他獨裁政權一樣。赫魯的獨白如此無力:「據說他(格達費)對和平是一大威脅,據說一定要阻止他擴張侵略才行,據說為達目的可以不擇手段,有好多好多的據說,而我們通通照單全收。」

因此,這個顯而易見的屠殺暴行,在西方強權作為共犯的情況下,徹底被外界忽視。2016年5月,當赫魯帶著這部作品前進坎城影展時即對媒體強調,希望讓這個「屠殺」(genocide)能被世界看見;這些暴行之所以能背向世界執行,也是因為人們認為「那是黑人自己的事」,而被忽略。

《控訴獨裁者》就是在這個脈絡下生成的作品。如前所述,影片中幾乎每一位「黑人」都是哈布雷政權的被害者,他們說的雖是「自己的事」,卻也不只是「自己的事」——他們想要對那些曾經施暴於他們的體制提出控訴,想替逝者討回公道。

這部紀錄片大多依賴陳述,因為暴行無法公開,沒有留下新聞或檔案資料。但即使如此,也已足夠——這些受害者長期遭到噤聲,因此,光是說話,就自帶力量。這些話語被記錄下來,有很大的意義,除了成為得以永久保存的歷史證詞,也可以讓人們知道這個悲劇,甚至去指出邪惡之處,並將其講出來(name it)。

接受審判,請求原諒

儘管這些受害者已然殘壞的身體無法復原、心理的創傷夢魘不能根除,他們仍然希望能透過體制尋找真相、獲得司法正義——他們要求布哈雷接受審判,最好布哈雷能「向他們請求原諒」。

這種「請求原諒」的觀念,在紀錄片開始不久即已展現。一個男人帶著另一名不良於行的男子拜訪一個老人,三人並排坐在板凳上。老人表示認識這位瘸腿男子,也知道自己對他做了什麼事。這時,觀眾才知道,原來這瘸腿男子是到了當年逮捕他、虐待他的政治警察家裡,與他對質,並讓對方請求原諒。

瘸腿男子在獄中被拘禁兩年,沒得吃沒得喝,受盡折磨,慘遭綑綁、毆打、凌虐,出獄時還被打斷腿,左眼也被毀,再也看不見。聽了男子的陳述,老人只是不斷重複自己僅是基層,只能聽命行事,「主人不叫狗咬人的話,狗是不會咬人的」,「我只是被訓練來咬人的狗。」

面對中介的男子要求他請求原諒,他也不想面對,只是說自己與對方就像奶油和麵包,宛如兄弟,「事情過去這麼久了,我不曉得他把這件事當作私人恩怨。」但瘸腿男子舉證歷歷,稱老人其實自己做了打他的決定。「做壞事前要注意,你明明有自己的腦袋,要分辨善惡。以後如果有人叫你去殺人,你要問自己是否跟他有仇?這就是我對你的期待。」

而老人還是不斷喃喃說自己很後悔,不應該做這份工作,他身不由己。「身不由己」這個詞跳針一樣出現。即便瘸腿男子稱為非作歹之人會有報應,老人仍然不想面對,一邊說自己已經受到報應,一邊質疑為何這麼多人,偏偏找上他。在這一來一往間,瘸腿男子忍不住嘆息:「他會再犯,一定會再犯,如果對他下相同命令,他還是會聽命。」

到最後,老人終於到瘸腿男子面前下跪,請求原諒,男子也接受了:「我原諒你。你不要變成狗,要變成人。記得要違抗命令。」

這簡單的場景,展演了如南非式的轉型正義機制:坦白而後和解。可惜的是,在影片中再無其他例子——即便曾有加害者願意同被害者見面,都突然反悔而取消。於是整部紀錄片充滿了被害者的陳述,不論男女老少或族群身份,都能說出自己被關了幾年,遭受何種對待,他們大多既殘且瘸,不是瞎就是聾,有人腦部損傷走路搖搖晃晃,有些人已經癱瘓,終生臥床。但至少他們活了下來,能活著指陳國家的暴力與自身的遭遇;死去的人,卻再也開不了口。

為開不了口的死者好好哭泣

58歲的克萊蒙(Clément Abaïfouta)是海珊・哈布雷政權暴行受害者協會(the Association of the Victims of Hissein Habré’s Regime)主席,也是貫穿這部紀錄片的主要角色,他帶著導演赫魯一一拜訪受害者,記錄他們的證詞。前述瘸腿男子與年老政治警察的「和解」,亦是由他帶領。換句話說,克萊蒙既是赫魯的關鍵報導人,也引導敘事的前進。他追求司法正義的決心,對哈布雷政權的控訴,也就成了這部紀錄片的主軸。

克萊蒙自己也不是什麼健康的人,被囚禁四年的他,在獄中受盡折磨,只能整天祈求上帝讓自己活下來。他被命令埋葬獄中死亡者,也時常睡在屍體上頭。在那狹窄的牢房裡,每當有人死去他會感到有些慶幸,因為那表示會多騰出一些空間,「我們簡直跟野獸一樣。」身體與心理都遭到破壞的他,認為自己已經是半個廢人,徹底被毀了。「難道我們要像波特萊爾說的,把人生如落葉般耙一耙?我哪拼湊得回來?不行,沒辦法了。」

「DDS受刑人出獄時,要簽下切結書,他們逼迫我們以古蘭經或聖經發誓,為了禁止我們談論獄中的所見所聞,和談論他們的惡形惡狀。」克萊蒙對著導演補充這個背景,但為了不讓兇手逍遙法外,當1990年哈布雷逃亡後,他與其他倖存者決定組織起來追討正義。「我出獄時很忿忿不平,很想報仇,但該怎麼做?因此我想自己必須挺身反抗,成立個協會,讓大家能表達不滿或憤慨。透過這個協會,我們心想:我們還活著,不代表情況好轉了,仍要繼續爭取,好讓獄中死者的遺念能流傳下去。」

克萊蒙說,說到底他們的努力都是為了這些死者,因為對他們而言,那些死者仍未安息,「因為我們親眼見過他們的死狀,不能讓人們遺忘他們。免得明天有人冒出對他們不敬的話,這是我們的動機,也鞭飭著我們要努力,直到正義伸張為止。因為直到今天,我們仍無法悼念他們,必須等有朝一日,正義獲得伸張後,我們才終於能為死者好好哭泣。」

許多人談及轉型正義,多評論那是挑起仇恨,搖頭說「為何過去都過去,何不放下一切往前行」?但對身心皆是傷的當事人來說,要走到和解與原諒,或是所謂「修復式正義」之前,也都要有一定的程序:要讓真相出現、要釐清責任、要加害者面對錯誤、要讓加害者現形,能夠被指認,才有和解的可能。這不能被狹隘界定為私人仇恨,而是一整個受害族群需要的正義。

仇恨未必會延續,但暴力結構呢?

紀錄片的最後,是一個正向的結局,在塞內加爾舒服過生活多年的哈布雷,終於要在位於首都達喀爾的非洲特別法庭接受審判。受害者們歡欣鼓舞大肆慶祝,準備迎接這好不容易得來的結果。而赫魯也在審判前,陪著克萊蒙逛一圈法庭,就在他們緩慢地走過法庭的旁聽席,朝後門走去,並打開門迎進光時,一個畫外音響起:

我代表4,445名受害者,我們為他們發聲已超過15年…,這是我們首度站在這裡為他們鄭重發出聲明,這是以他們的名義,也是和他們站在一起…替沒有聲音的人發聲,還要代表那些失蹤的人,過世的人,遭受虐待的人,所有那些因為海珊・哈布雷暴行,而永遠無法來到各位面前作證的人…。不帶絲毫報復之心,卻以無比堅定的意志,在各位面前,傳遞受害者的心聲。

儘管哈布雷不服審判,屢屢在法庭上造次,但最終仍以反人類罪、戰爭罪等罪名遭判終身監禁。值得一提的是,這個判決《控訴獨裁者》在坎城影展首映的那個月底做出,也算是巧合。

哈布雷的終點或許就在這裡(但查了一下新聞,因疫情關係,年邁的哈布雷得以出獄),但這判決未必是查德這個國家的幸福未來。我忍不住注意到,導演赫魯在影片中剪進一個看似無意義,但非常值得思考的情節——一個因被懷疑是利比亞間諜的男子,在獄中慘遭凌虐,險些失去生殖能力,最後靠醫生幫忙才能生下四個孩子,鏡頭前,他一邊哄著孩子趕緊吃早餐以免遲到,一邊詢問孩子遲到老師會不會打人?在獲得正面回應後,點頭稱讚:「那很好。」

仇恨未必會延續,但暴力結構若不反省,就不會改變。作為曾遭國家暴力對待的受害者,如果只看到自己的痛苦,卻無法思考結構,甚至反省改變,那麼暴力永遠存在,也有一天會再回來。如同那瘸腿男子說的:他必定會再犯錯。