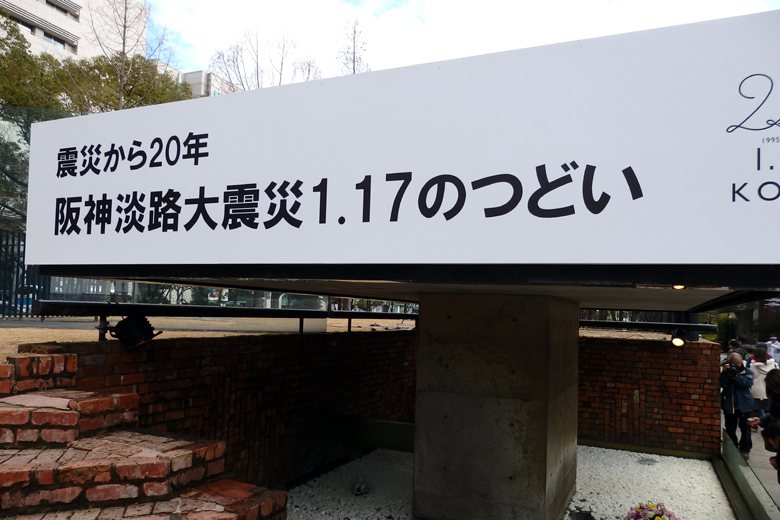

因為我們不曾記住——從阪神地震20年反思台灣

不到清晨五點,神戶市政府旁的「東遊園地」已擠滿了人。

即使雨落天寒,卻無法退去持續湧入的群眾。這千百人手持蠟燭,逐一點燃面前竹筒上的蠟油,叢叢火光閃爍成一片紅色火龍,筒上的字也燦亮浮現:絆、共生、互助、命……,這些字語彷彿一道道咒語,劃開了暗夜。一張張凝重又平和的臉孔,也跟著清晰了起來。

就在此時,倒數的鐘聲叮叮響起,每十秒提醒一次,人們不免沈重緊張,彷彿時間一到,就會來個什麼似的。但五點四十六分一到,除了眾人低頭默禱,什麼也沒有發生。沉靜了整整一分鐘。這一分鐘,完全獻給了過去二十年,以及二十年前葬生於瓦礫堆下的靈魂。

這座城市,至今仍飄著亡者的記憶,留著災難的印記。

一九九五年一月十七日的此時此刻,一陣天搖地動驚醒了城市裡睡夢中的人們,樓塌屋毀,城市如被戰火踐踏一般,幾乎崩滅,六千多條生命從此沈沈睡去,不再醒來。

這場地震,讓好不容易從空襲戰爭中站起來的神戶,再成灰燼。然而,這場災難,卻也震動了繭居、自保的日本社會,鄰里彼此幫助扶持,大批年輕人從家中走出,捲袖支援,「自助、公助、共助」成了日後阪神大地震的精神標誌與結論。這一年,也被標記為日本的「志工元年」。

鷹取教會在這場災難中,付之一炬,卻沒擊垮神父神田裕的信心。他建立了一個暫時的收容中心,讓鄰近受災者與徬徨的外國人都能在此棲身,並發動志工援助災民,加強彼此連結,此收容所即為後來的紙教堂。同時,這座後而搬遷到台灣埔里的災難標記,也是民間力的展現,此民間力,也影響了台灣的九二一與東日本大地震。

當東遊園地舉行悼念儀式時,鷹取地區約三百名的住民與志工齊聚在鷹取教會,愉快祥和地紀念這個日子,「我們決定繼續面對第21年,繼續做我們該做的事。」不是所有的阪神地震受災者都有一樣的個性,一樣的經驗或想法。每個人都有自己的故事。

痛苦的一天

別著志工名牌的青木實,站在悼念儀式會場的白色帳棚邊,看著黑色影子在火光中閃動,心裡滿是感傷,當默禱的鐘聲響起,86歲的他雙手合十,低頭悼念。他身形背駝,看起來比別人頭低上許多,簡直整顆頭都藏在他合十的雙掌裡,乃至無人看見他的淚狂肆地掉落在自己的手心上。這一分鐘長的悼念,是他累積20年的複雜情緒。

「20年說起來過得很快,對我而言卻好漫長,長得不知該怎麼面對。」電視上,播放一個失去弟弟的婦女影像,她流著眼淚說,每到1月17日她都會來悼念儀式,「這一天對我來說很痛苦,但我還是會來,來了還是會哭,然後,我就可以繼續面對明天及接下來的每一天。」

家住大阪的青木實也是如此。這20年來,每個117,他都來參加悼念儀式;災後他協助救災重建,所有悼念活動也志願協助,不做些什麼不行,「那時候好慘。」帳棚有一面貼著他住家倒毀的照片與歷年參與悼念儀式的紀錄,照片上的小孩每張都長的更大一些,他說:「我都帶著孫子來參加,叫他們不能忘記這場災難。」

「為什麼一定要來呢?」我不免好奇,老先生帶點重聽,第二次才聽懂,「家人罹難,這麼多人死去,我要來祈求冥福啊。」他摸了摸自己的左腹:「我老了,現在得了癌症,怕也活不久了。只是會想著,為什麼我活到今天,而他們就死了啊。」彷彿這些人們代替他失去了性命,而他對於活著半是愧咎,半是感謝。

只要活著一年,他就會來悼念一年。「不能忘記這些人,不能忘了這災難啊。」這是阪神大地震災後二十年,他們不說「二十週年」,也不說「紀念」,如果這麼說,彷彿這件事成了讓人期待的夏天祭典、熱鬧的盛宴,「怎麼可以這樣呢?!」

帳棚的另一面,貼著一張大字報,貼著「阪神淡路震災21決定」。

嚇,才正進行20年的悼念儀式,神戶人已經在討論下一年了?大字報上頭畫著許多圈圈,寫著諸如防災教育等等的概念,但另一張大字報上則是討論該如何將震災記憶傳遞下去,讓下個世代能記取教訓:「年輕人都不在乎了」、「新世代都忘了吧」、「絕對不能風化」。

不能遺忘

從去年夏天開始,兵庫縣與神戶市政府便展開阪神地震相關活動,文史單位展覽災後保存的文化財,藝術單位展覽各種攝影展或繪畫展,圖書館有演講,學校有防災訓練……每一件事都和阪神地震有關,一再地提醒這城市的曾經。

報刊雜誌都是阪神地震的經驗故事——如何防災、重建檢討,乃至避難所的問題、災難時如何應變、日本的準備夠不夠,弱勢者該如何協助避災、將來大災難發生的可能性等等,佔據不少篇幅。

每一個活動、每一件事都是一個擔心:二十年了,邁入一個新世代,「災難記憶是否會風化?」不斷叩問神戶居民。

二十年,是足以讓一個嬰兒成年的時間。

悼念儀式當週,恰好是日本成人式舉行的日子,上萬名震災那年出生的神戶孩子,穿著美麗的振袖與禮服,齊聚在體育館,接受祝福與期待。向來歡欣驕傲的儀式,在這一年有些不同——典禮開始前先是播放阪神地震影像記錄,再來是一分鐘的默禱,如此慎重與黑色的開場,即說明這一年的特別,這世代的重要。

「你們是經歷阪神震災的最後一個世代。」神戶市長久元喜造致詞時說道:「你們有責任將此記憶與經驗傳遞下去,也要成為幫助別人的大人。」

「共助、公助」從20年前起,就是這座城市的基因。

新人代表們致詞便說:「我們是與神戶重建一起成長的世代,擁有可以支持、支援他人的自覺。」這成人式最後,竟也以防災演練作為收尾——頭戴鮮花、包著緊緊、穿得美麗振袖的日本女孩,即使再不方便,也還是蹲著低頭,演練災難發生時的避災動作。

我以為這樣的切切叮嚀已經夠「囉嗦」了,但在媒體乃至於許多人心中,還是不夠,永遠不夠,「絕對不能忘」、「災難經驗不能被風化」日日夜夜出現在大大小小的媒體標題上,出現在街頭巷尾的廣告,出現在每一個圖書館與公共場所裡。

但還是有一個大字報,上頭感嘆著:「年輕人都忘了。」

失憶的台灣

悼念儀式持續整整兩天,白天黑夜陸續有人前來悼念、獻花、祈求冥福,從神戶市中心到西宮、長田、淡路等各城鎮、各個學校都有悼念活動,有的小學搗麻糬,神戶大學獻上花,這兩天兵庫區的人們忙著表示些什麼,以NHK為首的媒體,也持續播出、探討阪神地震災難與重建種種問題。

台灣的媒體顯得安靜,這可以理解,畢竟,全世界災難這麼多,哪有空間與版面給一個20年前發生的國外災難?然而,台灣自己的災難呢?這難道是一個無災無難,從未經歷悲苦的島國嗎?

還在媒體工作時,我曾提議做防災專題,一長官質疑:「這會好看嗎?」一長官則說:「這是觸霉頭吧,不討喜。」後雖仍然執行,這經驗卻令我印象深刻,直想:難怪,每次災難發生,都是哭天搶地、漫天批判的新聞,每次災難發生,就像過去沒發生過災難一般,一切歸零。沒有累積沒有準備沒有反省沒有傳遞,什麼都沒有。

走在重創的鷹取地區,我對長期投入九二一重建區的廖嘉展抒發感想,他笑笑:「就是啊,台灣對於災難與重建,視野總是不夠遠。」在神戶研究重建的長榮大學副教授邵佩君也說,她曾到一個社區宣導防災觀念,也得到「不要觸霉頭」的回應。對此,兩人都只能搖頭無奈。

台灣人避談災,彷彿不談,就不會發生。

去年,九二一大地震十五週年,幾乎無人聞問,八八風災五周年也遭冷漠。大大小小的風災水災,就在那發生當下得到一些關注,而後又像炊煙一般消失。所以,有的地區災後十年了還住組合屋,沒人理解他們為何因地基被掏空而失去家園;有的地區開發到了臨界點,房子蓋在行水區,政府還說就地合法。

從來沒有教訓,沒有真正徹底的反省與實踐。於是,災難後每次哭訴每次震怒每次檢討,換來的是下次災難後的哭訴震怒與檢討。從神戶歸來,見六名消防隊員喪生火海的悲傷新聞,毫無意外,又是可憐哭訴悲痛哀悼震怒檢討,去年高雄氣爆與幾次火災如此,今日又如此。

自關東地震發生,日本建立了災難相關法律制度,即使如此,阪神大地震到東日本大地震,仍然不時警示本就細膩做事的日本人,做得還不夠,準備得還不夠。擔負野田北部重建之責的淺山三郎即說,日本多災,所以在日文裡面充滿了災難的詞語,他們只能學著去面對它。

神田裕神父也說,光是過去一年日本發生許多災難,他們只能接受多災的時代來臨,做好更多準備。那台灣呢?我想,這座失憶的島,只能在這災難的輪迴中,以逃避的歷史共感,繼續觸自己的霉頭吧。