九二一20年(七):缺乏對災害本質的理解,只能相信天罰應報觀

當人們面對災害風險時,有些人完全不相信科學,有些人迷信科學,在兩個極端之間有各種不同的認知與心態。但往往會出現對自己有利的就相信,對自己不利的就否定的狀況;或自己瞭解的就認為是正確的,不是很清楚的就否定。

在影響面對災害態度相關的認知偏誤中,除了「正常化偏誤」(Normalcy Bias)外,還有「確認偏誤」與「因果謬誤」,後兩種偏誤,都是由於對災害的不確定性本質缺乏瞭解所致。

確認偏誤:自住的坡地社區不會成下一個林肯大郡?

「確認偏誤」(Confirmation bias)是個人選擇性地回憶、蒐集有利細節,忽略不利或矛盾的資訊,來支持自己既有的想法或假設的趨勢,屬認知偏誤和歸納推理中的一個系統性錯誤。當人們選擇性蒐集或回憶訊息,又或帶有偏見地解讀訊息時,便是確認偏誤的呈現。

例如,有不少人認為坡地災害與土石流災害都是因為「水土保持不良」引發的,水土保持不良又是因為「濫墾」、「濫建」,甚至認為就是種植檳榔樹所導致。

因而許多民眾即使本身住在山坡地,並不會認知到自己在豪雨期間,同樣有遭遇坡地災害的風險,因為他把坡地災害和種植檳榔樹或濫墾、濫建連結。即便他的社區是早期的老山坡地社區,但早年因法令規範寬鬆,在開發階段也是大規模的挖方、填方,他也不覺得現在居住的社區是早期濫墾、濫建的結果,完全不認為自己也可能會面臨到有如林肯大郡災害的風險。

因果謬誤:西南沿海淹水是自食惡果?

另有一些民眾,無論其宗教信仰為何,甚至沒有特定的宗教信仰,但深信「善有善報、惡有惡報」的「因果」與「應報」關係。認為在災害中喪生,就是惡報,類似天打雷劈的概念。因此,也經常地對科學的災害風險評估與災害的不確定性視而不見,認為只要自己不為非作歹,就不會「那麼倒楣」。

這種認知稱為「因果謬誤」(Causal Fallacy),泛指各種未有充分證據便輕率斷定因果關係的不當推論。

而當因果謬誤和確認偏誤疊合在一起,就更加深了山坡地濫墾、濫建與坡地災害的因果關係;因而,認為只要是「合理」、「合法」的山坡地社區,就沒有坡地災害的風險。

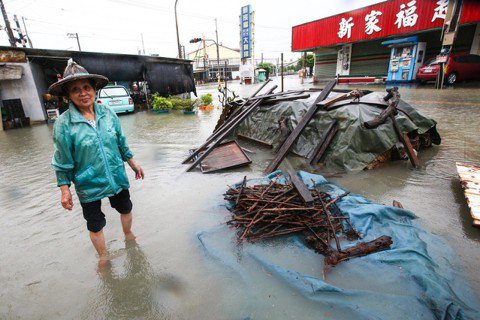

甚至,他們會認定西南沿海地層下陷地區的民眾長年受淹水之苦,都是「自食惡果」,因為過去政府和媒體讓大眾接收到的資訊,多是西南沿海地層下陷是因為養殖業超抽地下水,導致地層下陷因而水患頻傳。

無論是否是流域的上中下游降下豪雨、不管是否適逢大潮、該區域的排水系統是否完備、更不去說明實際上農業、工業與民生用水,抽了比養殖業更多的地下水,就認為所有沿海低窪地區民眾遭逢水患都是「惡有惡報」。

這些心態不只存於一般民眾心中,在我和學校師長面對面的互動過程也發現,各級學校的教職員也常有同樣的認知。

相信公平世界的病態

颱風來襲、降雨猛烈,這是我們無法預測的,純粹是隨機事件,充滿了不確定性。但透過科學的研究和觀測,我們嘗試讓人們離災、避災;有些人比較積極、有些人無動於衷,部分人為的因素確實對結果有影響。

但是,對於人們在這樣的事件中是否能平安度過,我們也不應該用過度的因果關係來看待。畢竟每一場災害之中,一定會有些人,無論是否做好預防工作和適當應變而傷亡;也一定會有些人,無論是否做好預防工作和適當應變但卻安然無恙。

我們既然無法否認天氣/水文事件/地質條件的不確定性,也就不應該以斷然的因果關係來論斷災害中民眾避災、離災的成功和失敗。畢竟,許多的災害是發生在「非」土石流潛勢溪流影響範圍,或不在我們認為高風險的坡地災害潛勢地區(例如地質敏感區),即使是近年作了較廣泛的大規模崩塌調查,我們還是無法有效把握,災害只會發生在「我們認為應該會發生的地點和時間」。

人們經常由看似「前因」與「後果」所造成的情境中,以似是而非且隨機的方式回溯事件發生的原因。許多人對發生重大不幸事件的解讀時,寧願相信是這些當事人做了什麼事(事出有因)而導致不幸,也不願意相信這些不幸事件只是偶然發發生,純粹是機率問題。

假設有回溯式的記憶偏誤,受害者自己也可能接受這樣的判斷,相信「這就是應得的懲罰」,設法去回憶和揣測自己到底做錯了什麼事。這可以稱為「相信公平世界的病態」。

對於地震、海嘯等天然災害的減災和整備來說,否定不確定性的代價極高,將導致人們不願意由自己,或透過社會(政府)就天然災害的預防投入資源。

但另一方面,大眾也必須理解,我們的防救災作為是基於有限的知識與技能,不能過度強調因果關係,也不能以道德論述來論斷民眾的行為。否則,實際上我們也真的只是投入了有限的資源在被辨識出來、且評價為高風險的災害管理上,但對於我們疏忽或超越我們科學與工程知識範疇的部分,我們一樣無法用道德論述來評斷我們自己是否已經做滿、做好了。

而如果,我們僅是以某些成功的案例來凸顯某些作為的正當性和必要性,也可能是凸顯性偏誤(Saliency Bias)的結果。換言之,我們選擇性地誇大了符合我們自己價值觀、信念的記憶與經驗。

從學校端來看,不必然是有重大災害經歷的師長才會重視防災,也有許多師長本身透過知識的學習、理解及思辨,認為防災教育和校園災害管理是極為重要的工作。

對師長們來說,撇開法令的要求,本身相信並敬畏災害的不確定性,那只是他們選擇的態度。從另一個角度來說,面對災害的態度和作為程度,也都是師長自己的選擇,只要能做到法令規範的基本要求,我們一樣必須予以尊重,同樣不需要、也不應該賦予道德評價。

以風險溝通重新認識災害的不確定本質

從台灣社會的政治發展歷程來看,民眾對防災態度的呈現,或許是因為,歷史上的掌權者與人民的關係,以及操弄治術的方式,讓人民對有權者充滿不信任。尤有甚者,掌權者更利用族群間的歧異製造對立只為了方便統治。

在這樣的歷史情境與社會脈絡下,團體和族群,乃至於政府和學校、家長和學校之間,信任關係十分薄弱。四、五十年代的關係是上對下的權力關係,不是教師對於學校和政府的信任,而是對於本身責任與權力認知的不足與逃避,以及對政府威權的不敢挑戰。根本的關鍵,還是在於缺乏知識與思辨能力。

以至於直到今日,針對氣候變遷導致淹水風險提高與淹水型態的改變,政府仍以一貫的「工程治水」思維來應對,而民眾也同樣以對首長或某些政治人物的「治水能力」抱持著虛幻的期待,認為他們可以對區域淹水情勢提出正確的診斷並提出「永不淹水」的方案,並以大禹治水賦予期許。

這些現象,都是政府針對災害風險,沒有做好防災教育和風險溝通的結果。民眾對政府的信任和對政治人物的喜好連結在一起,卻沒有真的檢討政府本身的專業職能。

台灣民眾至今沒有對文官系統建立信任。就災害來說,信任是透過風險溝通,對於減災整備與應變方式的討論與建立而來的基礎。沒有信任,就沒有對話的空間;沒有對話就不可能溝通、不可能建立共識,無法促成合作和形成有機體。我們的政府,什麼時候才打算跟人民說實話呢?

(「九二一20年」全系列完)