華語能不能是臺灣的?「解殖」能否作為臺語復興的理由?

我在新加坡念書時跟中國同學相處,常發現他們有心也好、無意也罷,認為「華語」不是我的母語,會對著我說「中文是這樣說的」,讓我好氣又好笑地說,「我知道,我好歹也是個Mandarin native speaker(華語母語使用者)。」

更有一次,來自東北的同學好奇問我,「你們在臺灣,大學上課是用臺語還是英語?」讓我愣了一下,因為他想像臺灣跟香港一樣,大學不是使用「普通話」授課的。

這些問題背後,奇妙地與臺灣一些認為華語永遠是外來語言的論者,有著一樣的預設立場——華語不是臺灣的。

上個月底周盈成在《想想論壇》寫了一篇文章,文章針對「臺灣國護照貼紙」專頁說的 I am Taiwanese. I speak Mandarin打臉。

周盈成認為,華語本身就是殖民語言,硬要聲稱「臺灣華語」(Taiwanese Mandarin,TM)的不同,也不能聲張「臺灣主體性」。相反的,若放在中國南腔北調的脈絡下,強調「臺灣腔」,只不過呼應了把臺灣放進中國裡的說法。

再者,抗拒華語受到中國普通話影響,本身也是荒謬的。他說,「華語就是華語,依賴人家的語言,又不爽人家的用語跟腔調,不能不進退失據」。

周盈成最後的小結是,「語言」與「國族認同」本身就是分割的,強調我的國語和你的普通話不同,或者我的臺語和你的閩南語不同,是非常「本質論」的看法。

這看起來是個「進步」的說法,但整個立論卻同樣建立在一個非常「本質論」的預設上——「華語不是臺灣的,既然語言跟國家身分不必相綁,就不要硬要說存在著『臺灣的華語』了。」

語言的散播是漣漪嗎?

我們在談「語言的散佈」時,常常會受囿於「散佈」一詞的隱喻中:想像有一個中心/核心,讓這個語言輻散而出,到達不同地方,經由當地人民改造後,成為各式各樣的新語言(方言)。

澳洲的語言學者Pennycook,以「水的漣漪」來比喻語言的散佈:一顆石子掉落水中,漣漪以同心圓的方式向外擴散,擾動了每個水域。1

過去在我們的想像中,語言像水波,捲動著各個水域的雜質、取了一些當地特徵,長成新的樣子。但Pennycook認為不然,往外移動的並不是水,而是能量,漣漪不過是水在原地上下擺動的錯覺。各地語言是水,而特定語言的散佈形成能量,水(語言)上下擺動造成的漣漪,是為了適應能量的通過。

或許看上去這類比簡直不倫不類,語言的散播跟水的散播豈能相提並論?但正因為我們對於「散播」的想像來自於隱喻,因此若將對「散播」的想像進行天翻地覆的修正,我們看待語言散播的方式,就會有根本性的翻轉。

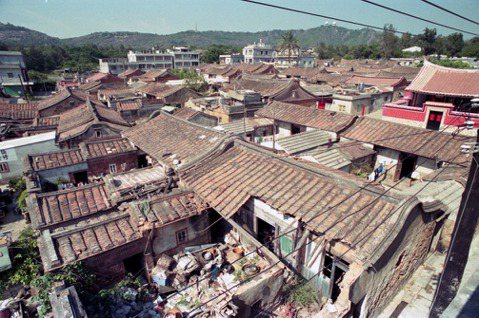

若套用在臺灣,不能說是華語像水波一樣散佈到臺灣,吸收了本地語言(臺語、客語、南島語言)的特徵後,浸濕了我們的土地,賴在這裡不走;應該說華語是能量,這個能量因大中華民族主義的發動而向外散佈,華語來到臺灣時,臺灣人為了適應這股能量的通過(否則會被罰錢掛狗牌),所以拿了這個能量來用。

這兩種思考會有什麼差別嗎?有。

前者的「水波」隱喻,暗示華語是流氓混混,到了臺灣這塊土地,收編掠奪了臺灣的元素(本地語言特徵),就賴在這邊不走當大王,所以「臺灣華語」不過是還沒走掉的殖民者,不是我們自己。

後者的「能量」隱喻,華語依舊是流氓混混,到了臺灣時,臺灣人為了怕惹到流氓混混,所以穿了流氓混混的衣服、理了他們的髮型,以免遭遇不測,但本來的臺灣樣還是在那,所以「臺灣華語」是穿了殖民者服裝的臺灣人,就是我們自己。

說異族語言就是「漢奸」?

說到這裡,或許會這樣的疑惑:華語仍然是殖民者的語言呀!只是臺灣人拿來裝飾在自己身上了,也不會讓它變成臺灣人的。

在Pennycook的說法裡,華語不僅不是臺灣人的,它也不是殖民者的,一如英語不是新加坡人的,也不是英國人的。

在語言發展的歷史長流中,我們甚至無法說一個語言是誰「發明」的(除了人造語言),我們唯一知道的只有:當代「英語」首先出現在大不列顛,接著在帝國主義的推波助瀾下,出現在英國殖民地。換言之,「中心」與「邊陲」的意義只有時間上的差別,而不在於對這個語言的所有權或專利。

安田敏朗的《「他們」的日本語:日本人怎麼看待「我們」臺灣人的日語》中,質疑了「語言究竟是屬於誰的」這樣的命題。透過抽絲剝繭殖民時期,臺灣人的「臺灣日語」如何因語言師資、語言環境等條件,形成相對於「我們日本人日語」的語言——「他們臺灣人日語」。

安田敏朗認為,基於民族觀點出發,歸類日本的日語、臺灣的日語這樣的分野,並認為前者才是擁有日語的民族,後者不過是說著不標準日語的一群人,這樣的歸類是暴力且沒有根據的。我們甚至無法簡單粗暴地歸納出一種「日本人的日語」,又要怎麼想像一個帝國中心的純種日語,以及語言外圍的雜種日語?

追根究底,仍然是我們對語言散佈的想法立基於錯誤的隱喻。我們想像語言是一個獨立的動物,這個動物是屬於某群人的,有一天牠基於某種原因跑到了別的地方,跟當地的動物混種,產下了血統不純的後代。

但事實上,語言不過是一小群人彼此共享的一套溝通方式而已,那些溝通方式就只是一種人類的技藝,一種抽象的藝術,它本身並不是一個不能挑戰的整體。當這種藝術形式路過他地,地方的一小群人也把他學起來了,用自己的方式把他演繹出來。所以我們何必樹立一個語言的稻草人來攻擊,而不把焦點放在探討社群是怎麼進行語言的活動呢?

在這樣的視角下,還存在著「你講異族語言的就是漢(臺)奸」問題嗎?

南方的一面鏡:星式英語如何被樹立為敵人

部分「臺派」認為華語為永遠的外來敵人,其實是在偷換概念,沒有人不知道本土語言之死是因為國民黨政府威權統治下的「語言毒殺」政策使然,華語搭載著大中華主義的船進到臺灣,並不會導致它成為兇手,多少英國前殖民地至今幾乎不具有英語能力,本土語言照樣活得好好的。

這讓我不禁想起在新加坡有非常相似的討論。

李光耀領導的人民行動黨政府在反共時期,大力打壓一切漢語教育,獨尊英語教育。到了1979年,突然啟動「講華語運動」,下令廣播電視媒介幾近零「方言」。但方言能力大幅衰退最明顯的效果,卻不是華語能力增進,而是隨著學校教育只用英語授課,英語能力飆升,時到今日,新加坡年輕人不僅不會所謂的「方言」,華語能力也不佳,很多人被譏諷為只會說英語的「馬鈴薯」(皮黃內白)。

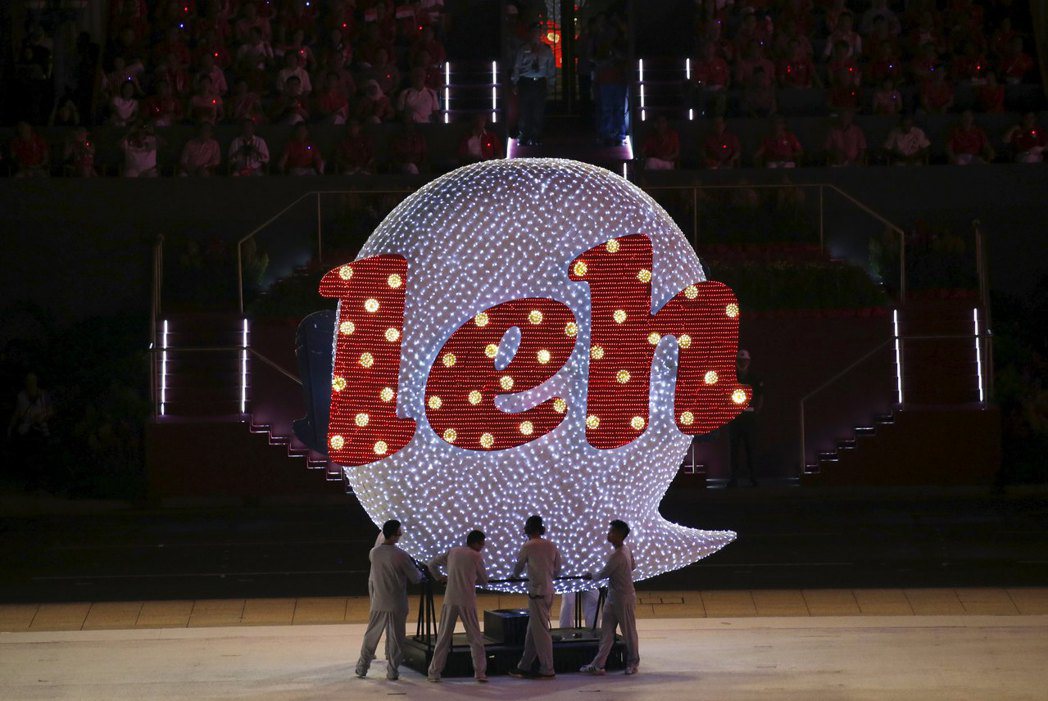

而英語在新加坡,也演變出一種知名的「星式英語」(Singlish),「星式英語」也被拿來做為新加坡人認同的直接代表,是新加坡人就要說星式英語,或者應該譯為「新加坡話」。

一些華人社群譏諷,「星式英語」不過是政府壓霸語言政策下的失敗品,是英國殖民者加上專制政府的遺留,永遠也不可能是新加坡人的象徵。新加坡年輕人如果要拿星式英語當成身分認同的符號,那便是錯把毒藥當成寶,新加坡華人早已忘了他們「真正的母語」:華語、福建話、廣東話等。

如果我們可以認同,新加坡人宣稱從星式英語裡找尋主體性,那麼臺灣人宣稱從臺灣華語中找尋自我又有何不可?

如果把我們對語言散佈的理解整個倒過來,根本不是一個外來的語言賴在你身上,說你只能認我當真命天子;而是地方的人民被迫也好、自願也罷,拿了那個語言來加以利用改造一番,讓這個語言跟其他本來的語言一起,都變成我的,那麼憑什麼在經過了那麼多的努力跟調適後,還可以有人來雙手一揮說,不管你多努力讓它變成你的,它永遠不是你的?

「臺灣華語」存在與否不是科學問題

縱然語言學家有一套判斷基準,來決定語言在各地的變化幅度(音韻、句法、構詞結構等)足不足以構成一個新的「X式X語」,但「X式X語」到底存不存在,原則上不是一個語言科學可以解決的問題。

以星式英語為例,在1965年獨立建國後,星式英語便不斷有激烈的發展,但直到2000年時任總理吳作棟啟動「說標準英語運動」,都仍否認星式英語的存在,聲稱所謂星式英語不過是腐敗的英語,新加坡只能存在「新加坡口音的英語」,而非語言學家聲稱存在的「星式英語」。

面對來自官方的打壓,2002年民間發起「拯救我們的星式英語運動」(Save Our Singlish Campaign),正式將「星式英語」與「標準英語」搬上檯面。時至今日,不僅新加坡人普遍認同星式英語的存在,發行星式英語辭典、推出各種星式英語的文創商品,連英國文化協會都在新加坡開設星式英語課,供外國旅星人士學習。

那「臺灣華語」到底存在不存在?這不是學者可以回答的問題,而是使用臺灣華語的這個社群(普遍臺灣年輕一輩)接不接受它是否存在的問題。

的確,在廣大的中國,受到當地地方話與文化的影響,普通話也是有變異的,但是為什麼沒有「X式普通話」的普遍認知(川普上任時有冒出「川普」是四川普通話的梗),連中國語言學界也對這方面的研究寥寥無幾,這與中國官方本來就不喜愛帶有地方主義色彩的學術研究與倡議有關。一個連鄉土教育都缺乏的國家,怎麼能期待他們將號稱是通行語的普通話,再讓地方割據呢?

我想,臺灣人的文化認同是紛雜的,臺語及其他本土語言的問題,並不是阻斷臺灣華語瓜分台灣主體性就能獲得舒緩的。語言與其他人類技藝一樣,是具有高度實用導向的,如果無法說服社群使用這個語言,它終究會跟那些被現代工業科技取代的傳統技藝一般,走進博物館陳列櫥窗中。

尤其,臺語與客語和原住民族語不同,仍然有一些使用率,年輕一輩至少都能對臺語掌握一定程度,不論標準流利與否。但臺語面臨的問題是,這是一個受嚴重污名化的語言,當臺語的社會用途只剩下罵髒話、搞笑,年輕人不願意講,也覺得沒有需要,這個語言的使用場域就會愈來愈小,最終走向滅絕。

語言復振就是一個極為現實與務實的課題,如果最終的結果是大家不使用那個語言,那麼理由再怎麼冠冕堂皇都沒有用。

看看星式英語如何從一個受全世界與專制政府污名化的語言,走向今天新加坡人的堅持,甚至成為大學教授的授課語言、被商品化,這個使用場域的轉變過程,是我們可以從中學習的——星式英語怎麼面對「現代性」的挑戰,甚至讓自己在旅遊經濟中獲得寵愛。

如果臺語復興的倡議者,無法讓社群發現,這個語言事實上連結了臺灣與東南亞幾千萬福建話使用者的文化情感;或是這個語言只成為臺灣人旅居外地時,講秘密、區隔非臺灣人的工具;或是無法讓年輕人去除臺語的污名,開始覺得講臺語滿潮的。那麼,相信我,「解殖」作為復興臺語的理由,或許很重要,但真的不是大部分年輕人在乎的事情。

與其把華語打為異己,稱其為「北方話」,倒不如徵召它,讓臺灣華語成為夥伴,畢竟那也是我們的其中一套穿在身上的服裝,是我們自己。

- Pennycook, A. (2010) Language as a Local Practice.