迴返源頭的路:太巴塱部落Moli Ka'ti的繪畫

四年前(2014)到光復看了Moli Ka'ti繪畫個展「O MA’AN那是什麼」,幾天以後,我發現我的看展記憶徒剩「憂鬱」一詞而已。儀式中的人、小米、家空間的靜物等,皆被一股不知從何而來的憂鬱氤氲籠罩,黃昏般,等待光翻過夜的盡頭、霧的山巒,束束降臨。

或者,是當時繪畫者的憂鬱之眼決定了畫作的黃昏,可我揣想,那也是他通往神聖之路的前夕,迴返部落的必經之路。而這一條路,走了很久很久。

臉,是繪畫的「中心」

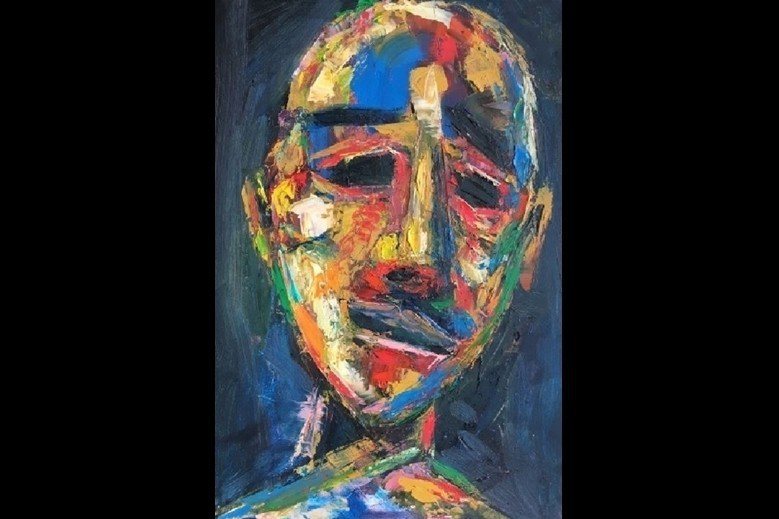

1985年,Moli因工殤意外截肢,從都市搬回部落;1999年,因參與太巴塱青年讀書會過程廣受文藝、公共事務啟蒙,始拿起畫筆。但在沒有開始畫畫的14年間,除了在光復市區以理髮為業外,其實他已重覆畫著一張又一張自畫像,一張又一張自己的臉。而「臉」,亦是往後至今,Moli繪畫的「中心」。

就像前一陣子,到光復看Moli即將於松園別館展出的畫作,有一系列一律以臉為主題。這些作品源於Moli去年開始在儀式、祭典時,不由自主地注意現場及周邊那些具有身體缺陷,可是同樣全心投入祭儀的族人。

具有身體缺陷的人,指的未必是身心障礙者,也包括牙齒蛀掉、頭髮禿掉(有嗎?!)的人,使用畫刀把各色顏料大塊大塊地抹灑交疊,每張臉的表情卻都非常豐富、張放,是讓人看了會不由自主張開嘴巴,開心起來的系列畫作。

說Moli總是圍繞著祭儀而畫並不為過。2014年那幾幅令人憂鬱的畫作,與其說源自他對巫師祭儀(迎靈、慰靈、除穢等)的旁觀,不如說因著他內在的憂鬱,通過對巫師祭儀的凝視延展出一弧晦暗卻悠遠的「部落」視線。

這裡的「部落」並不做為社會現實而顯現,而是通往古老靈域,那個還沒有文字的神話世界的通道;同時,也反映了Moli在社會,在部落、在都市中歷經種種,而積累的憂鬱的精神世界。

因此,他2014年與這兩年的畫作,乍看外部明顯有異,內在卻有甚為相似的關聯。這兩年,憂鬱似乎隨愛而逝了,但Moli依然情不自禁地凝視著巫師、部落族人的臉。

一幅幅關於「源頭」的繪畫

他最新的畫作,是以祭儀前夕,戴上羽冠到各部落報訊息的勇士為主角,一概張開著口,像在吟唱的時刻。其中有兩幅,畫面集中在勇士的臉,豔紅的唇框起了兩張開到極致的口,其一,幾乎要讓人看到舌與喉,勾人惑從口入,深進勇士的身體裡;另一,口被渦流滿住,但渦流透明如鏡,因而看來並不像有口難言,更像有更巨量、更深處的什麼,在某刻會無法控制地劇烈迸發。

兩張開到極致的口,其實溢出一股凝視與聆聽的慾望,聲音經由口播放出來,但畫者彷彿卻在暴力地向我們狂吼:深入那聲音的來處罷!

於是,聲音不僅是勇士吟唱的歌謠、報的訊息,而是承載著一則一則古老時間的秘密。更扣人心弦、吊人胃口的,是究竟誰在找尋聲音的源頭,及那古老的來處?為何到了現在,還是非找不可?於是,我以為,這些是一幅幅關於「源頭」的繪畫。

再離遠一點,口擴大為臉,說的也許還是這層意思。臉與面具的換喻、辯證,無論在藝術史或文化人類學上都是常見的討論課題。Moli畫的臉比較不像面具的換喻,也比較不是在強調社會身分,而像是通過持續對自己的臉、他人的臉的凝視,長期且密集的臨摹,進入一種自我表達的極端狀態。因此意不在掩飾自我,也不僅是在畫「我是誰」,而更是在慾望「我可以是誰」「誰可以是我」。

我揣想它更屬於轉化與變身(的想像),而非維持著一個恆久不變的「我」——這或許是作者記錄(畫作)與實踐(生活)趨於同步的「成而為人」之過程?

重新提問什麼是藝術

去年底某日,台北友人把一位要到花蓮看演出的德國劇場友人託給我,下午,我先帶他到吉拉卡樣部落參加一場婚禮,主角正是Moli和娃娃。當我點著幾位在場的友人,說他們除了理髮師、農夫等工作,都兼有藝術家的身分時,他聽了非常驚訝,我說,這在花蓮很常見啊。

他的反應讓我想了好幾天,才有新的明白:今天到處都有藝術家,可是卻越來越少人真的在問,藝術是什麼?我在想,是否要回到業餘,或者半業餘的,在藝術與生活混融的二手時間,才有可能重新提問,什麼是藝術?

因為如此,我又想到作品始終圍繞「被攝影者的歷史」的影像藝術家陳界仁,在〈變文書Ⅰ——我的文化生產參照系譜〉,詞條三「落地掃(就地創造多重身分與多重場域)」1提到的:

在資本主義將人推向原子化的孤立狀態後,對我而言,「落地掃」還可能帶給我們的啟發是——當農民在進行自我組織與自娛自樂的業餘演出時,他們的身分既是農民,也是戲曲中某個跨性別的角色,或者是一個神話人物。

而那個演出的當下,不但是藝術發生的時刻,更是一個農民不再局限於農民身分,而是匯集了農民、演員(藝術家)與神話人物等多重身分的人。演出的地點,則成為一個多重時空交織的移動式場域。同時,在中國農民起義的歷史裡,這類自我組織的地方戲曲表演,也常成為農民起義時的串連媒介。

- 引自陳界仁,〈從李師科談「政治←→藝術←→多重辯證運動」〉,張芳薇編,《觀念藝術之後》,臺北:臺北市立美術館,頁115。